本記事ではこれから家づくりを検討しはじめる人に向けて、やるべき事について5つに分けて簡潔にまとめて解説しています。「家づくり」の初めの一歩として本記事をご参考ください。

- 家族と相談して新築の要望をリストアップする

- 情報収集してから家族全員でモデルハウスに行く

- 家づくりの流れとかかる期間を知る

- 家づくりにかかる費用内訳と資金計画の立て方を知る

- 建築依頼先を選ぶ

注文住宅の基本を知りたい!という方は「注文住宅」の記事もご覧ください。

Contents

1.家族と相談して要望をリストアップする

納得のいく建築会社・設計プランを最短距離でみつけるコツは、

事前に家族それぞれの持つ理想の家のイメージを話し合っておくことです。

まずは家族それぞれが要望を書き出し、それをもとに家族みんなで議論を進めていきます。

父:オーダーメイドの本棚を設置した自分の書斎が欲しい

母:ビルトイン食洗器付きで幅が広く作業しやすいキッチンが欲しい

長男:6畳以上で陽当たりが良く、ベッドが置ける子供部屋が欲しい

長女:お庭で犬を飼いたい。家の中でも一緒に遊びたい

全員:リビングからつながる広めのウッドデッキが欲しい

予算や土地の広さから、すべての要望を取り入れることは難しいかもしれませんが、建てたい家のイメージがきちんと整っていれば、見積もりや打ち合わせもスムーズに進行していきます。

2.情報収集してから家族全員でモデルハウスに行く

家づくりでよくある後悔は、「後からもっといいハウスメーカーがあったことに気付いた」というもの。

モデルハウスに行く前に、幅広く情報収集することをおすすめします。

モデルハウスは最大限に魅力的に見せるため、家の広さや設備は豪華な仕様になっています。

ここで浮足立つ事なく、部屋の広さや廊下の幅などデータで把握しておくと今後設計図等を見る機会にイメージしやすいです。

また、モデルハウス見学には、家族全員で行くようにしましょう。

家族それぞれ着目するところが違う事があります。家族全員で理想の家のイメージをどんどん更新していきましょう。

住宅展示場(モデルハウス)見学については下記記事で詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

展示場予約はもちろん、あなたにあった工務店・メーカーを複数社ピックアップしたうえで、予算や間取りなどのご要望も聞き取ったうえで調整代行もいたします。

3.家づくりの流れとかかる期間を知る

家づくりは一定時間がかかります。

トータル9ヵ月~1年程度かかることが一般的です。

家づくりの大まかな流れは7ステップに分かれます。ステップごとにどのくらいの期間がかかるも下記の図でご確認ください。

入園・入学、転勤など、新生活をスタートさせたい時期があれば余裕をもって早めにスタートを切りましょう。

4.家づくりにかかる費用内訳と資金計画の立て方を知る

家づくりの前に、必要な予算を決めなくてはいけません。

かかる費用の内訳、支払いタイミングを知り、資金計画を立てられるようにします。

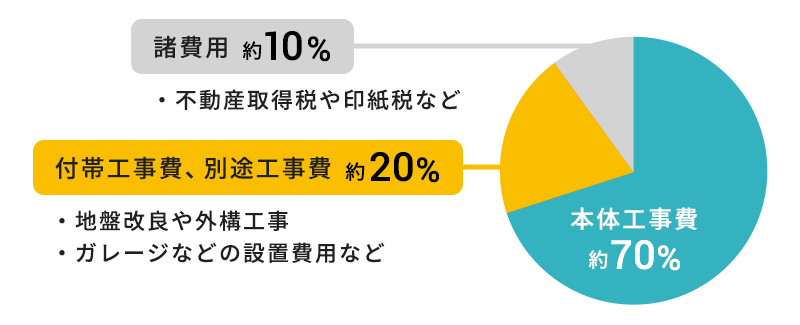

4-1.家づくりの費用内訳

家づくりに必要な建築費には、

建物そのものの建設費用(本体工事費)のほかに、付帯工事費と諸費用が発生します。

見積書を最初に提示された時には諸費用の一部が含まれていないこともあるので、しっかり金額の内訳も確認した上でハウスメーカーを比較検討しましょう。

諸費用はほぼ自己資金で支払う事なります。

建築費全体の約10%はかかりますので事前に準備をしておきましょう。

また土地を購入して家を建てる場合は、これに土地購入費用が追加されます。

諸費用については下記記事で詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

家づくりにかかる費用全般については下記記事で詳しく解説していますので、こちらもご参考ください。

4-2.資金計画の立て方

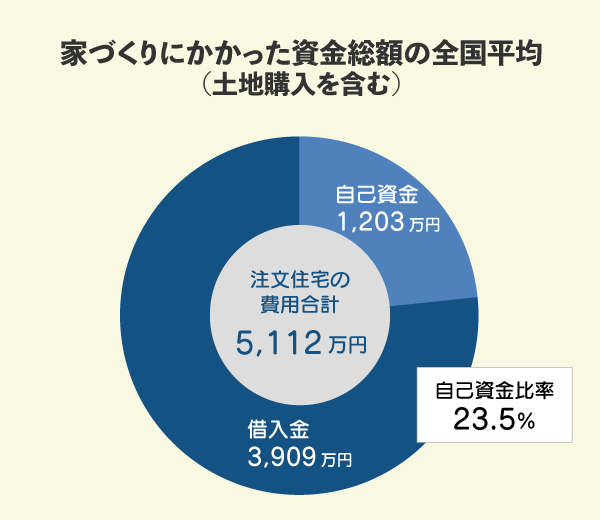

国土交通省が発表によると、令和3年度における、注文住宅の「家づくり」に際して、

- かかった資金総額の全国平均は5,112万円

- そのうち、自己資金比率の全国平均は23.5%でした。

資金計画を立てるには、支払いタイミングを知った上で、自己資金と住宅ローンをそれぞれ検討する必要があります。

以下、それぞれ解説していきます。

4-2-1.建築費の支払いタイミングについて

建築費の支払い条件はハウスメーカーによって異なりますが、例えば、下記表のようなスケジュールとなります。

| 支払いの タイミング |

支払い金 | 利用できる ローン |

|

|---|---|---|---|

| 工事請負 契約時 |

申込金 (手付金) |

建築費用の 約10% ※最高10% |

― |

| 着工時 | 中間金 | 建築費用の 約30% |

つなぎ融資 |

| 着工中 | 建築費用の 約30% |

||

| 竣工時 | 残代金 | 建築費用の 約30% |

住宅ローン |

住宅ローンは家が完成してからでないと支払われないため、竣工前の支払いは自己資金で準備するか、「つなぎ融資」で借入します。

土地の代金も、着工までに自己資金または「つなぎ融資」で決済しておき、家が完成したら「住宅ローン」で借り換えます。

家づくりの流れやかかる期間、支払いタイミングについては下記記事で詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

4-2-2.自己資金について

大事なポイントは不測の事態に備え、数ヶ月分の生活費は残した上で頭金を決める事です。

頭金が少なくても、ハウスメーカーの選び方や住宅プランしだいで予算を抑えることは可能なので、ライフプランに合わせて家の購入を検討することをおすすめします。

なお、両親や祖父母から援助を受けることができるなら、マイホーム資金は特例により一定額まで非課税で贈与を受けることができます。

対象者や手続き方法などについては国税庁の下記ページでご確認いただけます。

参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

4-2-3.住宅ローンについて

大事なポイントは「借りられる額」ではなく「返済できる額」で考えることです。

銀行の相談会やフラット35の公式サイトなどにあるシミュレーションを使い、具体的な借入額と予算を決めていきましょう。

予算を決めるときには、家計を見直してみることも大切です。

例えば、住宅ローンを組むときには「団体信用生命保険(団信)」に加入する必要があるので、団信と保障内容が重複する生命保険を解約する方法もあります。

下記記事では家づくりの資金計画について初心者向けに詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

5.建築依頼先を選ぶ

家づくりで一番重要なのが、

建築依頼先の選定です。

建築依頼先には主に、全国展開しているようなハウスメーカーと、地元密着型の中小工務店があります。

ふたつの違いは、一般的に「家を作るプロセス」や「商売規模」にあるといえるでしょう。

下記にそれぞれの特徴を紹介しますので、比較の参考にしてください。

ハウスメーカーと工務店の違いや選び方を解説する記事もご参考ください。

5-1.ハウスメーカーの特徴

ハウスメーカーの多くは、自社工場で商品開発や生産・加工を効率的に行っていてチェック体制も整っているため、品質に安心感があります。

工務店は木造での建築がほとんでですが、ハウスメーカーはそれ以外にも軽量鉄骨造から鉄筋コンクリート造まで様々な構造の種類を採用している事があります。

また、高級なハウスメーカーからローコスト住宅のハウスメーカーまで価格帯も幅広いので、予算に合わせた家づくりが可能です。

へーベルハウス、積水ハウス、ダイワハウス、積水ハウス、三井ホーム

タマホーム、サンヨーホームズ、木下工務店、アイ工務店

おすすめのハウスメーカーを比較した下記記事もあわせてご参考ください。

5-2.地元工務店の特徴

地域密着型の地元工務店で建てられる家のほとんどは木造軸組工法によるものです。

工場ではなく現場で木材を加工するので、柔軟に変更をお願いできることもありますが、職人や担当者の能力で大きく左右されます。

地元工務店は宣伝広告費が少ないのでリーズナブルな傾向はありますが、優良企業の見極めは難しいです。

この記事のポイント まとめ

- 家族と相談して新築の要望をリストアップする

- 情報収集してからモデルハウスを見学に行く

- 家づくりの流れと支払いのタイミングを知る

- 家づくりにかかる費用と資金計画の立て方を知る

- 建築の依頼先を選ぶ

- モデルハウスに行く前に、幅広く情報収集することをおすすめします。

- モデルハウスの見学には家族全員で行きましょう。

詳しくは「2. 情報収集してから家族全員でモデルハウスに行く」をご覧ください。

【STEP1】の予算検討とイメージづくりから【STEP7】の竣工・引き渡しまで、トータル9ヵ月~1年程度かかることが一般的です。

詳細は「3.家づくりの流れとかかる期間を知る」で解説しています。

ハウスメーカー、工務店どちらを選ぶか!?ふたつ違いは、一般的に「家を作るプロセス」や「商売規模」にあるといえるでしょう。またハウスメーカーの数も高級メーカーからローコスト住宅メーカーまで様々です。

詳しくは「5.建築依頼先を選ぶ」で詳しく解説しています。

【厳選特集】注文住宅の基礎知識まとめ

家づくりプラン一括依頼で

複数ハウスメーカーを比較!

家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。

そこでおすすめなのが「HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービス」です。

スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。

気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。

間取り・資金計画・土地情報

完全無料

家づくりプランを

まとめて依頼

注文住宅の記事を探す

初めての注文住宅づくりに役立つ基礎知識から、費用・流れ・注意点までを丁寧に解説。理想の家づくりを叶えるための情報が満載です。

注文住宅の流れの記事を探す

注文住宅を建てる際の基本的な流れや期間、打ち合わせの回数、見積もりや契約、土地購入の手続きなど、家づくりに必要なステップを初心者にもわかりやすく解説します。

はじめての注文住宅の記事を探す

注文住宅の基礎知識や流れ、注意点など、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。理想の住まいづくりを支援します。

税金・控除の記事を探す

不動産売却時の譲渡取得税や住宅ローン控除、登録免許税・不動産取得税など、不動産売買や建築に関わる各種税金の仕組みと節税対策をわかりやすく解析しています。 最新の税制改正や控除条件のほか、申告手続きや必要書類、よくある誤解についても丁寧に紹介しています。 初めての取引でも安心して臨める知識を身につけたい方に役立つ情報をまとめています。