用途地域とは、街づくりのために設けられた13種類の土地の区分です。それぞれの区分で、土地の使用目的や建築可能な建物について、細かなルールが定められています。

用途地域の区分によって建物の規模や高さが制限されるため、家を建てる土地を探す際には用途地域を確認することが不可欠です。用途地域を確認すれば現地を確認しなくてもおおよその周辺環境がわかるため、効率良く土地を探せるでしょう。

この記事では、用途地域の概要と13種類の用途地域について特徴や建築制限を紹介します。用途地域について理解を深め、後悔のない家づくりを実現しましょう。

注文住宅の基本を知りたい!という方は「注文住宅」の記事もご覧ください。

Contents

1.用途地域とは

用途地域とは、行政が街づくりに関するルールを定めたもので13種類に分けられています。

用途地域を定める目的は、暮らしやすい街づくりのためです。

都市計画を行なう際に、どのような種類でどれほどの規模の建物を建てられるようにするか、各自治体が決定します。それに合わせて「用途地域」を定めて、以下のようなルールを作ります。

- 建てられる建物や施設の種類

- 建物の建ぺい率・容積率・建物の高さなどのルール

先に用途地域を定めておくことで、閑静な住宅街のなかに大きな工場や娯楽施設ができるなど、暮らしにくくなることを防いでいるのです。

用途地域は、おもに「市街化区域」と呼ばれるエリアに設定されています。

市街化区域とは、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を推し進める地域のことです。

市街化区域であれば、一部地域を除き、許可なしで住宅を建築できます。

「準都市計画区域」「非線引区域」にも用途地域を設定することはできますが、すべての土地に用途地域が設定されているわけではありません。用途地域の無指定については「Q2.「用途地域の無指定」とは?」で解説しています。

2.用途地域を知る必要性とメリット

用途地域を知っておけば、周辺地域の雰囲気がある程度わかることや、土地に建てられる建物の種類や規模がわかることがメリットです。

ここでは、以下のような用途地域を知る必要性とメリットを解説します。

- 家を建てる周辺地域の雰囲気がわかる

- どのような大きさの家が建てられるかわかる

- 今後の周辺環境の変化をある程度予測できる

2-1.家を建てる周辺地域の雰囲気がわかる

用途地域を事前に理解していれば、「閑静な住宅街なのか」「近くにショッピングセンターがあるような住みやすさはあるか」「工場が近くにあるか」といったエリアの雰囲気がわかるようになります。

実際にその土地の周辺を見て回らなくても周辺地域の雰囲気が想像できるため、土地探しがスムーズになりますよ。

2-2.どのような大きさの家が建てられるかわかる

用途地域によって、建てられる建物の種類や容積率、建ぺい率の規定があります。

建物の大きさや高さなどの制限を知ることで、どれくらいの大きさの家を建てられるかがわかるので、土地を買ったあとに「理想の間取りを実現できなかった」という事態に陥らずに済みます。

2-3.今後の周辺環境の変化をある程度予測できる

用途地域を知っていれば、今後どのような建物が周囲に建つ可能性があるかなど、周辺環境の変化をある程度予測可能です。

住み始めてから「遊戯施設が近くにできて騒々しくなった」、「大きな建物が建って日当たりが悪化した」のように、環境が変わって住みにくくなることを避けられます。

3.用途地域の調べ方

用途地域は、「都市計画図」や「用途地域地区等図」という地図に表記されており、市区町村の窓口やインターネットで確認可能です。近年は、ほとんどの自治体がこれらの地図をホームページで公開しており、最新の情報が見られるようになっています。

用途地域は、区分によって色分けされているので、地図を見れば知りたい地域やその周辺がどの用途地域なのかが簡単にわかります。

調べたい場所が2つの用途地域にまたがっている場合については、「Q1.用途地域がまたがる場合は?」で解説していますのでご覧ください。

HOME4U「家づくりのとびら」

オンライン無料相談がおすすめ!

- 専門知識を持ったプロに相談しながら、理想の家づくりができる

注文住宅のプロ集団が、あなたの理想の家づくりを全力でサポートします。 - 自分にあったハウスメーカーが見つかる

自分の理想を叶えてくれるハウスメーカーを、プロが厳選しご紹介します。 - 自宅からいつでも相談できる

土日や平日夜など、お好きなタイミングでスマホやパソコン、タブレットから簡単にオンラインで相談できます!

4.用途地域の分類と一覧

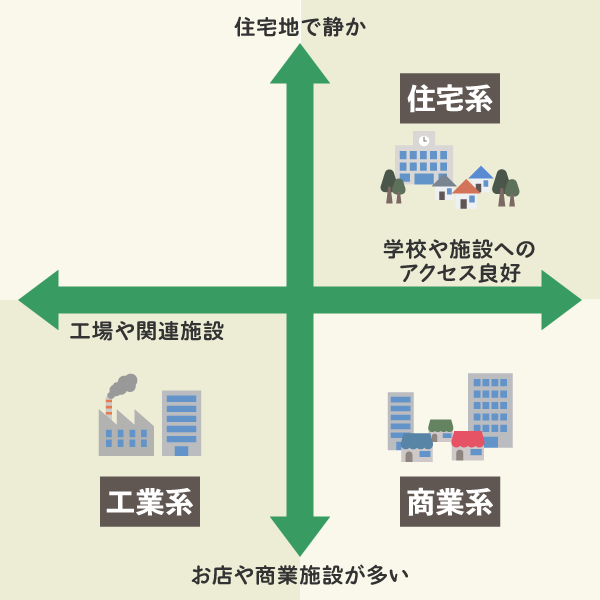

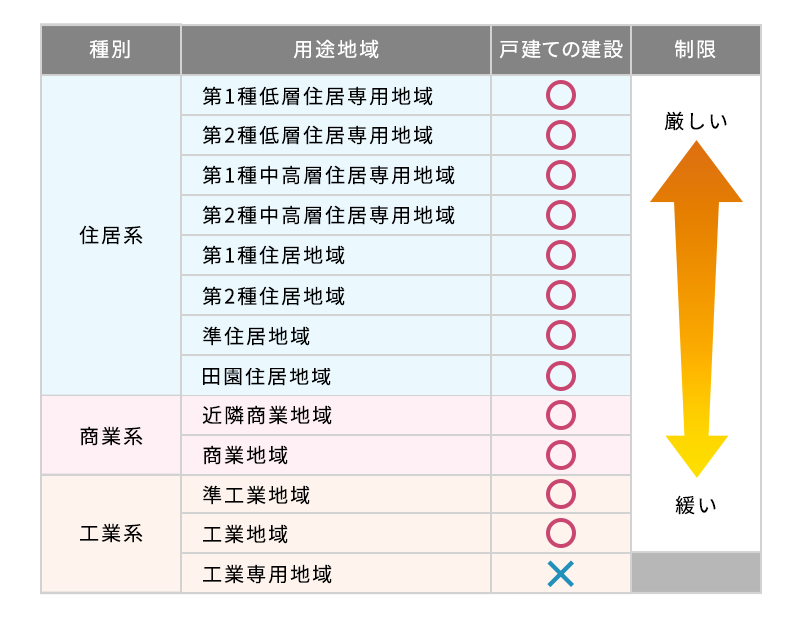

用途地域は13地域あり、大別すると住居系・商業系・工業系の3つの種類です。

住居系の用途地域に定められたエリアは、快適な住宅で過ごせるように配慮されたエリアです。

住宅地としての快適性を保つことを優先しており、大きな工場や商業施設が建てられないなど建物への制限があります。

商業系の地域はオフィスや店舗、商業施設などが建てやすく、娯楽施設も建てられる土地です。住宅を建てることは可能です。

工業系の地域は大規模工場や倉庫などが建てられるエリアで、工場専用地域では住宅が建てられません。また、幼稚園や小学校・中学校・高校なども建てられないため、子育て世帯には不向きといえます。

以下、用途地域13種類の一覧表です。

次章から1つずつ詳しい特徴を見ていきましょう。

「土地探しのポイントが知りたい」「用途地域など必要な専門知識について詳しく知りたい!」という方には、「HOME4U 家づくりのとびら」の無料オンライン相談サービスがおすすめです。

ハウスメーカー出身の専門アドバイザーが、中立の立場から土地探し・費用計画・ハウスメーカー探しをサポートします!

5.用途地域13種類の特徴と注意点

どの用途地域として定められているかによって、建設できる建物の規模や建ぺい率、容積率、業種などが細かく決まっています。

各用途地域の詳細な特徴と注意点を確認しておきましょう。

参照・引用:e-Gov法令検索「建築基準法第52条・第53条」

5-1.第一種低層住居専用地域

「第一種低層住居専用地域」は低層住宅に向けたエリアで、2階建ての住宅が多いという特徴があります。

静かに暮らしたい方におすすめ!

第一種低層住居専用地域は、静かに暮らしたい方におすすめのエリアです。

いわゆる閑静な住宅街と呼ばれるような街並みで、店舗や事務所と一緒になった住宅は建てられるものの、コンビニエンスストアは建てられません。

また、駅からは少し離れた場所にあるため、車での移動が多い方にも向いているエリアです。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 30・40・50・60%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 50・60・80・100・150・200%のいずれか |

建ぺい率や容積率の指定が厳しいうえに、建物の高さに関しても10mまたは12mまでと制限があります。

住宅であっても高さのある三階建ての建物などは建てられないため、注意が必要です。

▶【第一種低層住居専用地域】などの住宅プランを複数比較する(無料)

5-2.第二種低層住居専用地域

「第二種低層住居専用地域」も低層住宅のために考えられているエリアです。

閑静で多少の利便性もあるエリア!

第一種低層住居専用地域よりは建設可能な建物の種類が増え、床面積150平米までの飲食店やコンビニエンスストアなどの店舗の設置が可能です。

閑静な住宅街の雰囲気はほとんどそのままで、第一種低層住居専用地域と比べれば利便性もあるエリアです。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 30・40・50・60%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 50・60・80・100・150・200%のいずれか |

第一種低層住居専用地域と同様に、建ぺい率や容積率の指定は厳しく、建物の高さの制限は10mまたは12mまでです。マンションも建てられますが、3階建てまでしか建てることはできないでしょう。

▶【第二種低層住居専用地域】などの住宅プランを複数比較する(無料)

5-3.第一種中高層住居専用地域

「第一種中高層住居専用地域」は中高層住宅のための地域で、マンションが多い傾向にあります。

マンションが多く、学校・スーパーなど利便性も高い!

大学などの学校やスーパーマーケット、図書館、病院、神社やお寺などを建てられるエリアで、大規模な商業施設はないもののより利便性が高い土地です。

ある程度の閑静な住環境と買い物などの利便性の両立を求める方に向いているでしょう。

建物への制限の特徴と注意点

| 建ぺい率 | 30・40・50・60%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 100・150・200・300・400・500%のいずれか |

このエリアには建物の高さ制限がなく、3階建て以上の住宅も建てられます。

店舗の建物の種類は二階建て以内でなおかつ床面積が500平米以下という制限があるものの、「第二種低層住居専用地域」よりも大きな店舗が建てられます。

▶【第一種中高層住居専用地域】などの住宅プランを複数比較する(無料)

5-4.第二種中高層住居専用地域

「第二種中高層住居専用地域」も第一種中高層住居専用地域と同じく中高層住宅のための地域です。

商業施設の近くに住みたい方におすすめ!

近くに中規模の商業施設がある環境で買い物に便利なエリアで、職場近くの土地やショッピングの利便性を求める方に向いています。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 30・40・50・60%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 100・150・200・300・400・500%のいずれか |

建物の高さへの制限がなく、店舗の建物が第一種中高層住居専用地域よりも広い建物が建設できます。

第二種中高層住居専用地域で店舗や事務所を建てる場合の建物は、二階建て以内でなおかつ床面積が1500平米以下という制限があります。

▶【第二種中高層住居専用地域】などの住宅プランを複数比較する(無料)

5-5.第一種住居地域

「第一種住居地域」は駅に近い立地で定められるケースが多い地域です。

商業施設が近くて治安が良いエリア!

住宅の環境を守りつつ、商業施設も多いような賑やかで利便性の高いエリアです。

大規模な娯楽施設、カラオケボックスなどの遊戯施設や風俗店は原則禁止されており、街灯や店の照明によって夜でも明るくて比較的治安が良いといわれます。

利便性重視の方、またマンションの場合は、女性の一人暮らしにもおすすめのエリアです。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 50・60・80%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 100・150・200・300・400・500%のいずれか |

高さ制限がなく、大規模なマンションが建設できます。

3,000平米までの商業施設、オフィスビルやホテルが建てられるほか、床面積50平米以下の工場も建設可能です。

5-6.第二種住居地域

「第二種住居地域」は住居の環境を守る目的がありつつも、第一種住居地域よりもさらに商業施設の建設への制限が緩和されたエリアです。

遊びに行く場所が近くにあるエリア!

賑やかな街が好きな方や、住宅の近くに遊べる場所が欲しい方などに向いています。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 50・60・80%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 100・150・200・300・400・500%のいずれか |

床面積1万平米までの商業施設が建設可能で、ショッピングセンターやスケート場などが建てられます。

また、大規模な娯楽施設、カラオケボックスといった遊戯施設や、自動車教習所も建設可能です。

5-7.準住居地域

「準住居地域」は国道や幹線道路沿いに広がる住宅エリアで、比較的分譲マンションが多い地域です。

自動車関連施設と住居の環境の調和をとるために定められます。

車で移動できる方におすすめのエリア!

国道や幹線道路沿いで車が便利に使えるため、車移動が多い方に向いているでしょう。

分譲マンションが多いため、マンション住まいをしたい方にもおすすめです。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 50・60・80%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 100・150・200・300・400・500%のいずれか |

第二種住居地域で許可されているような建物に、さらに3階以上または床面積が300平米より大きい倉庫や駐車場、作業場の床面積が150平米以下の自動車修理工場、客席が200平米未満の劇場・映画館などが建設可能です。

5-8.田園住居地域

「田園住居地域」は低層住宅地と農業用地との調和を目指しているエリアです。

住宅系用途地域のなかでも比較的新しい用途地域の種類で、便利に農業ができる状態と住宅の快適性を守っています。

農業をやりたい方におすすめのエリア!

農業を楽しむ方や農業に興味がある方にぴったりのエリアです。

また、幼稚園から高校までの教育施設や、病院、図書館、神社、寺院などが建設できます。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 30・40・50・60%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 50・60・80・100・150・200%のいずれか |

基本的に第一種低層住居専用地域のような低層住宅が建てられますが、農家レストランや農産物の直売所、貸農園、農産物・農機具用の倉庫なども作ることが可能です。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域と同様に、建ぺい率・容積率・高さ制限があります。

5-9.近隣商業地域

「近隣商業地域」は、大きな商業施設やショッピングモール、小さな工場を建てることができ、商業施設が多い傾向にあります。

賑やかな雰囲気が好きな方におすすめ!

駅周辺・商店街、国道や県道などの幹線道路沿いに多いのも、特徴の一つです。

より賑やかで利便性の高いエリアに住みたい方におすすめです。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 60・80%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 100・150・200・300・400・500%のいずれか |

商業系地域ですが、住宅系の準住居地域よりも制限が緩く、店舗や事務所、劇場や映画館などの床面積に対する制限がありません。

また、床面積150平米以下かつ危険性・環境悪化への影響がない工場や、床面積300平米以下の自動車修理工場も建つ可能性があります。

5-10.商業地域

「商業地域」は、近隣商業地域よりも、大きな商業エリアです。

都心に住みたい方におすすめ!

銀行・映画館・飲食店・百貨店、住宅や小規模の工場を建てることも可能です。

大きなターミナル駅の周辺・都心のオフィス街に住みたい方におすすめです。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 80% |

|---|---|

| 容積率 | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300%のいずれか |

建物への制限は比較的緩いですが、地価が高い点にご注意ください。

商業地域に家を建てるのは、資金面に余裕がある方に限られるでしょう。

5-11.準工業地域

「準工業地域」には、小規模の工場を建設することができます。公害が発生するリスクの多い大規模工場は建設することはできません。

小さな工場やサービス施設が多いエリア

軽工業の工場やサービス施設の建設がメインのエリアですが、危険性・環境悪化が大きい建物は建てられないため、戸建て住宅・マンション・店舗・飲食店・オフィスなども建てることが可能です。

工場からの音が気にならなければ、同エリアの工場勤めの方はもちろん、家族で暮らす方にも向いています。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 50・60・80%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 100・150・200・300・400・500%のいずれか |

準工業地域に家を建てる際には、土地の安全性も確かめてください。

その土地の工場から出る物質が有害な場合、住むには適さないエリアである場合があります。

5-12.工業地域

「工業地域」は、すべての工場を建てることができるエリアです。住宅を建てることはできますが、住環境として適しているとはいえません。

高層マンションに住みたい方にはおすすめ!

湾岸地域が多く、高層マンションが建ち並ぶ傾向にあるエリアです。

そのため、日々の生活で、高い場所から海や街を眺めたいという方には向いています。

建物への制限と注意点

| 建ぺい率 | 50・60%のいずれか |

|---|---|

| 容積率 | 100・150・200・300・400%のいずれか |

工場メインのエリアになるので、家のすぐ近くに大きな工場があるケースも出てきます。

出勤時や帰宅時には、人や車で道路が混雑する可能性が大きいです。

5-13.工業専用地域

工場だけを建てることができるエリアです。住宅は建てることはできません。

なお、各用途地域の建ぺい率は、角地や防火地域などの指定によって10~20%の加算があります。

土地ごとの確認が必要です。

また、容積率は前面道路による制限や、地階・高層住居誘導地区などの緩和があります。こちらも、正確な情報は土地ごとに確認が必要です。

このように、用途地域は種類によってさまざまな違いがあり、建ぺい率・容積率の制限・緩和もさまざまです。

しかし、仕事や家事、子育てで忙しいなか、こうした細かな制約を確認しながら、一人で土地探しをするのは非常に困難です。

自分や家族に合った「土地」をなかなか見つけられない方も多いでしょう。

まずは、HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスで自分に合ったハウスメーカーを探してみてください。

ハウスメーカーのなかには土地探しを手伝ってくれるメーカーもたくさんあり、住宅プランを把握してくれている分、スムーズに見つかる傾向にあります。

家づくりは時間も労力もかかります。

カットできるところはとことんカットし、時間や労力をかけたい部分にしっかりまわせるよう、ぜひHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービスをご活用ください!

最大5社にプラン作成依頼が可能!

【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で

注文住宅を契約・着工された方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

6.用途地域と土地選びのポイント

13種類の用途地域の特徴を踏まえたうえで、土地を選ぶ際に押さえておきたいポイントを紹介します。

6-1.住みたい環境をもとに用途地域を選ぶ

用途地域ごとに建てられる建物が制限されているため、用途地域の種類によって周辺環境は大きく変わります。

住環境を重視したいなら、閑静な低層住居専用地域の土地が向くでしょう。利便性を重視したいなら、ターミナル駅が近く商業施設もそろった商業地域や、大型ショッピングモールのある近隣商業地域の土地が選択肢になってきます。

土地を選ぶ際には、どのような環境に住みたいか優先順位を決め、用途地域を参考に絞りこんでいくのがおすすめです。

6-2.用途地域は土地価格にも影響するので注意

土地価格は立地などさまざまな条件で変わってきますが、用途地域も土地価格にある程度の相関関係があるため注意しましょう。

一般的に、建てられる建物の種類が多いほど需要が高く、価格が上がる傾向にあるため、用途が広く、利便性が高い商業地の価格は高くなりがちです。また、店舗など事業用の需要もある第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域よりも価格が上がっています。

なお、工業地域や幹線道路が近い準住居地域は、騒音などの問題もあることから、ほかの用途地域と比べると価格は低めです。

最短で進めるには

HOME4U(ホームフォーユー)

無料プラン作成サービスがおすすめ!

- 希望に合った土地の提案がもらえる 住みたいエリアやこだわり、予算に合った「土地」をご提案します。

- 条件に合う間取りプランがもらえる 実際の間取り図を見ることができるので、「理想の土地」がイメージしやすいです。

- 資金計画の提案がもらえる 土地費用はもちろん、本体工事費や諸費用も含めた「資金計画」をご提案します。

家づくりプランをもらう

HOME4U(ホームフォーユー)経由で

注文住宅を契約・着工された方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

7.用途地域でよくある質問

最後に、用途地域についてよくある質問と、その回答をご紹介します。

Q1.用途地域がまたがる場合は?

家を建てる土地が複数の用途地域にまたがっている場合、その土地の半分以上を占める用途地域の制限が適用されます。

参考:e-Gov「建築基準法」

Q2.「用途地域の無指定」とは?

1でもお伝えしたとおり、すべての地域が用途地域に設定されているわけではありません。

家を建てるための土地を探していると、「用途地域が無指定」と記載されている土地もあるでしょう。

こういった土地を「非線引き白地」といいます。

用途地域が無指定だからといって、建築に対する制限がないわけではありません。

用途地域よりも比較的に制限は緩いですが、建築自体が認められなかったり、建物の用途や要件が絞られたりもするので、都度確認が必要です。

Q3.用途地域が変更になることはある?

用途地域は、都市計画に基づいて変更されることや、新たな用途地域が設けられることもあります。

田園住居地域は、農地を都市の一部と位置付けるために、都市計画法の改正により2018年(平成30年)4月1日に追加された用途地域です。今後も都市計画の見直しにより、将来的に新たな用途地域が設定される可能性もあるでしょう。

用途地域が変更になった場合には、新築や建て替えの際に、新しい用途地域に基づく制限が適用されることになります。そのため、用途地域が変更になると、土地の使い方に大きな影響がおよぶ可能性があるでしょう。

なお、個人が用途地域の変更を申請することは原則できません。建てたい家の条件に合った用途地域の土地を探す必要があります。

このほか、用途地域に関する疑問や家づくりに関するお悩みがある方は、HOME4U 家づくりのとびらをご利用ください。

注文住宅に詳しい専門アドバイザーが、その場であなたの質問にお答えします!

営業トークは一切ないので、ぜひお気軽にご相談ください。

8.用途地域以外の家づくりにかかわる土地利用の規定

土地の利用方法には、用途地域以外にもさまざまな規定や制限があります。家を建てる際に注意が必要な土地の制限について紹介します。

8-1.地目による規制

「地目」とは、不動産登記法に基づいて登記簿の表題部に記載される、土地のおもな用途のことです。現況と利用状況により登記官が決めるもので、全部で23種類あります。

このうち、住宅が建てられる地目は、宅地・山林・原野・雑種地の4つです。宅地以外に住宅を建てたい場合には、造成工事を終えたあとに地目変更の登記手続きをしなければなりません。

農地(田や畑)の場合は、地目を宅地に変更できれば、住宅を建築できるようになります。ただし、農地の転用は農地法による制限があり、必ず変更できるわけではありません。

市街化区域内であれば、条例などによる制限がない限り農業委員会に届出することで転用できますが、市街化調整区域内の場合には、都道府県知事の許可が必要です。

8-2.接道義務による制限

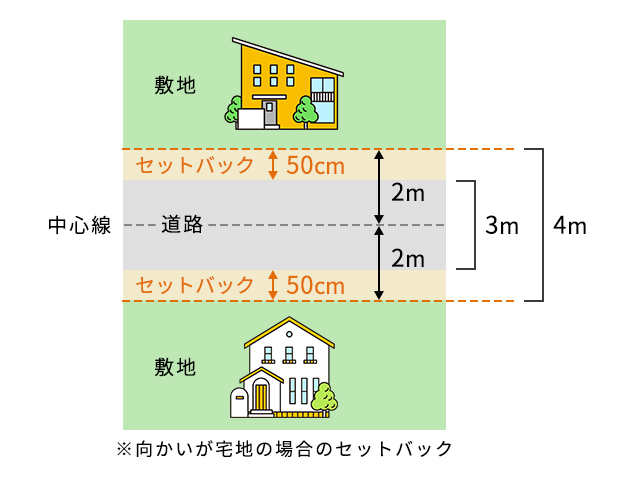

土地に建物を建てる際には、建築基準法により幅員4m以上(指定区域では6m以上)の道路に敷地が2m以上接しなければならないという接道義務があります。接道義務を満たしていない土地には、建物の建築ができません。

土地が接している道路が幅員4m未満の場合には、道路の中心線から2mが確保できるように敷地を後退させるセットバックが必要になります。

要セットバックとして販売されている物件を購入し、取り壊して新築する場合は、建てられる家の広さに影響するため、セットバック後の土地面積を認識しておかなければなりません。

8-3.市街化調整区域の用途制限

市街化調整区域とは、開発の抑制が求められる地域のことです。市街化調整区域には、原則住宅を建築することはできず、建築には開発許可が必要になります。

土地のすぐそばに住宅が建っていても、市街化調整区域の場合もあるため注意しましょう。ディベロッパーが開発許可を取得している土地の場合は、購入後そのまま建築できますが、建てられるのは低層の一戸建て住宅に限られます。

どう進めていいかわからない方へ

ハウスメーカーと土地は

同時に探すのがおすすめ!

土地費用を抑え、家にお金をかけられた

ノウハウ豊富なハウスメーカーに相談できたから、斜面など、特殊なぶん安価な土地でも希望通りの家が建てられた!

家づくりプランをもらう

HOME4U(ホームフォーユー)経由で

注文住宅を契約・着工された方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

まとめ

本記事では、土地探しの際に理解しておきたい、用途地域について解説しました。

用途地域は大別すると住居系・商業系・工業系の3つがあり、13種類に区分されています。

それぞれに建てられる建物の種類や規模などが定められているため、用途地域を確認することで、周辺地域の雰囲気が理解できます。また、どのような大きさの建物が建てられるかもわかるため、土地を探す際には、用途地域にも目を向けてみましょう。

この記事のポイント

用途地域とは、行政が街づくりに関するルールを定めたもので13種類に分けられています。

用途地域に定められるのは、以下のようなルールです。

- 建てられる建物や施設の種類

- 建物の高さなどのルール

用途地域は暮らしやすい街づくりのために定められます。先に用途地域を定めておくことで、閑静な住宅街の環境を守ったり、大きな工場が建てられたりすることを防いでいるのです。

用途地域を知ることで、将来的な街のイメージもつかむことができます。

詳しくは「1.用途地域とは」で解説しています。

用途地域は以下の13地域あり、大きく住居系・商業系・工業系の3つの種類に分けられます。

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 田園住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

それぞれの特徴やおすすめポイント、建築制限については「5.用途地域13種類の特徴と注意点」をご覧ください。

用途地域は以下の方法で調べることができます。

- 市区町村の窓口

- インターネット

まさかの…土地探しが振り出しに!?

住みたいエリアの条件だけで土地を探していたけど、よくよく建てる家を考えた結果、4人家族の家にするには狭すぎて断念…。