注文住宅の新築計画や不動産の査定依頼の際、「建物の面積」を表す用語に似たようなものがいくつもあることに気づき、以下のように悩んでしまう方は多いです。

「家を建てようと考えているけど、建ぺい率や容積率の計算に使う用語の意味がよくわからない」

「建築面積と建物面積って、何が違うの?」

建物の面積を表す用語には、主に以下のような用語があります。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 建築面積 | 建物を上から見たときの面積 |

| 建物面積 延床面積 |

各階の合計床面積 |

| 施工面積 | 「建物(延床)面積」に、バルコニーやポーチなども含む面積 |

例えば、「建物面積」とは、建物の各階の床面積の合計を指し、「延床面積」と同じ意味です。

それぞれに基本的な算入基準が決められていますが、例外もあります。

この記事では、売却査定や住宅の新築などを考えている方に向けて、建物の面積を表す用語の違いについて解説します。

- 建物の面積を表す用語の意味

- 建物の面積の求め方(建ぺい率・容積率)

- 注文住宅の土地選びで注意したいこと

土地購入に必要な建ぺい率・容積率に関する情報や、住宅の新築を進める際、税制面での優遇措置を受ける際に必要な知識についてもご紹介します。

ぜひ最後までご覧いただき、理想の家が建てられる土地を購入するための参考にしてください。

具体的な間取り図を自分で作成してみたいという方は「間取りシミュレーション」の記事もご覧ください。

Contents

1.建物の面積用語の種類と意味

建物の面積を表す用語には、さまざまなものがあります。

ここでは以下の用語について説明します。

- 「建築面積」

- 「建物面積」「延床面積」

- 「施工面積」

以下より1つずつ見ていきましょう。

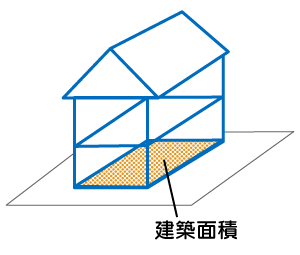

1-1.「建築面積」とは

最初に、「建築面積」について見ていきましょう。

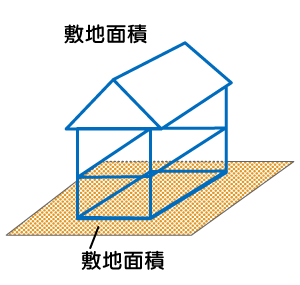

建築面積とは、「建物を上から見たとき、建物の外壁または柱の中心線で囲まれた水平投影面積」のことです。建物の真上に太陽が来たとき地面にできる影の部分と考えるとわかりやすいでしょう。

一般的な住宅の場合、1階より2階のほうが床面積は小さくなっているため、1階部分が建築面積であると考えておおむね間違いではありません。

なお、建築面積は、「建ぺい率」を求める際に必要になる数字です。(詳細は2章で解説)

ビルトインガレージは建築面積に含まれる?

建物の1階部分にビルトインガレージ(インナーガレージ)を採用している住宅はどう考えればいいのでしょうか。

ビルトインガレージは車庫であり人が住む場所ではないため、1階部分より2階部分の面積が多くなってしまうように思えますが、実はビルトインガレージも「屋根がある=建築面積」に含まれることに注意しましょう。(詳細は3-2-3で解説)

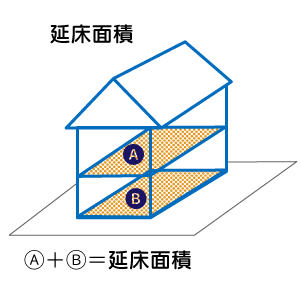

1-2.「建物面積」「延床面積」とは

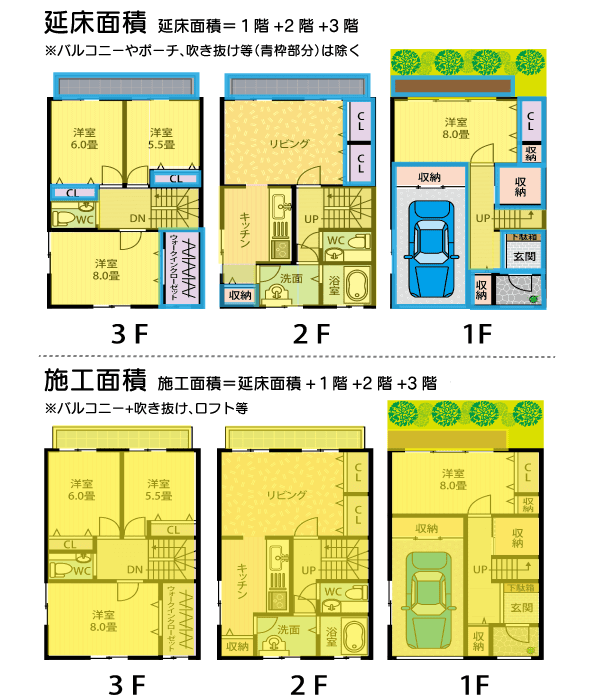

建築面積が「建物を上から見たときの面積」を指すのに対し、「建物面積」と「延床面積」は「各階の合計床面積」を指します。

「建物面積」と「延床面積」は同じ意味ですが、行政に提出する建築図書などでは、「建物面積」ではなく「延床面積」で記述するのが一般的です(以降、「延床面積」と記載)。

延床面積は、「容積率」を求める際に必要になる数字です。(詳細は3章で解説)

1-3.「施工面積」とは

「施工面積」とは「延床面積」に加えて、バルコニーやポーチなども含む面積のことを指します。

以上が、建物の面積を表す用語の種類と意味です。

2.建物の面積の求め方:建ぺい率

先述のとおり、「建ぺい率」を求める際には、「建築面積」を用います。

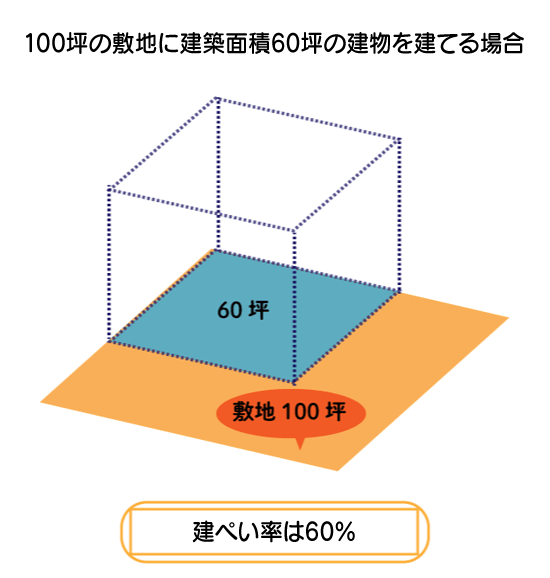

建ぺい率とは、建物を上から見たとき土地に対して建物がどの程度占めているか、その比率を示すものです。

建ぺい率は用途地域ごとに上限が定められており、定められた上限を超える面積の建物を建てることはできません。

理想のマイホームが建てられる土地を手に入れるためにも、ここでは、建ぺい率の求め方や、計算する際のルールを確認しておきましょう。

2-1.建ぺい率の求め方

建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100(%)

例えば、建築面積198平米(60坪)に対して敷地面積が330平米(100坪)であれば、以下のように計算できます。

198平米(60坪)÷330平米(100坪)×100(%)=建ぺい率60%

敷地面積330平米(100坪)の土地に、建築面積198平米(60坪)の家を建てるのであれば、建ぺい率60%の土地を探す必要があるということです。

2-2.建築面積の算入ルール

2階部分からバルコニーやひさしが突き出している場合や中庭、車庫などは、建築面積にどの程度算入すべきかのルールが定められています。

以下より1つずつ解説します。

2-2-1.バルコニーやひさしの計算

建築面積の計算上、「バルコニーやひさしは、壁や柱の中心線から突き出している部分が1メートル以下の場合は建築面積に含まれない」というルールがあります。

1メートルを超えた場合は、突き出している部分の先端から1メートル後退したところまでが建築面積となります。

バルコニーやひさしだけでなく、ピロティや外階段など、建物の外に突き出しているそのほかのものについても同じルールが適用されます。

なお、飛び出した部分の下に柱がついているケースや両端に壁がついているケースでは、1メートル以下であっても建築面積に含まれるため注意が必要です。

2-2-2.中庭や車庫の計算

建物内部にある中庭や、建物とは直接つながっていない車庫などは、建ぺい率の計算上どのように扱われるのでしょうか。

- 中庭

-

屋根や壁で囲まれていない限り建築面積に含まれることはありません。

- 車庫

-

たとえ建物とつながっていなくても、柱と屋根がついている限り、建ぺい率の計算上建築面積に含まれることになります。

屋根をつけなければ建築面積としてカウントされないので、建ぺい率を見ながらどのような車庫にするかを決めるとよいでしょう。

2-2-3.接道に関する建築面積のルール

敷地の前面道路の幅が4メートル未満の場合、セットバック(前面道路中心線から2m、将来的に4mの幅員を確保することを見込んで敷地を後退させること)することで接道義務を満たす方法があります。

この場合、セットバックした部分には、自分の土地でありながら建物などを建てることができません。

また建ぺい率や容積率の計算の際には建築面積から除外して求める必要があるため注意が必要です。

こうやって建物の面積における計算ルールを見ていると、「やはり家づくりは難しいかも…」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、優良なハウスメーカーであれば、これまでの経験から、あなたに合った住宅プランを提案してくれるはずなので、安心してくださいね。

優良企業の中から、あなたの要望・予算に合ったハウスメーカー・工務店を探す際には、ぜひ「HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービス」をご利用ください。

専任スタッフがあなたの価値観や予算にあったハウスメーカーや工務店をピックアップするので、比較検討が進み、最短距離で理想のマイホームを実現することができるはずですよ!

プラン作成依頼へ

【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で

注文住宅を契約・着工された方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

3.建物の面積の求め方:容積率

建築面積から建ぺい率を求められるように、「延床面積」からは容積率を求めることができます。

容積率も、建ぺい率と同じように用途地域ごとの上限が定められており、それを超える建物は建てることができません。

容積率の求め方や緩和ルールについて見ていきましょう。

3-1.容積率の求め方

容積率=延床面積÷敷地面積×100(%)

例えば、延床面積が90平米(27坪)で敷地面積が150平米(45坪)の場合、以下のように計算できます。

90平米(27坪)÷150平米(45坪)×100(%)=容積率60%

敷地面積150平米(45坪)の土地に、延床面積90平米(27坪)の家を建てるのであれば、容積率60%の土地を探す必要があるということです。

3-2.容積率の緩和ルール

延床面積から容積率を求める際にも、建築面積や建ぺい率と同じように、一定数以下は数値に含めなくてもよいというルールがあります。

「容積率の緩和ルール」を上手に活用することで、小さな土地でも余裕のある広さの建物を建てることが可能となります。

3-2-1.ベランダやバルコニーの不算入ルール

建物にベランダやバルコニーがついている場合、突出し幅が2メートル以下であれば延床面積に含めず容積率を計算することができます。

ただし、このルールの適用を受けるには以下の条件を満たす必要があります。

- 外気に有効に開放されている部分の高さが1.1メートル以上であること

- 外気に有効に開放されている部分の高さが天井高の2分の1以上であること

3-2-2.ロフトの不算入ルール

小屋裏収納やロフトなどで天井の高さが1.4メートル以下の場合は、一定の要件を満たせば延床面積に含めなくてよいとされています。この要件とは以下のようなものです。

- はしごが固定されていないこと

- ロフト部分の面積が、ロフトがある階の2分の1未満であること

3-2-3.ビルトインガレージの不算入ルール

ビルトインガレージとは既に述べたとおり、建物の1階部分を車庫とするなど車庫が建物の内部に入っているものです。

容積率の計算においては、ビルトインガレージは延床面積の5分の1を上限に除外して求めることができます。

例えば、90平米の建物に対し敷地面積が150平米の場合、通常は容積率60%となりますが、このうち20平米分がビルドインガレージだった場合、90平米÷5=18平米までが延床面積に不算入となります。

このため、容積率は以下のように求められます。

(90平米-18平米)÷150平米=48%

3-2-4.地下室の不算入ルール

地下室の場合、その天井高が地盤面からの高さ1メートル以下にある場合、床面積の3分の1まで容積率の計算上、延床面積から除外されます。

4.「土地面積(敷地面積)」とは

注文住宅を建てる際には、土地面積(敷地面積)についてもよく考える必要があります。

4-1.土地面積=敷地面積

「土地面積」は「敷地面積」とも表されます。その名前のとおり土地(敷地)の面積です。

先述の建ぺい率や容積率の計算でも「敷地面積」を用いましたが、どちらもまったく同じ意味となります。

土地面積は、建築面積のときと同じように「土地を真上から見たときの投影面(水平投影面積)」とされています。

そのため、土地が斜面にある場合は、「土地面積」が実際の地面の面積よりも小さくなる場合もあります。

4-2.登記簿面積と実測面積の違い

土地面積(敷地面積)には、以下の2つの種類があります。

- 登記簿面積:登記簿に記載されている面積。過去に計測した誤った記録がそのまま残っているなど、実際の土地の面積とは異なる場合がある。

- 実測面積:実際にその土地を計測して求められた面積。

おもに土地の売買契約においては、取引価額を確定するにあたり、以下のような方法があります。

- 登記簿面積をもとにして価格を決めるもの:公募売買

- 実測面積をもとにして価格を決めるもの:実測売買

そのため、どちらを基準にした売買価額契約なのか、はじめに確認をしておく必要があります。

例えば、とりあえず公募売買で契約した後に実測面積との差額を精算する方法を採る場合、登記簿面積と実測面積に大きな差があると、買主と売主の間でトラブルになる場合があります。

5.注文住宅の土地選びで注意したいこと

注文住宅を建てるための土地を購入する際には、建物に関する面積はもちろん、建ぺい率や容積率にも気を付けながら検討する必要があります。

また、土地を選ぶ際には、このほかにもさまざまな規制や気にかけたいポイントがあるため、ここで確認しておきましょう。

5-1.インフラが整備されているかどうか

土地によっては上下水道・電気・ガス・通信などの設備が整っていない場合があります。

これらの設備が整っていない場合には、新たに設備を引く必要があるため、余計にコストがかかることもあるため注意してください。

5-2.そもそも家が建てられる土地なのか

家を建てられる区域には「都市計画区域」と「市街化区域」があり、「市街化区域」には「用途地域」が定められています。

用途地域ごとに建てられる建物は制限されているため、土地を購入する際には、家を建てられる用途地域であるかどうかを確認しましょう。

5-3.災害に強い土地かどうか

土地によっては災害に弱い土地もあるため、事前にハザードマップで災害の危険性を確認しておくとよいです。

せっかく理想どおりのマイホームを建てても、災害にあって倒壊したり破損したりしては元も子もないです。

ハザードマップのほか、過去の土地履歴や注文住宅のプロの意見も参考にしながら、安全な土地を選択しましょう。

最短で進めるには

HOME4U(ホームフォーユー)

無料プラン作成サービスがおすすめ!

- 希望に合った土地の提案がもらえる 住みたいエリアやこだわり、予算に合った「土地」をご提案します。

- 条件に合う間取りプランがもらえる 実際の間取り図を見ることができるので、「理想の土地」がイメージしやすいです。

- 資金計画の提案がもらえる 土地費用はもちろん、本体工事費や諸費用も含めた「資金計画」をご提案します。

家づくりプランをもらう

HOME4U(ホームフォーユー)経由で

注文住宅を契約・着工された方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

6.【シーン別】不動産にかかわる建物の面積用語

建物や土地を表す面積用語を見てきましたが、これらが実際の不動産にかかわるどのようなシーンに用いられているのか、シーンごとに必要な面積用語はどれなのか見ていきましょう。

6-1.住宅建築依頼時

【必要な面積用語】「敷地面積」「容積率」「建ぺい率」

【導き出される面積用語】「延床面積」

土地から探す場合には、まずどのくらいの敷地面積をもつ土地がよいか、不動産会社や住宅会社に伝える必要があるでしょう。

また、エリアごとに容積率や建ぺい率の上限が定められているため、敷地面積と容積率、建ぺい率を掛け合わせることで、建てられる建物の大きさ=延床面積の上限が決まります。

例えば150平米程度の土地を探したいというケースで、容積率の上限が80%であれば、

150平米×80%=120平米

が建てられる建物の延床面積の上限となります。

すでに土地を持っている場合も「敷地面積」「容積率」「建ぺい率」を建築依頼時に伝えるとよいでしょう。

建てられる建物の延床面積上限が決まったら、その範囲内で建物の設計を進める必要があります。

上限が十分に大きいエリアや、敷地面積が広い土地である場合には、ほとんど気にしなくてよいケースもあります。しかし上限が小さいエリアや、敷地面積が狭い土地である場合には、「ロフトの容積率不算入」などの独自ルールを活用することも検討してみてください。

6-2.査定依頼時

【必要な面積用語】「敷地面積」「延床面積」「建ぺい率」「容積率」

不動産の売却にあたって不動産会社に査定依頼する際には、敷地面積と延床面積、建ぺい率、容積率を伝えるとよいでしょう。

不動産は坪単価で相場を算出するのが一般的なため、まず敷地面積や延床面積を伝えることで、大まかな相場を算出できます。

また、建ぺい率や容積率については、現状建っている建物が上限をオーバーしていないか確認するとともに、建物を解体して建て替えすることも考慮して、どの程度の大きさの建物が建てられるかを判定する際にも用いられます。

なお、現時点で建ぺい率や容積率をオーバーしている建物については、法令改正前に適法だったのであれば問題ありません。これらは既存不適格建築物として、建物を解体せずに売買することが可能です。 ただし一度建物を解体してしまうと、次は法令に即した形で建て替えする必要があるため、査定額がやや安くなってしまう可能性があります。

6-3.税制の優遇措置や減税措置を受けるとき

【必要な面積用語】「延床面積」「壁芯面積」「内法面積」

税制の優遇措置や減税措置を受けるときに必要な面積の用語を見ていきましょう。

例えば、一定の要件を満たす住宅購入時に住宅ローンを利用すると、当初13年間について、住宅ローン年末残高の1%分控除を受けられる住宅ローン控除があります。

本控除では、まず所得税から控除した後、所得税で控除しきれない分を住民税から一部控除できるという仕組みになっています。この住宅ローン控除の適用を受けるには、建物の延床面積が50平米以上である必要があります。

参考:国土交通省「住宅ローン減税」

なお、建物の延床面積については、「壁芯面積」と「内法面積」の違いがあることに注意が必要です。

- 「壁芯面積」:壁の厚みの中心線をつないだ面積

- 「内法面積」:壁の内法(うちのり)をつないだ面積

特にマンションの専有面積は、広告やパンフレット上では面積の大きい壁芯面積で計算されることが多いですが、登記上は内法面積で登記されることになります。

また、税制の優遇などで計算する際は内法面積で判定されます。

広告やパンフレットに記載の壁芯面積では特定の条件を満たしているのに、登記上の内法面積では条件を満たさないといったこともありえるので、十分に注意してください。

その他、建物に関わる面積で、税制上の優遇措置が絡むものには以下のようなものがあります。

(1)固定資産税:敷地面積の200平米まで小規模住宅用地として6分の1へ減税、200平米超の部分について一般住宅用地として3分の1へ減税(マイホームや賃貸用マンションなど)

参考:固定資産税・都市計画税「【土地】2 住宅用地及びその特例措置について」

(2)都市計画税:敷地面積の200平米まで小規模住宅用地として3分の1へ減税、200平米超の部分について一般住宅用地として3分の2へ減税(マイホームや賃貸用マンションなど)

参考:固定資産税・都市計画税「【土地】2 住宅用地及びその特例措置について」

(3)不動産取得税:延床面積50平米以上(戸建以外の貸家は1戸あたり40平米以上)240平米以下の場合に、軽減措置を受けられる(マイホームや賃貸用マンションなど)

ただし、不動産取得税の軽減措置を受けるためには築年数の要件(1982年1月1日以降に建築されたもの)を満たすか、そうでない場合には新耐震基準に適合していることを証明する書類を提出する必要があります。

まとめ

建物の面積を表す言葉や、建ぺい率、容積率などについてお伝えしました。

それではおさらいです。

この記事のポイント

例えば、建築面積とは、「建物を上から見たとき、建物の外壁または柱の中心線で囲まれた水平投影面積」のことです。

この記事では建物面積に関するさまざまな用語について解説しています。

建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100(%)

詳しくは「2.建物の面積の求め方:建ぺい率」をご覧ください。

外階段は、壁や柱の中心線から突き出している部分が1メートル以下の場合は建築面積に含まれません。

詳細は「2-2-1.バルコニーやひさしの計算」で解説しています。