注文住宅を建てるにあたり、敷地の広さを考慮して三階建て住宅を検討している方もいらっしゃるでしょう。

しかし、三階建て住宅は敷地面積を有効活用できる反面、工事費が割高になるといったデメリットもあります。

今回は、三階建て住宅に関して以下の内容を解説します。

- 三階建て住宅のメリット・デメリット

- 三階建て住宅の工事費が高いといわれる理由

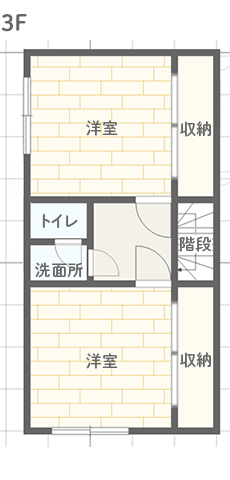

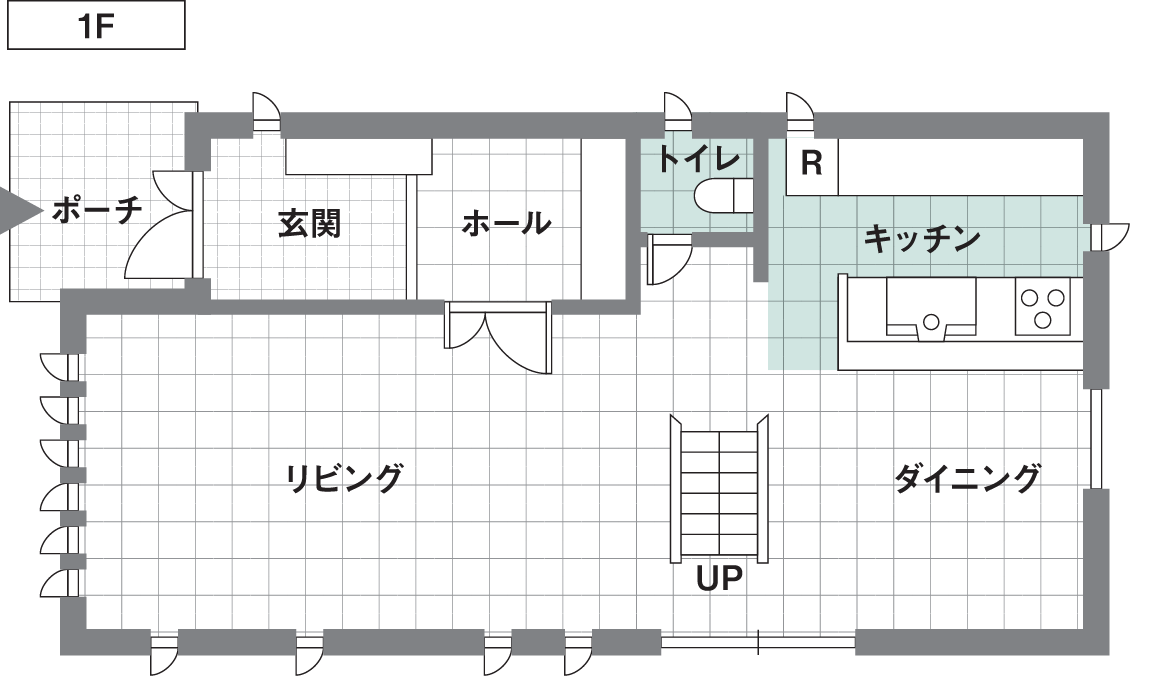

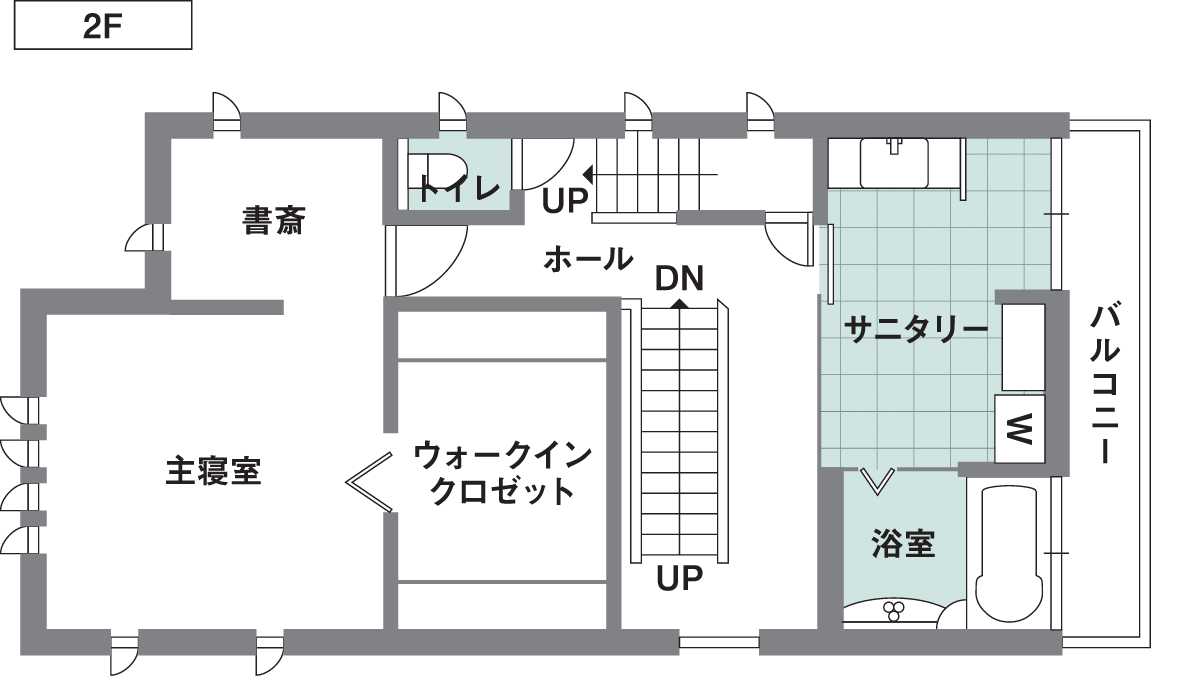

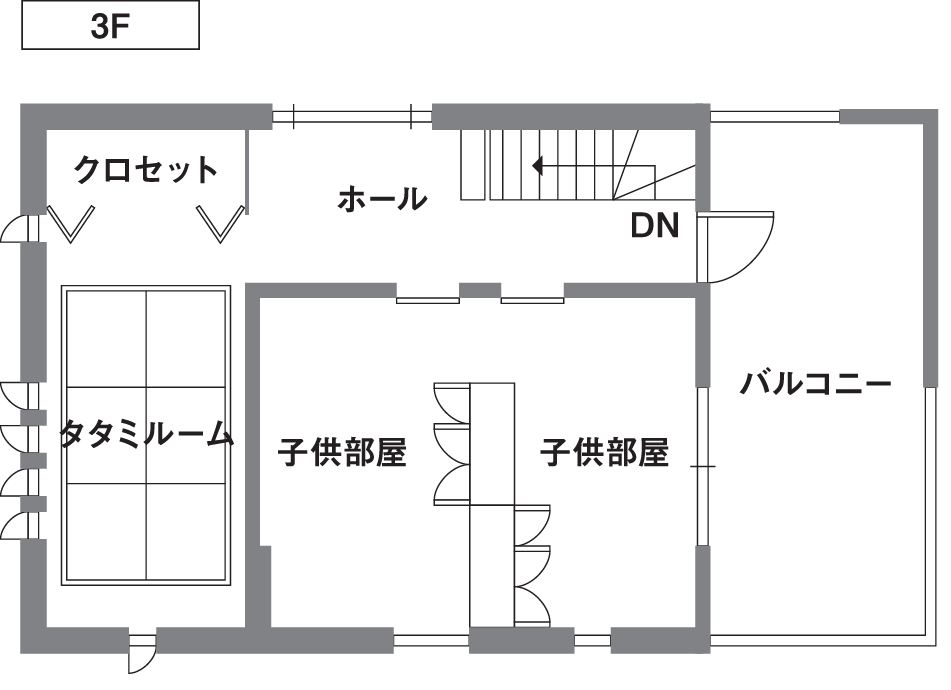

- 三階建て住宅の間取り例

この記事で三階建て住宅のメリットやデメリット、注意点を理解し、所有地の形状やご家族のライフスタイルに三階建て住宅が適しているかどうか、判断の目安としてください。

注文住宅のこだわりごとのアイデアや失敗例などを知りたい方は「注文住宅のこだわり」もご覧ください。

Contents

1. 三階建て住宅のメリット

三階建て住宅には、以下のようなメリットがあります。

- 狭小地でも十分な床面積を確保できる

- ライフスタイルに応じて計画できる

- プライバシーを守りつつ眺望を楽しめる

- 自然災害の被災リスクが軽減される

以下より詳しく解説します。

1-1.狭小地でも十分な床面積を確保できる

まず1つ目のメリットに、限られた土地面積でも、十分な床面積の家が建てられる点が挙げられます。

【例】

- 66平米(20坪)の土地

- 建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)60% の場合

二階建ての家だと…

79平米(23坪)の家しか建てられない

三階建ての家にすると…

118平米(35坪)の家が建てられる!

都市部は地価が高く、注文住宅を建てようと思うと、建築費より土地代のほうが高額になってしまうこともめずらしくありません。そこで、あえて狭小地を購入して土地代を抑え、三階建て住宅で居住面積を確保するという人も多いです。

土地がまだ見つかっていない方は、以下の記事もチェックしてみてくださいね。

1-2.ライフスタイルに応じて計画できる

三階建てだと、より多くのライフスタイル・レイアウトが計画できるのも魅力の1つです。

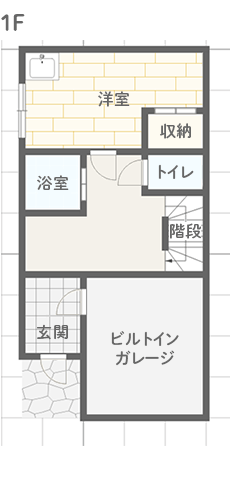

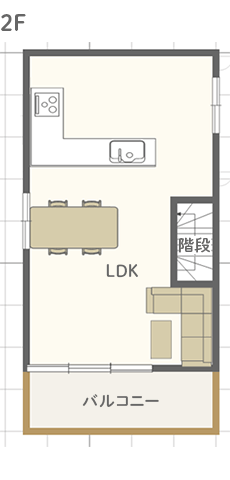

日常的に車を運転するのであれば、一階にビルトインガレージを組み込んだ三階建て住宅にすることで、車の駐車スペースを確保できます。建築面積が10坪あれば、普通車が2台は置けるでしょう。

商業系の地域でよく見かけるのが、一階を店舗、二階と三階を居住部分とした三階建て住宅です。店舗や事務所との併用住宅をお考えの方にも、三階建て住宅は有効です。

また、二世帯住宅を三階建てで計画することで、親世帯と子世帯の間にほどよい距離ができ、世帯間のプライバシーを守りやすくなるというメリットもあります。

1-3.プライバシーを守りつつ眺望を楽しめる

周辺の環境にもよりますが、眺望に対する満足度が高い傾向にあるのもメリットといえます。

三階の居室からの眺めはもちろん、屋上をルーフバルコニーとして整備することで、より景観を楽しめます。自宅にいながら夜景や打ち上げ花火を見ることができるのは、三階建て住宅ならではの魅力といえるでしょう。

1-4.自然災害の被災リスクが軽減される

もしもの自然災害が起きた際、小さなお子さまや高齢者のいるご家庭では、遠くの避難所へ移動するよりも自宅の三階に避難したほうが安全な場合もあるでしょう。

近年、多くの地域が台風やゲリラ豪雨による被害に見舞われたことで、水害に備えた住まいを建てたいというニーズが高まっています。一階部分をガレージとして、生活の主体を二階以上に配置することで、万が一の場合にも冠水被害を免れる可能性が高いといわれています。

2.三階建て住宅のデメリット・注意点

メリットがある一方、三階建て住宅には、以下のようなデメリットや注意点もあるので押さえておきましょう。

メリットがある一方、三階建て住宅には、以下のようなデメリットや注意点もあるので押さえておきましょう。

- 階段の昇り降りが負担になる

- 動線が複雑になりやすい

- 採光計画が難しい

- 家の中の温度差が大きくなる

- 建築基準法の規制に注意が必要

三階建てのデメリットを感じさせない住まいをつくるためには、どのような点に注意すべきなのか、プロの視点もあわせてご紹介します。

2-1.階段の昇り降りが負担になる

1日に何度も一階から三階まで昇り降りするのは大変です。

例えば、以下のような間取りだと、一階と二階を行き来しながら家事をすることになってしまいます。

| 一階 | 水回り |

|---|---|

| 二階 | LDK |

| 三階 | プライベートルーム |

三階建てを検討するなら、できるだけ負担の少ない間取りにする必要があります。

ここがポイント!

プロ・専門家の視点

家事動線を意識するなら、一階に夫婦の寝室とトイレ、二階にLDKと浴室、洗面脱衣室、三階に子供部屋と予備のトイレという具合にプライベートゾーンを振り分けることで、家事動線を二階に集中させることができます。

また、老後の生活に支障が出ることのないよう、将来的にホームエレベーターを設置するためのスペースを用意しておくのも一案です。

2-2.動線が複雑になりやすい

建築面積が小さいと、建物に対して階段の占める割合が大きくなり、ムダな廊下ができたり、動線が交錯したり、部屋の形状が細長くなってしまったりと、間取りが複雑化しやすい傾向にあります。

ここがポイント!

プロ・専門家の視点

この場合、面積の小ささを逆手にとって、間仕切り壁や建具をできるだけ排除することが有効です。

例えば、二階にLDKと水まわりを配置する場合は浴室と脱衣室だけを壁で仕切り、廊下や階段は仕切らずにLDKとひと続きのワンフロアとする、といったイメージです。

できるだけシンプルな間取りにすることで、動線の不自由さを回避でき、視界が抜けることで狭さも感じさせません。

2-3.採光計画が難しい

敷地が少し狭くても周囲の土地が開けているのであれば問題ありませんが、三方を建物に囲まれた密集地となると、一階と二階部分の採光がとても難しくなります。

ここがポイント!

プロ・専門家の視点

敷地いっぱいに建物を建てるのではなく、居住部分を削ってでも通り庭や坪庭などのライトコートを確保し、室内に光と風をとり入れるなどの工夫が必要となります。

前面道路に向かって採光のための開口を設ける場合は、目隠し用の格子なども設置する必要があるでしょう。

2-4.家の中の温度差が大きくなる

一般的に暖気は上へ、冷気は下へ移動しやすい性質があることから、三階建て住宅は冬には一階が寒く、夏には三階が暑い家になる傾向にあります。特に間仕切りのないオープン階段を採用した場合には、冷暖房効率が非常に悪くなってしまいます。

ここがポイント!

プロ・専門家の視点

狭小地において三階建て住宅を建てる際は、建物の気密性と断熱性を高め、一階から三階まで建物全体で冷暖房や換気などの空調計画を行うことが重要になります。

2-5.建築基準法の規制に注意が必要

三階建ての家を建てる場合、特に注意すべき法規制は、以下の2点です。

- 高さに関する制限

- 敷地内通路と代替進入口

順番に見ていきましょう。

2-5-1.高さに関する制限に注意する

すべての建築物は、建築基準法で指定された「建ぺい率」と「容積率」によって、建てられる面積に上限が設けられています。

建ぺい率…敷地面積に対する建築面積(1階部分のみ)の割合

容積率…敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合

例えば、建ぺい率60%、容積率300%の地域で、66平米(約20坪)の土地に家を建てるとすると、延床面積198平米(59坪)が上限となります。建築面積の上限が39平米(11坪)ですから、単純計算で5階建ての家が建てられることになります。

ところが、「絶対高さ制限」が適用される地域では、建物の高さは10メートル(または12メートル)を超えることができません。三階建てか四階建てが限度となるのです。

ここがポイント!

プロ・専門家の視点

上記のほかにも、前面道路や敷地境界との位置関係によっては「斜線制限」にかかってしまう場合や、自治体によっては「高度地区」や「日影規制」の対象区域になっていることもあります。

これらの規制にかかると、三階部分を後退させるなどの措置が必要になる場合もありますから、緩和措置も含め、あらかじめ敷地条件を確認しておくようにしてください。

2-5-2.敷地内通路と代替進入口について

これまで三階建て住宅の敷地内には、災害時の避難通路として幅1.5メートル以上の敷地内通路を設けなければなりませんでした(建築基準法施行令第128条)。

しかし、法改正により2020年4月から、三階以下で延べ200平米以下の建築物については、幅0.9メートル以上の敷地内通路を設けることになりました。三階建て住宅に関しては、敷地内通路の幅が1.5メートルから0.9メートルに緩和された形になります。

ここがポイント!

プロ・専門家の視点

高さ31メートル以下の部分にある三階以上の階には非常用進入口が必要です(建築基準法施行令第126条の6)。住宅においても例外ではありません。ただし、消防活動のための代替進入口を設置することで、非常用進入口の設置は免除されます。

“木造でも三階建て住宅は建てられる?”

住宅密集地にある築年数の古い三階建て住宅は、鉄骨や鉄筋コンクリートで建てられたものばかりです。そのため、三階建て住宅は木造では建築できないと思っている方もいるかもしれません。

実際、準防火地域で木造三階建てを建てられるようになったのは1987年の建築基準法改正以降のことです。

その後、2000年6月の改正で木造での耐火構造や木質材料の不燃材料が認定を受けられるようになり、2004年に木造枠組壁工法(ツーバイフォー工法)が、2006年には木造軸組工法が耐火構造に認定され、防火地域でも三階建ての木造住宅を建てられるようになりました。

木造の三階建て住宅を検討している方は、「おすすめ木造ハウスメーカー15社!各社の特徴を整理し、理想の注文住宅をつくろう」の記事も参考にしてみてください。

以上が、三階建て住宅を検討するうえで押さえておきたいデメリットや注意点です。

3.三階建て住宅の工事費用・価格が高い3つの理由

「三階建て住宅は費用が高くなる」といわれることがあります。理由は主に以下の3点です。

- 建材・構造によるコストアップ

- 三階建ては「構造計算」が必須

- 地盤調査・改良費用が高額になる

費用の目安も含め、以下より詳しくご説明します。

3-1.建材・構造によるコストアップ

お伝えしたとおり、現代では防火地域や準防火地域であっても木造三階建て住宅の建築が認められています。

しかし、木造で三階建て住宅を建てる場合、建材に不燃材を使用することで、建築コストが1~2割程度アップします。

これが、三階建て住宅でコストアップする最大の要因といえるでしょう。

では、構造を木造ではなく、鉄骨造や鉄筋コンクリート造にすると、どうなるでしょう。

【建築工事費】

鉄骨造…木造よりも1割ほど割高になる

鉄筋コンクリート造…木造よりも2割ほど割高になる

上記のように、建築工事費が木造よりも上がってしまいます。

どの構造にもメリット・デメリットはあるので、各構造の特徴をしっかり把握し、自分に合うものを選ぶようにしましょう。

3-2.三階建ては「構造計算」が必須

構造計算とは、建築物の設計の際、自重や積載荷重、風圧、積雪、地震といった外部からの力に対して建物が安全であることを検討するための計算です。

木造三階建て住宅を選ぶ場合は、確認申請書に構造計算書を添付しなくてはいけません。

さらに、軒高9メートル、または高さ最高13メートルを超える建築物については、安全上必要な技術的基準に適合していることの適合判定が必要です(建築基準法第20条第1項2号)。

- 構造計算の費用20万円程度

- 適合性判定業務手数料10万~20万円程度

3-3.地盤調査・改良費用が高額になる

確認申請書に添付する構造計算書の作成にあたっては、あらかじめ地盤調査を実施しなければなりません。

一般的な二階建て住宅の場合、「スウェーデン式サウンディング試験」という方法で地盤調査を行いますが、三階建て住宅の場合、自治体から少し割高な「ボーリング標準貫入試験」を要求される場合があります。

- 「スウェーデン式サウンディング試験」10万円前後

- 「ボーリング標準貫入試験」20万~30万円

また、地盤改良が必要な際、三階建て住宅は自重が重くなるぶん地盤改良費が割高になる可能性もあります。

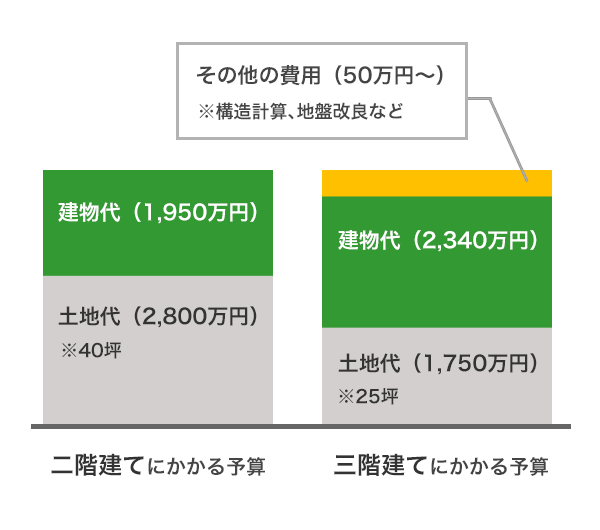

“三階建て住宅が必ずしも割高になるとは限らない”

上記のほか、三階建て住宅は「足場の費用が高くなる」「工期が延びる」といった理由で工事費が若干高くなることがありますが、三階建て住宅が必ずしも割高になるとは限りません。

例えば、都市部において30坪程度の家を建てた場合、以下のような予算イメージになります。

例えば、基礎と屋根の面積が大きくなりがちな平屋に比べ、三階建て住宅は基礎と屋根にかかるコストを抑えることができます。

三階建て住宅も建て方を工夫すれば、二階建て住宅と同程度に予算を抑えることができるので、ハウスメーカーの営業担当者に予算を相談しながら前向きに検討してみてくださいね。

「HOME4U 家づくりのとびら」なら予算や資金計画についても相談できるので、ぜひ一度ご相談ください。

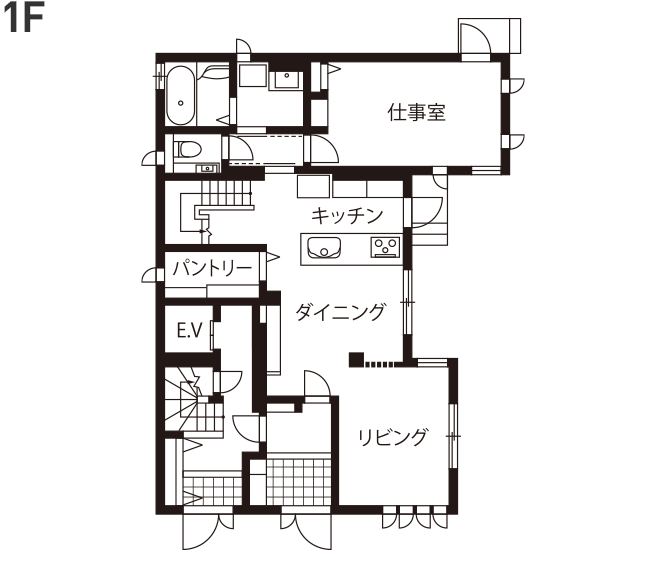

4.三階建て一軒家の代表的な間取り3選

それでは、三階建てで注文住宅を建てるとしたら、どのような間取りになるのでしょうか。代表的な間取りをいくつかご紹介します。

それでは、三階建てで注文住宅を建てるとしたら、どのような間取りになるのでしょうか。代表的な間取りをいくつかご紹介します。

4-1.ビルトインガレージのある間取り

ビルトインガレージは、駐車場以外にもアウトドアスペースとしてさまざまな用途に利用できます。床面積から除外できるため、容積率の小さい住居系地域で活用したい間取りです。

居住部分が二階以上にあるため水害にも強いとされています。

ビルトインガレージのコストの目安は、自家用車1台分で200万円程度と考えておいてください。

以下の記事では、三階建て以外のビルトインガレージの間取りも画像付きで紹介しています。

ぜひ参考にしてみてください。

▶【ビルトインガレージ】のある三階建ての間取りプランを比較する(無料)

4-2.ルーフバルコニー付きの間取り

三階建てのメリットを最大限に享受するためには、屋上をルーフバルコニーとするのがおすすめです。まわりの視線を気にすることなく、日常的にアウトドアを満喫できます。三階にLDKを配置すれば、天気のよい日にはルーフバルコニーでお茶や食事も楽しめます。

▶【ルーフバルコニー】のある三階建ての間取りプランを比較する(無料)

4-3.二世帯住宅の間取り

三階建ての二世帯住宅というと、一階を親世帯、二階・三階を子世帯が使用するのが一般的です。

ほかにも、二階にリビングを設置し、二世帯共有としてもいいですし、プライバシーを重視するのであれば、子世帯用の屋外階段と二階玄関を設置して、一階部分と完全に分離してもよいでしょう。

以下の記事では、二世帯住宅の種類や費用について解説しているので、二世帯住宅を検討している方はチェックしてみてください。

以上が、三階建て一軒家の間取り例ですが、すべてのハウスメーカーが三階建てもしくは上記のような要望をかなえてくれるわけではありません。

「HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービス」など無料のサービスを活用して、時間を無駄にすることなく、ハウスメーカーを絞り込みましょう。

最大5社にプラン作成依頼が可能!

【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で

注文住宅を契約・着工された方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

5.三階建ての一戸建てを建てるのにおすすめの無料サービス

どのような家を建てるにしろ、家づくりで一番重要なのは、ハウスメーカー選びといっても過言ではありません!

後悔しないハウスメーカー選びのためには、三階建て住宅の建築実績が豊富で、提案力の高いハウスメーカーを数あるハウスメーカーの中から比較・検討を繰り返し、選び抜く必要があります。

まとめ

三階建て住宅には、平屋や二階建て住宅では得られない魅力やメリットがたくさんあります。

「割高になる」といわれがちな建築費についても、実は二階建ての家とさほど大きな違いがあるわけではありません。

土地の取得費用も含めて考えると、総費用としては安く抑えることもできます。

間取りを考える際には、動線や採光・風通し、空調計画など注意したいポイントをしっかり押さえ、工夫とアイデアをこらした三階建て住宅を計画してください。

この記事のポイント まとめ

三階建て住宅にするかどうか判断するには、メリット・デメリットを押さえておくとよいです。

例えば、狭小地でも十分な床面積を確保できる点はメリットですし、階段の昇り降りが負担になる点はデメリットと言えます。

詳しくは「1.三階建て住宅のメリット」「2.三階建て住宅のデメリット・注意点」で解説しています。

三階建て住宅に限らず、間取りで失敗しないためには、さまざまな間取り例を見て参考にするとよいです。

三階建てなら、ビルトインガレージやルーフバルコニー付きといった間取りや、二世帯住宅なども広さにゆとりをもって考えられるでしょう。

「4.三階建て一軒家の代表的な間取りプラン」では、画像付きで間取り例をご紹介しています。

築年数の古い三階建て住宅は、鉄骨や鉄筋コンクリートで建てられたものばかりなので、木造では三階建て住宅が不可能だと思っている方は多いようです。

詳しくは「2-5.建築基準法の規制に注意が必要」をご覧ください。

無料サポートサービスのご紹介

あなたの家づくりの検討状況や検討の進め方にあわせて、ご活用ください!

実際の建築プランを複数みて、

比較・検討したい

複数のハウスメーカーの建築プランが、かんたんな入力だけで、無料でもらえる「プラン作成サービス」がおすすめ!

▷【無料】プラン作成依頼はこちら

費用や、ハウスメーカー選びの

コツを詳しく直接聞きたい

ハウスメーカー出身のアドバイザーに自宅から簡単に相談できる「無料オンライン相談サービス」がおすすめ!

▷【無料】オンライン相談はこちら