家を売るのは難しい。そう考えていませんか?

- 「何から始めればいいか分からない」

- 「どのように進んでいくのか分からない」

- 「誰に相談すればいいか分からない」

- 「相談すべき不動産会社の良し悪しが分からない」

- 「法律や税金が難しくて分からない」

そして、「何が分からないのか、分からない」

不動産会社に頼めば、全く知識が無くても家の売却はできます。

ですが、分からないままでは不安が残りますし、時間やお金で損をするリスクは高まります。

この記事の目的は、初めて家を売る方の「分からない」を解決し、「後悔を残させない」事です。

必要な事だけを、分かりやすく解説し、不安なく行動を始められるようサポートいたします。

専門書のような深さの解説はしません。より詳しさを求める方は、適宜案内する関連記事をご覧ください。

希望にあう不動産会社をみつける

60秒入力

Contents

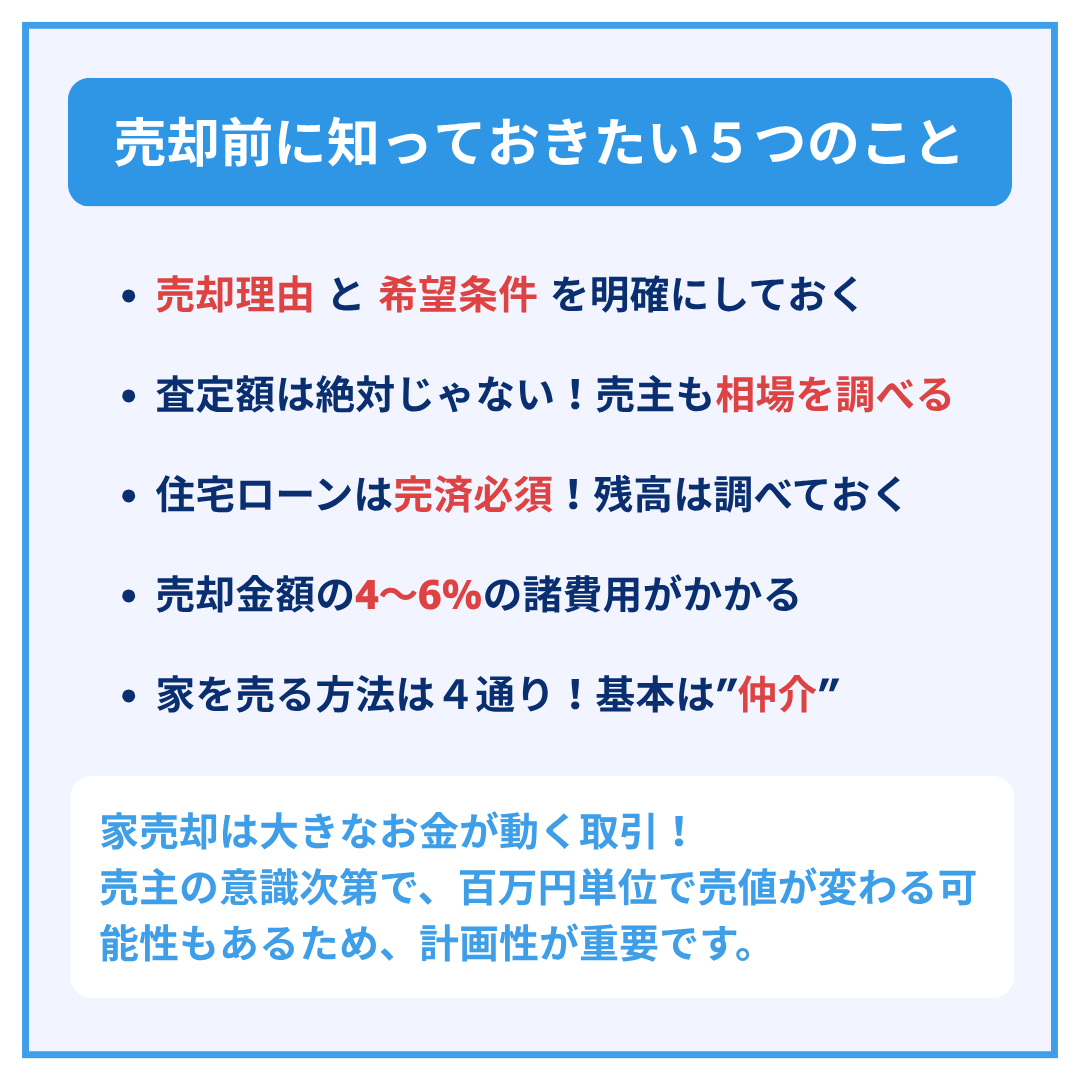

1.【準備編】家を売る前に知っておくべき5つのこと

家を売ると決めたら、焦って行動する前に、まずはしっかりと準備を整えることが成功への鍵です。

この章では、売却活動を始める前に必ず押さえておきたい7つの重要なポイントを紹介していきます。

上記の内容をすでに知っている方は、2章へお進みください。

1-1.あなたの「売却理由」と「希望条件」を明確に

家の売却を成功させるための最初のステップは、「売却理由」と「希望条件」を明確にすることです。

これにより売却戦略の軸が決まり、不動産会社とのコミュニケーションもスムーズになります。

「住み替え」「離婚」「相続」などの大まかな理由から、売却に踏み切った心情を整理しておくことで、売却希望条件が考えやすくなります。

次に、以下のような売却の希望について考え、何に重きをおくのかを明確にしましょう。

- 売却価格:高く売れるに越した事はありませんが、価格を最優先にすれば売却期間が長期化する可能性があります。

- 売却期間:転勤や新居契約の都合で期限が決まっている場合は売却期間を優先すべきですが、価格面の譲歩が必要になることもあります。

- 手間:売却知識ゼロでも不動産会社に任せれば売却できますが、どんな売却結果になっても満足できるでしょうか。どんなスタンスで売却に取り組むかをイメージしておきましょう。

1-2.家の売却相場を自分で調べてみよう

「不動産会社に査定を依頼する前に、自分で相場を全く調べない」のは、とても危険です。

自分の家がいくらくらいで売れそうか、おおよその見当もつかないまま不動産会社の査定を受けると、提示された査定額が高いのか安いのかを客観的に判断できず、結果として不利な条件で売却を進めてしまうリスクがあります。

そうした事態を避けるためにも、まずはご自身で情報収集し、大まかな相場感を掴んでおくことが非常に重要です。

家の売却相場は、国土交通省の不動産情報ライブラリなどで調べられます。

不動産会社に訪問査定を依頼する場合、調査日まで時間があるのでその間に調べておきましょう。

売却相場の調べ方については、【2025年版】家の売却相場はいくら?築年数・購入価格から調べる方法をご覧ください。

1-3.住宅ローンの残高を確認

住宅ローンの支払い中の家を売却する場合は、売却金額を決済した後に、住宅ローンを完済しなければいけません。

住宅ローンを完済し所定の手続きをしないと、家の抵当権(家を担保にするため金融機関が設定した権利)を抹消できないためです。

そのため、査定額よりも住宅ローン残高が上回り、自己資金を合わせても完済ができない場合は売却できません。

この場合、住み替えの場合は「住み替えローンの利用」、住宅ローン滞納中の場合は「任意売却」という方法で売却が可能です。

1-4.家を売るためには費用・税金がかかる

家を売却する際には、売却代金がそのまま手元に残るわけではなく、様々な費用や税金がかかることを理解しておく必要があります。

前項でも解説した様に、売却のためには住宅ローン完済が必要ですので、費用まで考慮して計画することが重要です。

売却でかかる費用と税金の目安は、売却金額の4~6%です。

査定額の6%の費用がかかると想定しておけば、安心です。

これら諸費用の紹介は長くなるので、詳しく知りたい方は3章をご覧ください。

1-5.家を売る主な方法:仲介・買取・リースバック・個人売買

家の売却方法は一つではありません。

以下の様に4つの売り方がありますが、特別な事情がない限り、多くの方が「仲介」を検討します。

| 仲介 | 不動産会社が仲介会社となり、買主の募集から契約の仲立ちを行う。 市場価格で売れる可能性が高いが、売却完了まで3~6カ月かかり、仲介手数料も必要。 |

|---|---|

| 買取 | 不動産会社が直接購入。 最短数週間で現金化でき、手数料不要が一般的だが、売値は市場の7〜8割程度に下がる。 |

| リースバック | 不動産会社が購入した後、賃貸物件として契約しなおす方法。 自宅に住み続けられるが、売値は「買取」と同程度の価格に下がる。 |

| 個人売買 | 仲介手数料がかからず費用を抑えられるが、買主探し・契約・登記などを全て自力で行う必要があり、トラブルリスクが高い。 宅地建物取引士資格を持つ知人に売却する場合などはおすすめ。 |

この記事は、仲介を前提にした家売却について解説しています。

また、「家売却」や「家を売る」といった言葉で検索されている場合、表示される記事のほとんどが仲介を前提とした解説であることにもご注意ください。

2.家を売る手順と期間

査定依頼から引き渡しまでおよそ6か月。まずは大枠だけつかみましょう。

家売却の全ステップ

合計目安期間:約3ヶ月〜6ヶ月

【プロの視点】売却期間は余裕をもって計画することが大切!

売却にかかる期間は、「3.売却活動・内覧」のスムーズに左右されます。

購入希望者が順調に集まり、内覧でも好印象を得られれば、1カ月程度で成約する可能性もありますが、その逆もしかり6カ月~1年もの期間を要する場合もあります。

本記事1章では、そもそもの売却の基本について解説しました。

本章ではより実践的に、売却の流れになぞって、その時々のポイントを解説します。

上表だけで十分な理解をされた方は、3章へお進みください。

2-1.家の査定依頼

不動産会社に家の査定を依頼しましょう。

不動産会社が行う査定には、簡易的な机上査定と、訪問調査を行い精度を高める訪問査定の2つがあります。

おすすめは、5~6社に机上査定を依頼して結果を待ち、3社程度に絞ってから訪問査定を依頼する流れです。

より信用できる査定額と、信頼できる不動産会社を見つけましょう。

複数社に査定依頼する際は、NTTデータ・ウィズの不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)をご活用ください。

一度の入力で最大6社の不動産会社にまとめて査定依頼ができるので、スムーズに査定を比較できます。

2-2.不動産会社と媒介契約

媒介契約とは、不動産会社に売却の仲介を依頼するために必要な契約です。

契約方法には「一般媒介契約」「専属媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があるので、査定比較をしている間に、どれがいいか決めておきましょう。

基本的には、一社とだけ契約する「専属」とつく媒介契約の方が、積極的な売却活動を期待できます。

その反面、不動産会社選び次第で、売却の行方が大きく左右されます。

また、一般・専任媒介契約は自己発見取引(自分で見つけた買主に、不動産会社を通さず売却すること)が可能ですが、専属専任媒介契約だけは自己発見取引禁止です。

「募集をかければ売れるような人気物件であれば一般媒介、その他の場合は専任系媒介」という考えをベースにしておくと選び安くなるかと思います。

2-3.売却活動・内覧

不動産会社と契約したら、いよいよ家を売る本番、売却活動が始まります。

査定額を参考に、売り出し価格を決めましょう。

不動産会社が物件を店頭やチラシ、WEBサイトなどで宣伝し、購入希望者を探します。

購入希望者が出てきたら、実際の家を見に来る内覧が行われます。新居への引っ越しがまだの場合、住んでいる家に来てもらうことになるので、必要に応じて清掃、ハウスクリーニングや修繕などを行っておくとよいでしょう。

内覧時は不在にして不動産会社に任せることも可能ですが、できれば買主になるかもしれない購入希望者と会っておき、お互いを知っておくことをおすすめします。

2-4.価格交渉

家の売却では、売り出し価格通りに売れないことも少なくありません。

購入希望者募集のための値下げ以外にも、購入希望者からの価格交渉だってあります。

価格交渉は、買付の申し込みが行われる段階で、不動産会社を通して行われるのが一般的です。

交渉が行われることを前提として、「売り出し価格を高めに設定」「値下げ額を決めておく」などの対策を講じておきましょう。

2-5.売買契約・手付金受領

交渉の末、購入が決定したら、買主と売買契約を結びます。

売買契約時は、買主から手付金を受領し、売主は不動産会社に仲介手数料を支払います。

- 手付金:契約成立の保証、契約解除の担保として機能するお金。売却金額の5~10%が相場

- 仲介手数料:契約成立時点で発生する不動産会社への報酬。売買契約時と引き渡し時に半金ずつ支払うのが慣例。売却金額の3%が目安。

手付金は、売主都合の契約解除や住宅ローン特約での契約解除の場合、買主に全額返金する必要があります。

こうした万が一の事を考え、手付金は引き渡し完了時まで残しておきましょう。

なお、売主都合で契約解除する場合は、手付金の倍額(倍返し)を支払う必要があります。

買主は、手付金を放棄することで契約解除できるのが原則です。

2-6.決済・引き渡し

引っ越しが住んでいない方は、引き渡しまでに確実に引っ越しできるよう余裕をもって進めていきましょう。

残代金(売却金額から手付金を引いた額)の決済と引き渡しは同日中に行うのが一般的です。

買主が住宅ローンを利用する場合は、融資を受ける金融機関で、売主・買主側の不動産会社立ち会いのもと手続きを進めていきます。

残代金決済の後、司法書士による所有権移転登記が行われますが、これにかかる司法書士報酬は買主が負担するケースがほとんどです。

なお、売主が決済時に住宅ローン残債を完済し、抵当権抹消登記を行う場合の費用負担者は売主です。

確定申告が必要って本当?

家を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合は、自分で所得税の確定申告を行い、納税しなければいけません。

不動産の所得は分離課税であるため、年末調整がある会社員の方も同様です。

譲渡所得は売却金額とは違います。

譲渡所得は、売却金額から、物件購入時にかかった費用(建物価格からは減価償却費相当額を差し引く)と、売却のためにかかった費用を差し引いた金額です。

税金について難しく感じる方も多いかと思いますので、売却活動をしながらゆっくり理解していきましょう。

税金については3章で詳しく解説します。

3.家を売るときにかかる費用と税金

家の売却には、費用・税金がかかります。

| 費用名 | 目安金額 | |

|---|---|---|

| 仲介手数料 | 取引額の3%+6万円(速算式)+消費税 | |

| 必要書類取得費 | 役所書類:300〜450円/1通 | |

| 住宅ローン繰り上げ返済手数料 | 1万円~5万円程度 | |

| ハウスクリーニング代 | 水回りを中心に10万円程度 | |

| 測量費用 | 現況測量 | 35万円~45万円 |

| 確定測量 | 60万円~80万円 | |

| 解体費用 | 規模や構造で変動 | |

| 専門家報酬 | 1~3万円+調査費 | |

| 税目 | 目安金額 |

|---|---|

| 印紙税 | 1~3万円 |

| 登録免許税 | 1,000円/不動産1件 |

| 譲渡所得税・住民税 | 譲渡所得の14.21%~39.63% |

| 消費税 | 仲介手数料に10%(※2025年5月現在) |

この章では、特に高額になりやすい「仲介手数料」「譲渡所得税」について詳しく解説します。

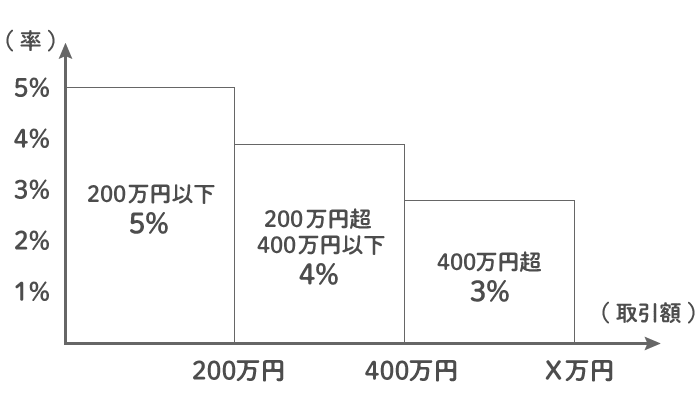

3-1.仲介手数料

仲介手数料は、売買契約を締結した時点で不動産会社に対して発生する費用です。

仲介手数料は、宅地建物取引業法により売却金額に応じた上限額が決められているため、上限額以下の金額となります。

上限額は次の図の様に、200万円以下の部分に5%、200万円超~400万円以下の部分に4%、400万円超の部分に3%をかけて求めます。

400万円の場合は、400万円以下の部分に関する可変的な計算を加味して、次の計算式で求められます。

売却金額 × 3% + 6万円(+消費税)

仲介手数料上限額早見表

| 売買価格 | 仲介手数料(税10%込み) |

|---|---|

| 200万円 | 11万円(10万円+消費税)※ |

| 400万円 | 19.8万円(18万円+消費税)※ |

| 500万円 | 23.1万円(21万円+消費税)※ |

| 1,000万円 | 39.6万円(36万円+消費税) |

| 2,000万円 | 72.6万円(66万円+消費税) |

| 3,000万円 | 105.6万円(96万円+消費税) |

| 4,000万円 | 138.6万円(126万円+消費税) |

| 5,000万円 | 171.6万円(156万円+消費税) |

| 6,000万円 | 204.6万円(186万円+消費税) |

| 7,000万円 | 237.6万円(216万円+消費税) |

| 8,000万円 | 270.6万円(246万円+消費税) |

| 9,000万円 | 303.6万円(276万円+消費税) |

| 1億円 | 336.6万円(306万円+消費税) |

※低廉空き家の特例あり。詳しくは「国税庁:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」をご覧ください。

3-2.譲渡所得税

この記事では、譲渡所得(売却益)にかかる所得税と住民税をまとめて、譲渡所得税と呼んでいます。

譲渡所得税という税目は無いのでご注意ください。

譲渡所得税率は、売却した年の1月1日時点の所有期間で異なります。

例えば、2025年4月に購入から満6年を迎える自宅でも、1月1日時点では所有期間5年以下に該当するので39.63%課税されます。

| 所得税 | 住民税 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 所有期間5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |

| 所有期間5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |

譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。後述の特例を適用するためにも確定申告が必要です。

以下は自宅の売却で使える特例制度です。

適用要件を満たす場合は、確定申告で申請することで譲渡所得税の負担を減らせます。

| 特例 | 概要 |

|---|---|

| 3,000万円特別控除の特例 | 自宅売却で生じた譲渡所得を3,000万円まで控除できる。 |

| 所有期間10年超の軽減税率 | 所有期間10年超の自宅売却で適用できる軽減税率。譲渡所得が6000万円以下の部分は、3000万円の特別控除後の譲渡所得に対して譲渡所得税率が14.21%になる。 |

| 買い換え特例 | 自宅買い替え時の売却で生じた譲渡所得税の支払いを将来に繰り延べられる特例。 |

4.家を売るために必要な書類

家を売るためには多くの書類が必要になります。

書類については不動産会社に教えてもらえますが、事前に把握し、可能な限り揃えておくとスムーズです。

| 本人確認書類 | 身分証明書(運転免許証など) |

|---|---|

| 実印および印鑑証明書(3カ月以内のもの) | |

| 住民票(3カ月以内のもの) | |

| 権利に関する書類 | 登記済権利証または登記識別情報 |

| 売買契約書または工事請負契約書 | |

| 重要事項説明書 | |

| 土地・建物に関する書類 | 境界確認書または土地測量図 |

| 確認済証または検査済証 | |

| 設計図書および工事記録書 | |

| 付属情報に関する書類 | 固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書 |

| 借入残高証明書 | |

| 各種報告書・証明書 | |

| 区分所有に関する書類 | 管理組合規約・使用細則 |

| 管理費・修繕積立金の明細書 | |

| 長期修繕計画表 | |

| 購入時のパンフレット |

5.【実践編】不動産会社選びと査定依頼の極意

家の売却が成功するかどうかは、パートナーとなる不動産会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。

信頼できる不動産会社を見つけ、適正な査定を受けるためのポイントを、この章で詳しく解説します。

5-1.信頼できる不動産会社の選び方

不動産会社は数多く存在し、それぞれに特徴や得意分野があります。

どの会社に依頼するかによって、売却価格や期間、そして売却活動全体の満足度が大きく変わってくる可能性があります。

後悔しないためにも、以下の基準を参考にして、慎重に不動産会社を選びましょう。

売却実績と得意分野の確認

まず、あなたの家と同じような物件(エリア、物件種別、価格帯など)の売却実績が豊富かどうかを確認しましょう。

不動産会社にも得意なエリアや物件種別があります。

例えば、マンション売却に強い会社、戸建てに強い会社、特定の地域に特化している会社などです。

実績は、その会社の販売力やノウハウを示す重要な指標となります。

地域情報への精通度

売却するエリアの市場動向、顧客層、地域の魅力や生活情報などを熟知しているかは非常に重要です。

地域に詳しい会社ほど、的確な価格設定や効果的な販売戦略を立てられる可能性が高まります。

査定額の根拠の明確さ

提示された査定額が高いか安いかだけでなく、なぜその金額になったのか、具体的なデータ(近隣の成約事例、現在の市場動向、物件の評価ポイントなど)に基づいて、分かりやすく論理的に説明してくれるかを確認しましょう。

根拠の曖昧な高い査定額には注意が必要です。

対応の迅速さと質

問い合わせへのレスポンスは早いか、説明は丁寧で分かりやすいか、こちらの質問に対して的確に答えてくれるかなど、担当者の対応の質も重要な判断基準です。

売却活動は数ヶ月に及ぶこともあるため、スムーズなコミュニケーションが取れる相手を選びたいものです。

アドバイス力と提案力

あなたの状況や希望(売却理由、希望価格、希望期間など)をしっかりとヒアリングし、それに基づいた最適な売却戦略や価格設定、内覧時の効果的な見せ方などを具体的に提案してくれるかどうかも見極めましょう。

担当者との相性

不動産売却は、担当者と二人三脚で進めていくものです。

担当者が親身になって相談に乗ってくれるか、信頼して任せられると感じるかといった、人間的な相性も非常に大切です。

「不動産仲介は担当者の個人の能力が大きく左右する仕事」とも言われるように、会社の規模や知名度だけでなく、実際に担当してくれる人を見極めることが重要です。

免許・行政処分歴の確認

不動産会社がきちんと宅地建物取引業の免許を受けて営業しているか、過去に行政処分(業務停止命令など)を受けていないかを、国土交通省の「ネガティブ情報等検索システム」などで確認しておくと安心です。

販売チャネルの多様性と活用度

自社のホームページや大手不動産ポータルサイトへの掲載はもちろん、チラシの配布、オープンハウスの開催、既存顧客への紹介など、どのような販売活動をどの程度の規模で行ってくれるのか、その販売チャネルの広さや質も確認しておきましょう。

大手と中小不動産会社の違い

大手不動産会社は、広範なネットワークや豊富な実績、ブランド力による安心感がありますが, 一方で担当者が画一的な対応になる場合や、手数料が高い傾向があることも。

対して、地域密着型の中小不動産会社は、地域情報に非常に詳しく、柔軟で小回りの利く対応が期待できる反面、広告力や販売網が大手に比べて弱い場合や、担当者のスキルにばらつきが見られることもあります。

一概にどちらが良いとは言えませんので、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、両者を比較して検討しましょう

5-2.複数社に査定を依頼するメリット

家の売却を考えた際、「絶対やってはいけないこと」の二つ目は、「査定を1社にしか依頼しない」ことです。

必ず、できれば3社以上の不動産会社に査定を依頼し、その結果を比較検討することが、より良い条件で売却するための重要なポイントとなります。

複数社に査定を依頼することには、以下のような大きなメリットがあります。

- 適正な売却価格の把握: 1社だけの査定では、その価格が本当に妥当なのか判断が難しい場合があります。

複数の会社から査定額とその根拠を聞くことで、ご自身の家の適正な市場価値をより客観的に把握できます。 - 販売戦略やサービスの比較: 各不動産会社は、それぞれ異なる販売戦略や顧客へのサービス(例えば、売却保証の有無、広告展開の方法、リフォーム提案など)を持っています。

これらを比較することで、ご自身の希望や物件に最も合った戦略を立ててくれる会社を見つけられます。 - 担当者の対応力や相性の比較: 実際に複数の担当者と話すことで、説明の分かりやすさ、提案力、親身さといった対応力や、ご自身との相性を見極められます。

信頼して任せられる担当者を見つけることは、安心して売却を進める上で非常に重要です。

ただし、提示された査定額の高さだけで不動産会社を選ぶのは危険です。

中には、媒介契約欲しさに意図的に高い査定額を提示してくる会社も存在します。

大切なのは、なぜその査定額になったのかという明確な根拠があり、かつ、あなたの物件を売るための信頼できる販売戦略を具体的に提示してくれる会社を選ぶことです。

複数の不動産会社に個別に連絡して査定を依頼するのは手間がかかりますが、最近では「不動産一括査定サイト」を利用すると、一度の物件情報入力で複数の会社にまとめて査定を依頼できるため、非常に便利です。

NTTデータ・ウィズの不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)なら、全国から厳選された2,500社を超える不動産会社の中から、最大6社にまとめて査定依頼ができます。

6.【売却活動編】高く・早く売るための戦略とコツ

媒介契約を不動産会社と結んだら、いよいよ本格的な売却活動のスタートです。

この章では、あなたの家を少しでも高く、そしてできるだけ早く売るために、買い手の心を掴む戦略と具体的なコツをご紹介します。

6-1.売り出し価格の決定方法

売却活動を始めるにあたって、まず決めなければならないのが「売り出し価格」です。

この価格設定は、売却の成否を左右する非常に重要な要素となります。

売り出し価格は、不動産会社から提示された査定価格をベースに、ご自身で事前に調べた相場情報や、ご自身の売却希望額、そして不動産会社の販売戦略に関する提案などを総合的に考慮して決定します。

売却かけられる時間が充分にある場合は、価格交渉を考慮して高い価格に設定する方法がおすすめです。

家売却では価格交渉が珍しくないので、その時点で値下げができれば、購入の後押しになります。

ただし、相場より高い物件は購入希望者が集まりにくいので、売却期間が長くなる可能性が高くなります。

6-2.効果的な販売活動とは

売り出し価格が決まったら、不動産会社はあなたの家を売るための販売活動を開始します。

不動産会社が行う主な販売活動には、以下のようなものがあります。

これらの活動を通じて、あなたの物件情報がより多くの購入希望者の目に触れるように努めます。

- 自社ホームページへの物件情報掲載

- 大手不動産ポータルサイトへの掲載

- レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録

- チラシや住宅情報誌への掲載・配布

- オープンハウスの開催

- 既存顧客への紹介

これらの販売活動は主に不動産会社が行いますが、売主として協力できることもあります。

例えば、広告に掲載される物件写真の質にこだわることは非常に重要です。

購入希望者が最初に物件情報に触れるのは、多くの場合、インターネット上の写真です。

室内をきれいに片付け、明るく魅力的に見える写真をプロのカメラマンに撮ってもらう(あるいは自分で工夫して撮影する)ことで、問い合わせの数や内覧希望者の数を増やす効果が期待できます。

不動産会社によっては、写真撮影のサポートやアドバイスも行っていますので、相談してみると良いでしょう。

6-3.内覧対応の準備と当日の心得

販売活動が始まると、購入希望者から内覧(物件見学)の申し込みが入るようになります。

内覧は、あなたの家を直接見てもらい、購入の意思決定をしてもらうための非常に重要な機会です。

第一印象が購入判断に大きく影響するため、万全の準備で臨みましょう。

- 徹底した掃除と片付け

- 明るさと換気の確保

- 臭い対策

- 不要な家具や荷物の整理・処分

リビングはもちろん、第一印象に関わる玄関や、強く印象に残りやすい水回りを入念に掃除しましょう。

「大切に使われている」と感じてもらえれば、より購入を意識してもらえます。

また、臭い対策も重要です。

毎日住んでいる家の臭気には鈍感になるので、不動産会社と相談しながら対策していくことをおすすめします。

- 基本は不動産会社に任せる

- 丁寧な挨拶と対応

- 質問への回答は正直かつ簡潔に

内覧に売主が立ち会うかどうかは難しいところです。

「不動産会社だけの方が気楽に内覧ができる」と考えてる方もいるためです。

そのため、基本的には不動産会社に任せるスタンスをとり、いつでも対応に参加して質問に回答できるように準備しておきましょう。

内覧は、あなたの家を「商品」として購入希望者に見てもらう大切な機会です。

常に買い手の立場に立ち、どのようにすれば物件の魅力が最大限に伝わるかを考え、不動産会社と協力しながら準備を進めましょう。

6-4.値下げ交渉への対応

売却活動を進めていると、購入希望者から値下げの交渉が入ることがあります。

これは不動産取引においては珍しいことではありません。

値下げ交渉にどのように対応するかは、売却の成否や手取り額に影響するため、事前に心構えと準備をしておくことが大切です。

特に、「値下げ交渉された場合に応じるのか」「いくらまで値下げできるのか」については、不動産会社に相談しながら明確にしておきましょう。

6-5.ホームインスペクションの活用

ホームインスペクション(住宅診断)とは、建築士などの専門家が、住宅の劣化状況や欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期などを客観的に診断することです。

近年、中古住宅の売買において、このホームインスペクションの活用が注目されています。

ホームインスペクションで物件の信頼度が高まると、以下のようなメリットが生まれます。

- 買主の安心感向上と信頼性の獲得

- 高値売却・早期売却の可能性

- 契約不適合責任リスクの低減

ホームインスペクションには5万円程度の費用がかかりますが、上記のようなメリットを考慮すると、特に築年数が古い物件や、買主に安心感を与えたい場合には、利用を検討する価値があると言えるでしょう。

実施の必要性についても不動産会社に相談することをおすすめします。

6-6.自己判断でのリフォーム・解体は慎重に

基本的に、自己判断でのリフォームや解体は推奨しません。

買主にとっては、「リフォームされた高い家を買う」よりも、「安い家を自分でリフォームする」方がメリットが大きいためです。

ただ、購入希望者の関心が全く集まらないような、酷く状態の悪い家ではリフォームや解体が必要なケースもあります。

この場合も、まずは不動産会社に相談しましょう。

地域の実情を理解している不動産会社であれば、リフォームや解体の必要性について、根拠をもって考えられるからです。

7.【契約・決済・引渡し編】トラブルを防ぐ最終チェック

購入希望者が見つかり、売却条件について合意に至れば、いよいよ売買契約の締結です。

この最終段階では、手続きを間違いなく行い、後のトラブルを防ぐことが何よりも重要になります。

契約から決済、そして物件の引渡しまでの流れと注意点をしっかりと確認しましょう。

7-1.購入申込みから売買契約締結までの流れを知る

2章では、売却完了までの流れを大まかに紹介しました。

ここでは、売買契約に焦点をあてて解説します。

ざっくりでも知っておくと、契約前の不安や緊張がやわらげられます。

購入を希望する人(買主候補)から、購入希望価格、支払い方法、手付金の額、契約希望日、引渡し希望時期などが記載された「購入申込書(または買付証明書)」が、不動産会社を通じて提示されます。これは、買主候補の購入意思を示すものです。

購入申込書の内容に基づき、売主と買主候補の間で、売買価格、引渡し時期、手付金の額、住宅ローンの利用に関する特約(融資特約)の有無など、具体的な契約条件について最終的な調整を行います。この交渉も、不動産会社が間に入って進めます。

売買契約を締結する前に、不動産会社の宅地建物取引士が、買主に対して物件に関する非常に重要な事項を詳しく説明します。これを「重要事項説明」といい、法律で義務付けられています。

重要事項説明を受け、買主が内容に納得したら、不動産会社が作成した「不動産売買契約書」の内容を、売主・買主双方が細部までしっかりと確認します。不明な点や疑問点があれば、必ずその場で質問し、全て納得した上で署名・捺印します。

売買契約締結の際に、買主から売主へ、売買代金の一部として手付金が支払われます。手付金の額は、売買価格の5%~10%が目安です。手付金は、契約が成立した証としての意味合いや、契約解除時の違約金としての性質も持ちます。

売買契約書は、契約日前に確認することも可能です。

不動産会社に相談をしながら、内容を十分に理解して署名・捺印しましょう。

7-2.売却後のトラブルに関わる契約不適合責任

売主は必ず契約不適合責任について知っておきましょう。

契約不適合責任とは、売却した物件が、売買契約の内容に適合しない場合(種類、品質、または数量に関して契約の内容と異なる場合)、売主が買主に対して負う責任のことです。

簡単にいうと、「契約の内容とは異なるものを売却したら、追完請求や損害賠償などに応じなさい」といった決まりです。

例えば、「雨漏りがあった」「シロアリ被害があった」「給排水管が故障していた」などが、よくある契約不適合の事例です。

買主が契約不適合に気づいた場合には、状況により以下4つの請求ができます。

- 追完請求(例:修理の要求)

- 代金減額請求(例:修理が難しい場合に、代金の減額を求める)

- 損害賠償請求(例:契約不適合によって損害を被った場合に、その賠償を求める)

- 契約解除(例:契約不適合が重大で、契約の目的を達成できない場合)

このため、家の欠陥などに気づいている場合は、査定の段階で不動産会社に伝えておくことが重要です。

相当に劣化が進んでいる家では、ホームインスペクションを行う事で、建物の欠陥に対する契約不適合を防げます。

7-3.決済と物件の引渡しの流れを知る

売買契約で定めた決済日(引渡し日)には、残代金の受領と物件の引渡しを行います。

この手続きは、通常、買主が住宅ローンを利用する金融機関の応接室などで行われることが多いです。

司法書士も同席し、登記手続きに必要な書類の確認などを行います。

決済と引渡しの流れを把握して、スムーズな取引を実現しましょう。

まず、司法書士が、売主・買主双方から登記に必要な書類(権利証または登記識別情報、印鑑証明書、住民票など)が全て揃っているか、内容に不備がないかなどを最終確認します。

買主から売主へ、売買代金から既に受領している手付金を差し引いた残りの金額(残代金)が支払われます。通常は、買主の口座から売主の口座へ銀行振込で行われます。住宅ローンを利用する買主の場合は、このタイミングで金融機関からの融資が実行されます。

売主は、不動産会社への仲介手数料の残額や、司法書士への登記費用の支払い(抵当権抹消を行う場合)などを行います。また、固定資産税や都市計画税などについて、引渡し日を基準にして日割り計算し、売主と買主の間で清算します。

残代金の着金が確認できたら、売主は買主へ物件の鍵を引き渡します。これをもって、物件の占有が買主へ移転したことになります。

鍵の引渡しと同時に、司法書士が法務局へ所有権移転登記(売主から買主へ名義変更する手続き)と、売主の住宅ローンが残っていた場合は抵当権抹消登記の申請手続きを行います。これにより、法的に物件の所有者が買主に変わります。

物件の引渡しまでには、引っ越しを完全に済ませ、電気・ガス・水道といった公共料金の解約手続きや精算も済ませておきましょう。

7-4.売却の翌年は確定申告

家を売却して譲渡所得(利益)が出た場合には、売却した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署へ確定申告を行い、納税する必要があります。

譲渡所得がマイナスになった場合や、税金の特例を利用して納税額がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるためには確定申告が必要です。

最近では、確定申告書の作成、申告手続きをオンラインでできるようになりました。

詳しくは『不動産売却の確定申告をe-Taxで行うための準備と手順』をご覧ください。

8.【状況別】こんな時どうする?ケース別売却ガイド

家の売却は、売主様それぞれの状況によって、進め方や注意すべき点が異なります。

この章では、よくあるケース別に、売却を進める上でのポイントやアドバイスをご紹介します。

ご自身の状況に近いケースを参考にしてください。

8-1.住宅ローン返済中の家を売る

住宅ローンが残っている家を売却する場合の最大のポイントは、売却代金でローンを完済できるかどうかです。

原則として、売却と同時にローンを完済し、金融機関が設定している抵当権を抹消する必要があります。

ローン残高が売却価格を上回る「オーバーローン」状態の場合は、自己資金で不足分を補填するか、住み替えローンなどを利用して新たなローンに組み込む、あるいは金融機関の同意を得て「任意売却」という手続きを取るなどの対策が必要になります。

まずは正確なローン残高を確認し、不動産会社や金融機関に早めに相談しましょう。

8-2.古い家・築古物件を売る

築年数がかなり経過した古い家や築古物件を売却する場合、いくつかの選択肢が考えられます。

現状のまま売る、リフォームやリノベーションをしてから売る、建物を解体して更地として売る、あるいは古民家としての価値をアピールして売るなどです。

どの方法が最適かは、物件の状態、立地、周辺の市場動向、そして売主様の希望によって異なります。

リフォームや解体には費用がかかるため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

また、古い物件の場合は、契約不適合責任に関する取り決め(例えば、責任を免除する特約など)についても、買主との間で明確にしておくことが重要です。

不動産会社とよく相談し、最適な売却戦略を立てましょう。

8-3.空き家を売る

「相続したが誰も住んでいない」「転勤で長期間留守にしている」など、空き家を売却するケースも増えています。

空き家を所有し続けると、固定資産税や都市計画税がかかり続けるだけでなく、建物の劣化が進んだり、管理の手間や費用が発生したりします。

特に、適切に管理されていない空き家は「特定空家」に指定され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなったり、行政から改善指導や勧告を受けたりする可能性もあります。

売却方法としては、通常の仲介や買取のほか、自治体が運営する「空き家バンク」に登録して買主を探すという選択肢もあります。

遠方に住んでいて現地での対応が難しい場合は、不動産会社に管理を委託しながら売却活動を進めることも検討しましょう。

8-4.相続した家を売る

親などから家を相続した場合、まず必要になるのが相続登記(不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続き)です。

これが完了していないと売却できません。

複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議を行い、誰がどの割合で相続するのか、あるいは代表者が売却して金銭で分けるのかなどを決定し、相続人全員の同意を得る必要があります。

また、被相続人がその不動産を購入した際の契約書などが見当たらず「取得費」が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなす概算取得費で譲渡所得を計算することになりますが、税負担が重くなる可能性があります。

相続した不動産を一定期間内に売却した場合に利用できる税金の特例(相続税の取得費加算の特例など)もありますので、税理士などの専門家への相談も検討しましょう。

8-5.離婚で家を売る(財産分与)

離婚に伴って家を売却する場合、その家が夫婦の協力によって築き上げられた共有財産であれば、財産分与の対象となります。

家の名義が夫または妻のどちらか一方になっていても、通常は財産分与の対象と考えられます。

売却して得たお金を夫婦で分けるのが一般的ですが、その分配割合や売却の進め方について、夫婦間でしっかりと話し合い、合意形成することが最も重要です。

住宅ローンが残っている場合は、その残債をどうするのかも決めなければなりません。

感情的な対立が生じやすい状況でもあるため、弁護士などの専門家を間に入れて話し合いを進めることも有効な手段です。

8-6.住み替えで家を売る(買い替え)

現在の家を売却して新しい家に住み替える場合、大きな課題となるのが「売却」と「購入」のタイミングです。

売却を先に行う「売り先行」と、購入を先に行う「買い先行」の2つの進め方があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

「売り先行」は、売却価格が確定してから購入物件を探せるため資金計画が立てやすい反面、売却後に仮住まいが必要になる可能性があります。

一方、「買い先行」は、気に入った物件を先に確保できるメリットがありますが、現在の家が希望通りに売れないと資金繰りに窮するリスクがあります。

どちらが良いかは、資金状況や希望する物件の状況によって異なります。

売却と購入をスムーズに進めるためには、不動産会社と緊密に連携し、つなぎローンや買い替えローン(ダブルローン)の利用も視野に入れながら、慎重な資金計画とスケジュール管理が不可欠です。

8-7.他人名義・共有名義の不動産を売る

原則として、不動産を売却できるのはその不動産の所有者(登記名義人)のみです。

したがって、他人名義の不動産を勝手に売却することはできません。

もし売却を検討しているのであれば、まずは所有者本人と話し合い、同意を得る必要があります。

また、不動産が複数の人で共有されている「共有名義」の場合は、売却するためには共有者全員の同意と協力が原則として必要になります。

共有名義の不動産の売却は、権利関係が複雑になりやすく、手続きも煩雑になることが多いため、司法書士や弁護士といった法律の専門家に早めに相談し、適切な進め方についてアドバイスを受けることを強くおすすめします。

9.【心構え編】ストレスを減らし、後悔しない売却のために

家の売却は、手続きの複雑さや取引金額の大きさから、多くの方にとって大きなストレスを伴うイベントです。

この章では、少しでも心穏やかに、そして後悔なく売却プロセスを進めるための心構えと、避けるべき失敗についてお伝えします。

9-1.家を売る大変さとストレス軽減法

家の売却が大変だと感じる主な理由には、専門知識の不足、将来への不安、多額のお金が動くことへのプレッシャー、不動産会社や買主とのコミュニケーション、内覧準備の手間などが挙げられます。

これらのストレスを少しでも軽減するためには、以下のようなことを心がけると良いでしょう。

- スケジュールに余裕を持つ

- 信頼できる不動産会社の担当者を見つける

- 情報収集はしっかりと、でも抱え込まない

- 交渉事は専門家に任せる

- 家族とよく話し合う

- 定期的なリフレッシュを心がける

何より大切なのは、信頼できる不動産会社を見つけることです。

悩み抱え込まずに、気楽に相談できる担当者に巡り合えると、売却をストレスなく、また後悔なく進め安くなります。

9-2.やってはいけないこと・避けるべき失敗

これまでの章でもいくつか触れてきましたが、家の売却で後悔しないために、特に注意すべき「やってはいけないこと」や「避けるべき失敗」を改めてまとめます。

これらのポイントを意識することで、よりスムーズで満足のいく売却に繋がるはずです。

- 査定前に自分で相場を全く調べない

- 査定を1社にしか依頼しない

- 査定額の高さだけで不動産会社を選ぶ

- 買取と仲介の違いをよく理解せずに選んでしまう

- 売却にかかる費用や税金について事前に調べない

- 不動産会社の「囲い込み」に注意する

- 売却前に自己判断で高額なリフォームをしてしまう

- 物件の欠陥(デメリット)を隠して売る

- 買主から受け取った手付金をすぐに使ってしまう

前半は主に、不動産会社選びで失敗しないためのポイントです。

相場を理解して、査定額を比較し、根拠と誠実さを持った不動産会社を探しましょう。

また、不動産会社に任せきりになってはいけません。

売主自身も売却について、必要最低限の知識を持っておくことで、トラブルを回避して、後悔を残さない売却ができます。

まとめ: 納得のいく不動産売却を実現するために

「家を売る」という大きなイベントを成功させるためには、徹底した準備、慎重な不動産会社選び、そして市場の正しい理解が不可欠です。

これらは、売却活動の各段階において常に意識しておくべき重要な要素と言えるでしょう。

この記事では、家の売却を考え始めてから、実際に引渡しを終え、確定申告を行うまでの流れ、その間に必要となる知識や注意点、そして少しでも有利に進めるためのコツなどを網羅的に解説してきました。

しかし、最も大切なのは、これらの情報を参考にしながらも、あなた自身が納得し、主体的に売却活動を進めていくことです。

不動産会社はあくまでサポート役であり、最終的な意思決定はあなた自身が行うものです。

家の売却は、時に大きな不安やストレスを伴うかもしれませんが、正しい知識を身につけ、信頼できるパートナーを見つけることができれば、きっと「売ってよかった」と思える、満足のいく結果に繋がるはずです。

この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、納得のいく不動産売却を実現するための一助となれば幸いです。

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)