築浅の家に比べて、古い家であるほど売れにくく、『家の状態』や『需要』に合わせた適切な売り方を考える必要があります。

この記事では、まず、古い家を売る7つの方法を解説しています。

状況に応じて様々な売り方があることを知り、信頼できる不動産会社を見つけて売却を成功させましょう。

家の売却について基礎から詳しく知りたい方は『家を売る方法|初めてでも損をしない売却手順、注意点、損しないポイントを徹底解説!』も併せてご覧ください。

1.古い家を売る7通りの方法

家を売るには、不動産のプロでもない場合、不動産会社を通して売却するのが一般的です。

そのため、家の売り方を大きく分けると、『不動産会社を介して第三者に売却する”仲介“』と『不動産会社に直接売る”買取“』の2つになります。

このうち、仲介はより高く売りやすい売却方法です。

古い家においては売るための工夫も必要なので、細かく分けると以下7通りの売り方があります。

1-1.古家付き土地として売る

木造一戸建てであれば、築20年を超えると、建物の価値がほとんどなくなります。

建物に価値がない家は、『中古住宅』としてではなく『古家付き土地』として売却できます。

文字通り、「土地に古家が付いている」という状態で、買主は購入後、解体やリフォームなど自由な選択ができます

最近は「古い家を安く買って、自分ごのみにDIY・リフォームをしたい」といった需要もありますので、まずは解体などせずにそのまま売却してみることをおすすめします。

ポイント

基本的に、まずは家に手を加えず売りだすことをお勧めしています。

それでも売れる見込みがない場合に、他の売り方を試すようにすれば、売却に無駄な費用をかけにくくなります。

ただ一方で、まったく需要がない物件の場合は、売却が長期化する可能性もあります。

古い家では、売却に1~2年かかるケースもあるため、売却にどれだけの時間を費やせるが、売り方を決める一つの基準となります。

1-2.取り壊してから売る

現状のまま手を加えずに売却できればいいですが、その方法では中々買い手が見つからない場合もあります。

特に人が住みにくい程に老朽化した家は、建物を取り壊し、更地の状態で売る選択肢も考えましょう。

更地にすることで、駐車場や太陽光発電など、土地活用の幅が広がり、購入希望者が増える可能性があります。

ただし、解体し建物がなくなることで、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、固定資産税が高まる場合があります。

土地のみで売却する場合は、その方法で早く売却できる見込みがあるかを、信頼できる不動産会社と相談しながら決めましょう。

ポイント

解体費用は高額なため、売却前に十分な手持ち資金が必要になります。

家の解体費用は構造事に大きく異なり、木造一戸建ての場合は坪単価3~5万円となります。(例えば、50坪・木造の場合は150万円~250万円)

前述の通り、タイミングによっては固定資産税が高まる可能性もあるため、本当に更地にした方が売れやすいのかを見極めることが重要です。そのためには、地域の需要を理解した、信頼できる不動産会社を見つける必要があります。

1-3.リフォームをしてから売る

取り壊す程ではない古い家では、リフォームをする選択肢も考えられます。

中には、リフォームをすることで、リフォーム費用を上回るほどの好条件で売却できるケースもあります。

ただ、DIYやリノベーションの流行によって、「古い家を安く買う」ニーズが生まれています。

リフォームをすることで、買い手の理想と離れたり、売却金額が高くなったりすると、かえって売れにくくなる場合もあります。

ポイント

スケルトンリフォームと呼ばれる、骨組みだけ残した大がかりなリフォームでは1,000万円以上の費用がかかります。

そのため、売却のためのリフォームはでは、部分的なリフォームを行う方が多いでしょう。

部分的なリフォームの場合、例えば浴室のリフォームで150万円~200万円程かかります。実際にリフォームをする必要があるかは、慎重に判断しましょう。

1-4.瑕疵保険に加入して売る

物件の売却後に瑕疵が見つかると、売主が修全費用を負担しなければいけない場合があります。

瑕疵保険(中古住宅売買瑕疵保険)をつけていると、保険代で補修費用の一部を賄うことができます。

また、瑕疵保険がついている物件では、買主が住宅ローン控除を利用できるメリットもあります。

瑕疵保険を付保すると、買主側がより買いやすく、売主側はより安心して売ることができます。

ポイント

瑕疵保険の加入は任意であり、加入には2万5千円~7万5千円程かかります。

瑕疵保険に加入せずに売り出しても、買主が瑕疵保険に入ることもできます。そのため、必ずしも売主が費用を負担するわけではありません。

ただし、『瑕疵保険に入っている物件』の方が、購入希望者側は安心感を持ちやすいため、売り出し時点で加入する売主も多くいます。

1-5.知人や隣人に売る

仲介での売却では、不動産会社が購入希望者を募集するため、買主が見ず知らずの第三者になるのが一般的です。

ただし、古い家は魅力度も下がってしまうので、どうしても売却しにくい傾向にあります。

一方で隣家の知人であれば、自宅の土地を広げられるなど、建物以上の魅力を見出すこともできます。

知人や隣人に話しを持ちかけ、一度考えてもらうのも手段の一つです。

ポイント

知人に家が売れる場合は、購入希望者を募集する必要がありません。

一般的な不動産売買は不動産会社を通して行われますが、買手が決まっているのであれば、不動産会社を通さずに個人で売買できます。

この場合、仲介手数料がかからないため、100万円以上の費用を抑えられる場合もあります。

一方で、不動産の売買には、『売買契約』をはじめとした専門的な知識が必要になるため、素人同士で契約を交わすのは大変難しいと言えます。

宅地建物取引士の資格を持つ知人がいるといった場合などは、不動産会社を通さない選択肢も考えやすいでしょう。

1-6.空き家バンクに登録する

売りたい家が既に空き家となっている場合は、空き家バンクに登録してみましょう。

空き家バンクは、自治体が運営する空き家の売買情報を掲載するサービスです。

あくまでも購入希望者を募集するためのサービスで、空き家バンク上で売買を行う事はできません。

空き家バンクで購入希望者を見つけた場合でも、不動産の素人であれば、不動産会社に依頼して仲介してもらう必要があります。

ポイント

空き家の買手を探す際、空き家バンクへの登録は有効な手段です。

ただし、空き家バンクへの登録にはいくつかの条件があり、前提として『不動産会社と媒介契約を結んでいない』状態でなければいけません。

媒介契約は、不動産会社に売却を依頼するために必要な契約ですので、不動産会社の売却活動と空き家バンクへの登録が両立できない点に注意しましょう。

既に空き家状態で、売却に焦りがない場合は、空き家バンクに登録して経過を見てみてはいかがでしょうか。

1-7.不動産会社に割安で買取してもらう

買取は、不動産会社に直接売却する方法です。

仲介で売れないような物件でも売れる可能性が高く、不動産会社が見つかれば最短1週間程で現金化までできます。

一方で、仲介での市場価格に比べて安い価格で取引されるのが一般的です。

(仲介で売却した場合を100とした場合は、買取価格は70程度が相場になります。)

買取は、「手間がかからない」「売却の確実性が高い」「現金化までが早い」メリットがある一方、「売却金額が安くなる」という大きなデメリットには注意しましょう。

ポイント

仲介で売れない家でも、買取では売れるケースは多くあります。

買取の場合、不動産会社が家を買い上げた後に、リフォームやリノベーションなどを行ったうえで再販するため、家の状態が悪くても売却しやすいのです。

一方で、買取後の改修にかかる費用や、不動産会社側の利益を考えると、市場価格よりも3割程安い価格でないと売れません。

まずは仲介での売却を試し、どうしても売れない場合に買取を検討することをおすすめします。

買取を行う不動産会社の中には、仲介で一定期間売れなかった場合に、買取することを約束する『買取保証』というサービスを提供している会社もあります。

多くの場合で、安心して売却するために良いサービスですが、買取に誘導するために仲介での売却活動を意欲的に行わない”悪質な会社”に注意が必要です。

仲介、買取の査定依頼は不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)が便利です。

NTTデータグループが運営する一括査定サービスで、最短1分の簡単な入力で、最大6社にまとめて査定依頼ができます。

2.古い家を売却するまでの手順

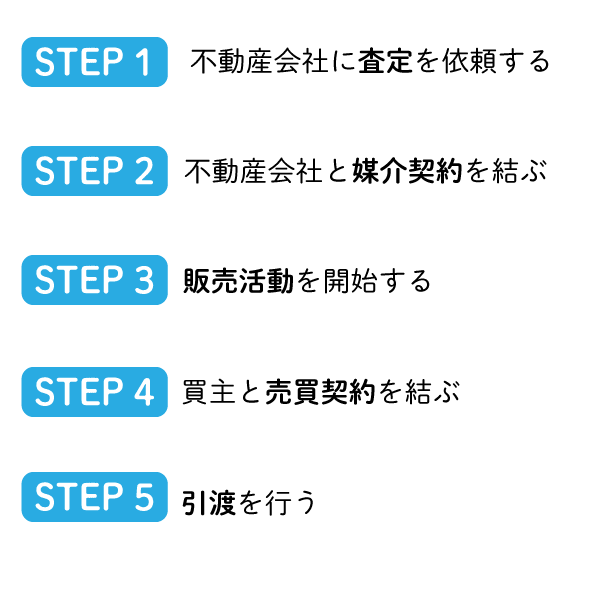

本章では、古い家を売って家の引き渡しをするまでの一連の流れを5段階に分けて説明していきます。

2-1.【STEP1】不動産会社に査定を依頼する

不動産会社に土地建物の査定依頼をします。注意点としては、最初から1社に絞るのではなく、複数の不動産会社に査定依頼をし、ある程度の相場を確認してから不動産会社選びをします。

多くの不動産会社の中から、信頼と実績がある良質な不動産会社を選ぶためには、NTTデータグループが運営する「不動産売却 HOME4U」の一括査定サービスがおすすめです。国内大手から地域密着型まで全国2,500社もの不動産会社が参画しており、売却予定の古い家があるエリアなどのかんたんな質問に答えるだけで、1分ほどの入力で最大6社まで査定依頼ができます。

複数社の査定を比較する際は、基準となる相場価格を知っておくと大変選びやすくなります。

査定日を迎えるまでに、事前に売却相場を調べてみましょう。

2-2.【STEP2】不動産会社と媒介契約を結ぶ

複数の候補の中から、仲介を依頼する不動産会社を決めて媒介契約を結びます。媒介契約には以下の表のように3種類あります。

| 介契約種別 | 複数社との契約 | 売却活動の報告義務 | 契約期間 |

|---|---|---|---|

| A.一般媒介契約 | ○ | 報告義務なし | 無期限(通常3ヶ月) |

| B.専任媒介契約 | × | 2週間に1回以上 | 3ヶ月 |

| C.専属専任媒介契約 | × | 1週間に1回以上 | 3ヶ月 |

A:一般媒介契約

複数の不動産会社と同時に媒介契約が結べます。売主が買い手を自分で見つけてきた場合には、不動産会社を介さずに売買契約が結べる制限の少ない契約方法です。

代わりに、売却活動の報告義務・不動産流通情報を掲載する「不動産流通機構(レインズ)*」の登録掲載義務がないため、購入希望者への宣伝が後手になり、全体的に営業が手薄になる傾向があります。

*レインズ:全国の不動産物件の情報が集められたインターネット上の不動産情報紹介サイトです。登録情報を全国の不動産会社が閲覧します(リンク先は東日本不動産流通機構)。

B:専任媒介契約

| 介契約種別 | 複数社との契約 | 売却活動の報告義務 | 契約期間 |

|---|---|---|---|

| B.専任媒介契約 | × | 2週間に1回以上 | 3ヶ月 |

1社の不動産会社とのみ契約を結んで取引をします。この契約を結ぶと他の不動産会社を併用することができません。しかし、親族や知人など、売主が自分で購入者を見つけてきた場合には、不動産会社を介さずに売買契約を結べます。

「不動産流通機構(レインズ)」の登録義務は契約翌日から7日以内、売却活動の報告義務は14日に1回です。

C:専属専任媒介契約

| 介契約種別 | 複数社との契約 | 売却活動の報告義務 | 契約期間 |

|---|---|---|---|

| C.専属専任媒介契約 | × | 1週間に1回以上 | 3ヶ月 |

1社の不動産会社とのみ契約を結んで不動産売買の取引をします。この契約を結ぶと他の不動産会社を併用することができません。

また、専属専任媒介契約では、不動産会社が見つけてきた買主としか売買契約ができません。そのため、親族や知人などに売却するときでも、いったん媒介契約をした不動産会社を通してから売買をします。

契約締結の翌日から5日以内に「不動産流通機構(レインズ)」に登録をする録義務があり、不動産会社は7日に1回以上、依頼主に売却活動の報告義務があるため、積極的な営業活動が期待できます。

以上が3種の契約内容ですが、古い家を売る場合には、BかCの専任タイプの契約が良いでしょう。

新築や築浅の一軒家やマンションなどの不動産と比較した場合、古い家がある不動産は売りにくい傾向があるため、1社としか契約できない専任タイプの契約を結んだ方が、不動産会社が積極的に営業活動をしてくれる可能性が高くなります。どのタイプでも媒介契約を結んだ時点で費用は発生せず、売買契約が成立した場合にのみ支払いが発生します。

2-3.【STEP3】販売活動を開始する

媒介契約が完了したら、売り出し価格を決めて販売を開始します。価格は不動産会社の意見も参考にした上で、売主が決定します。売却のための販促活動は不動産会社が行います。

購入希望者が見つかったら、売主は内覧の対応をします。内覧で印象が良くなるように、最低限の掃除と整理整頓をして内覧に備えましょう。内覧希望者は、売主に直接聞いて確認したいことなどもありますので、質問されそうなことは、あらかじめ不動産会社の担当者と相談の上、適切な回答を準備しておきます。

購入希望者から「買いたい」という声がかかると、先方の不動産会社担当者から「希望購入価格」「支払い条件」「引渡し希望日」の提示が来ます。売主の希望とすり合わせながら、双方の不動産担当者を中心に交渉をしていきます。

内覧については、以下の記事が詳しいので参考にしてください。

2-4.【STEP4】買主と売買契約を結ぶ

売買条件が決定したら、不動産会社が売買契約書や重要事項説明書を作成します。その後、売主・買主・双方の不動産会社担当者が指定された日時・場所に集まって契約を締結します。多くの場合、売主が融資を受ける銀行で行われます。

契約に必要な書類などは不動産会社が事前に教えてくれますので、期日までにそろえてください。一般的には、売買契約締結日に買主が手付金として購入代金の一部を支払うことになっています。

2-5.【STEP5】引き渡しを行う

売主の口座に売却代金全額の入金確認が取れたら、家の名義を売主から買主に名義変更して、売却手続きが完了します。

抵当権抹消の確認をして、所有権移転登記の手続きをします。以上の不動産物件引き渡しと費用の清算が終わったら、不動産会社が用意した売買契約完了確認書に署名捺印をして、仲介手数料の支払いをして、すべての売却作業が完了します。

“売却時にかかる税金やコスト”

“売却時にかかる税金やコスト”

不動産の売却にともない、以下のような税金やコストが発生します。

- 不動産売却の所得税などの税金(譲渡所得税・復興税・住民税)

- 不動産仲介手数料

- 司法書士への登記・登録手続き費用

- 印紙税

それぞれの金額は、売却金額に応じて変わります。1の税金に関しては、売却金額がそのまま課税対象になるわけではなく、コストと控除を活用して支払い税額を大きく抑えられます。

2.3.4は売却のタイミングで必要なお金ですが、1の税金は売却年の翌年3/15までに提出する確定申告に基づいて課税額が決まりますので、売却のタイミングよりかなり後にやってきます。

所得税は確定申告e-taxの画面などで作成時に確認できます。住民税は確定申告を出した年の6~7月ごろに、昨年度の普段の仕事の収入分も合わせた決定額の通知が来ます。

おおよその金額はネット上にある無料のシミュレーターなどでもわかりますので、古い家を売ろうと検討し始めたら、コストと税金相当の現金を用意できるかも頭に入れてから動きます。

所得税シミュレーター 住民税シミュレーター

3.古い家を売る3つの注意点

古い家の売却で後悔しないために、以下3つの注意点について確認していきましょう。

- 安易に解体やリフォームをしない

- 買いたたきなどを行う不動産会社に注意

- 解体やリフォームに使える自治体の補助金がないか調べておく

3-1.安易に解体やリフォームをしない

古い家の売却を考える際、「このままでは誰も買いたがらないのでは?」といった考えからリフォームや解体を考える方は多くいます。

不動産会社に解体をすすめられるケースもあります。

解体後の更地の状態で売却した方が、確かに売れやすい場合もあります。

ただし、解体費用は高額で、売却の結果でそのコストを上回ることができるかは分かりません。

また、「解体すると売れやすい」ということは「解体しなければ売れない」というわけではありません。

まずは、解体しない状態で売り出してみる方が後悔をしにくいでしょう。

3-2.買いたたきなどを行う不動産会社に注意

不動産会社の中には、売主の足元を見た営業を行う不動産会社もいます。

例えば、以下のような不動産会社には注意が必要です。

- 解体ばかりすすめる

- 売却をせかそうとする

- 売れなかった場合に買取してくれる

なお、以下で解説するような不動産会社を回避するためには、複数の不動産会社から査定をうけて、査定額やプランを比較しましょう。

解体ばかりすすめる

解体した方が売却しやすい場合はよくあります。

ただし、解体費用は高額で、また解体に時間がかかるため必ずしも売主に有益とは限りません。

一方で、不動産会社は売却しやすくなるため、短期間で手間少なく売却できる可能性があります。

売却をせかそうとする

「早く売却したほうがいい」「すぐに解体を始めましょう」といった、売却をせかす不動産会社もあります。

こうした場面では、「他の不動産会社に契約をとられたくない」という、不動産会社側の都合で営業されている可能性があるため注意が必要です。

売れなかった場合に買取してくれる

一定期間、仲介で売却できなかった場合に、不動産会社が買取をしてくれる場合があります。

買取保証と呼ばれるサービスで、売主の都合によっては、とても魅力的な提案になるでしょう。

ただし中には、仲介期間でわざと売却せず、安い価格で買取まで持ち込もうとする悪質な不動産会社もいます。

3-3.解体やリフォームに使える自治体の補助金がないか調べておく

信頼できる不動産会社が見つかり、相談のうえリフォームや解体をすることを決める場合もあるでしょう。

自治体によっては、解体やリフォームで使える補助金が容易されているため、事前に確認しておきしょう。

古い家を売る

4.古い家の売却に譲渡所得税がかかることも

古い家の売却には税金がかかります。

『印紙税』は、売買契約書を作成する際にかかる税金で、売却金額により異なりますが、例えば「売却金額が1千万円超え5千万円以下」の場合で1万円(軽減税率)程度なので、大きな金額にはならないでしょう。

一方で、譲渡所得税は場合によって負担が大きくなるため、事前に理解しておく必要があります。

この章では、譲渡所得税について以下の順で解説いたします。

4-1.譲渡所得税とは

不動産を売却し、譲渡所得(売却による利益)が発生した場合は、譲渡所得に対して所得税と住民税がかかります。

どちらも譲渡所得にかかる税金なので、まとめて譲渡所得税と呼ぶこともあります。

譲渡所得税の課税対象である(譲渡所得が発生した)場合、売却の翌年に確定申告を行い所得税を納税、その後順次住民税の納付が必要になります。

譲渡損失(売却による損失)が生じた場合は、確定申告の義務はありませんが、損失分を他の所得から控除できる特例を適用できる可能性もあるため、対象であれば確定申告での申請が必要です。

譲渡損失発生時に使える特例については、5章で解説いたします。

4-2.譲渡所得税の税率

譲渡所得税は、譲渡所得に対して税率をかけることで計算できます。

譲渡所得税の税率は、物件売却時の所有期間によって異なり、以下の様になります。

| 所得税 | 住民税 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 所有期間5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |

| 所有期間5年超え | 15.315% | 5% | 20.315% |

4-3.譲渡所得税の詳しい計算方法

譲渡所得に対して、前項の通り税率をかければ、譲渡所得税額を求められます。

ただ、譲渡所得の計算が少し難しいので、順を負って解説いたします。

まず、譲渡所得は売却金額ではなく、以下の通りの計算で求めます。

『売却金額(譲渡価額)』は、売買契約書に記載されている最終的な金額の事です。

『取得費』は、売却した土地や建物を取得するためにかかった費用です。

建物の場合は、単純に購入金額ではなく、減価償却相当分を差し引いた金額を用います。

(減価償却を考慮した取得費については、後ほど詳しく解説します。)

『譲渡費用』は、印紙税や仲介手数料など、売却するためにかかった経費のことです。

以下の条件で一度計算してみましょう。

- 所有期間30年(税率20.315%)

- 売却金額:2,500万円

- 取得費:2,00万円

- 譲渡費用:200万円

【計算】

譲渡所得 = 2,500万円 – 2,000万円 – 200万円 = 300万円

譲渡所得税額 = 300万円 × 20.315% = 609,450円

譲渡所得さえ分かれば、税額の計算が簡単であると分かるかと思います。

取得費の計算が難しい?

税額の計算自体は簡単ですが、取得費の計算は少し複雑です。

土地は購入価格を取得費とできますが、建物は経年での価値下落分を考慮しなければいけないためです。

そのための計算として、購入価格から、減価償却費相当分を差し引いた金額を建物取得費とします。

減価償却費相当分の計算方法は、以下の通りとなります。

『償却率』は、建物の構造により異なり、非事業用の建物であれば以下の通りとなります。

| 構造 | 非事業用の償却率 |

|---|---|

| 木造 | 0.031 |

| 木造モルタル | 0.034 |

| 鉄骨造(3mm以下) | 0.036 |

| 鉄骨造(3mm超4mm以下) | 0.025 |

| 鉄骨造(4mm超) | 0.020 |

| 鉄筋コンクリート造 | 0.015 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 0.015 |

5.譲渡所得税を抑える特例

譲渡所得が大きい時、譲渡所得税もまた高額になります。

一方で、不動産市場を刺激するため、譲渡所得税を抑えるための様々な特例が用意されています。

以下では、4つの特例を紹介いたします。

- 自宅の売却に使える3,000万円特別控除

- 相続空き家の売却に使える3,000万円特別控除

- 低未利用地等の売却に使える100万円特別控除

- 所有期間10年超えの自宅売却に使える軽減税率

5-1.自宅の売却に使える3,000万円特別控除

所有者が自宅として利用している家を売却する場合は、譲渡所得を3,000万円まで控除できる特例を適用できます。

現在住んでいない家でも、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却できれば、特例の対象となります。

詳しくは『国税庁:No.3302 マイホームを売ったときの特例』をご覧ください。

5-2.相続空き家の売却に使える3,000万円特別控除

相続後空き家となった家を売却する場合は、譲渡所得を3,000万円まで控除できる特例を適用できます。

相続前に、元々の所有者が自宅として利用していた家で、相続後に誰も住んでいないことが前提条件となります。

また、相続開始から3年後の12月31日までに売却する必要があります。

詳しくは『国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』をご覧ください。

5-3.低未利用地等の売却に使える100万円特別控除

低未利用地とは、空地や、空き家や空き店舗がある土地など、居住や事業のために使用されていない、あるいはほとんど利用されていない土地を示します。

こうした低未利用地等を売却し、売却価格が500万円以下となる場合は、譲渡所得を100万円まで控除できる特例を適用できます。

前提として、所有期間5年超えで、都市計画区域内の物件に限られます。

詳しくは『国税庁:No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除』をご覧ください。

5-4.所有期間10年超えの自宅売却に使える軽減税率

自宅を売却した時、その物件の所有期間が10年を超えている場合は、譲渡所得税の軽減税率を適用できます。

所有期間が5年を超えている場合の本来の譲渡所得税率は20.315%ですが、軽減税率適用により14.21%になります。

ただし、軽減税率が適用されるのは、譲渡所得の6,000万円以下の部分になります。

| 所得税 | 住民税 | 合計 | |

|---|---|---|---|

| 6,000万円以下の部分 | 10.21% | 4% | 14.21% |

| 6,000万円超の部分 | 15.315% | 5% | 20.315% |

詳しくは『国税庁:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例』をご覧ください。

まとめ

いかがでしたか。この記事では古い家を売るための方法や手順、古い家を売るメリットとデメリットについて説明しました。

古い家をなるべく高く・早く売るには、不動産会社という信頼できるパートナー選びが大切です。古い家のある不動産を売りたいけれども、何から始めれば良いかが分からない方は、まずは「不動産売却 HOME4U」で、複数の不動産会社にまとめて査定依頼ができる一括査定サービスの利用してみましょう。

「不動産売却 HOME4U」は2001年開始に運営を開始した、日本で初めての不動産一括査定サービスで、すでに1,000万人以上の方々にご利用いただいています(2020年12月時点)。大手企業から地域に精通した不動産会社までを含んだ、約2,500社と提携をしていますので、古い家と土地を売却するのに相性の良い不動産会社を最大6社まで探すことができます。

また、「不動産売却 HOME4U」は、情報サービス事業で業界最大手であるNTTデータグループが運営していますので、個人情報のセキュリティ面も万全です。古い家を売ることを検討し始めたら、不動産会社選びには「不動産売却 HOME4U」をぜひご利用ください。

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)