「建ぺい率」とは、

建物を上から見たときに「敷地面積のうち建物が何割を占めているか」を表した割合です。

これは行政より上限値が設定されていて、同じ広さの土地でも、建ぺい率が大きいほど建物を建てられる面積は広くなります。

上限値は土地・地域によって異なります。

他にも、建物の大きさを規制する基準として「容積率」や「高さ制限」といった概念があります。

本記事は「建ぺい率」を中心に、「容積率」「高さ制限」についても解説し、建物の大きさを規制する基準についてわかりやすく解説します。

- 建ぺい率・容積率の意味や計算方法

- 用途地域別の「建ぺい率」と「容積率」&調べ方

- その他、押さえておきたいポイント

注文住宅の基本を知りたい!という方は「注文住宅」の記事もご覧ください。

Contents

1.「建ぺい率」・「容積率」とは?

「建ぺい率」や「容積率」は、地域の健全な住環境を保全するために行政が定めたもので、「土地に対してどのくらいの大きさの家が建てられるか」を割合で示したものです。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 建ぺい率 | 敷地面積(土地)に対する建築面積の割合 |

| 容積率 | 敷地面積(土地)に対する延べ床面積の割合 |

それぞれについて解説します。

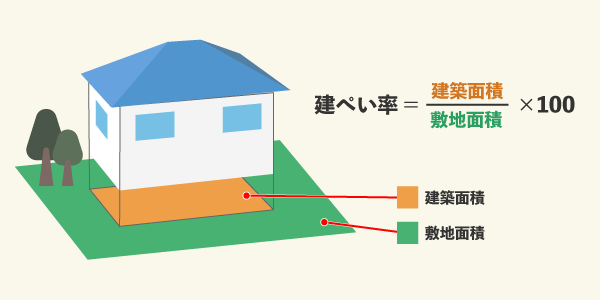

1-1.「建ぺい率」とは

※「建築面積」とは、建物を真上から見た時の面積

建ぺい率とは敷地面積(土地)に対する建築面積の割合を指します。

制限がある理由は、建ぺい率が高すぎると防災・風通しの面で好ましくないためです。

建ぺい率(%)=建築面積(m2)/敷地面積(m2)×100

建ぺい率60%→建築面積60m2まで

建ぺい率80%→建築面積80m2まで

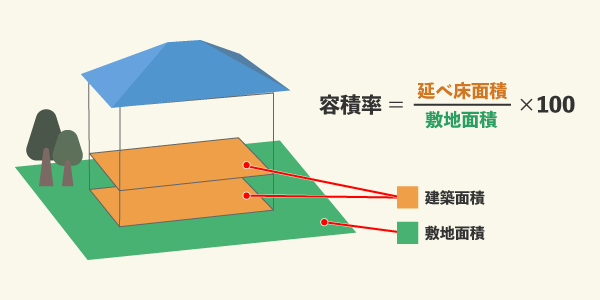

1-2.「容積率」とは

※「延べ床面積」とは、建物の床の面積の総合計

容積率とは、敷地面積(土地)に対する延べ床面積の割合を指します。

制限がある理由は、その土地の下水や道路といった社会インフラに対して居住人数が過剰にならない様にするためです。

容積率(%)

=延べ床面積(m2)/敷地面積(m2)×100

容積率150%

→1階の床面積90m2+2階の床面積60m2

容積率200%

→1階の床面積120m2+2階の床面積80m2

しかし、実際には建てられる建物の高さが決められているケースもあるため、どのエリアであっても容積率の限界まで建てられる訳ではないことに注意しましょう。

その他の「建物の面積用語」については下記記事でも解説しています。あわせてご確認ください。

建ぺい率・容積率をクリアした住宅プランを複数比較したい方は、ぜひHOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービス(無料)をご活用ください。

実際のハウスメーカーの住宅プランを複数一気に入手できるので、効率よく自分に合ったハウスメーカー・住宅プランを見つけられますよ。

最大5社にプラン作成依頼が可能!

【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で

注文住宅を契約・着工された方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

2.用途地域別の「建ぺい率」・「容積率」一覧&調べ方

建ぺい率と容積率はそれぞれの土地に対して個別に決められている訳ではなく、用途地域という13種類のエリア指定によって決められています。

2-1.用途地域別の「建ぺい率」・「容積率」一覧

用途地域別の建ぺい率と容積率は以下の通りです。

| 第一種低層住居専用地域 | ||

|---|---|---|

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 低層住宅のための地域 | 30・40 50・60 |

50・60 80・100 150・200 |

| 第二種低層住居専用地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 低層住宅のための地域 (コンビニや飲食店も可) |

30・40 50・60 |

50・60 80・100 150・200 |

| 田園住居地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 営農環境と住環境の調和を図る地域 | 30・40 50・60 |

50・60 80・100 150・200 |

| 第一種中高層住居専用地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 中高層住宅のための地域 (床面積500m2以下) |

30・40 50・60 |

100・150 200・300 400・500 |

| 第二種中高層住居専用地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 中高層住宅のための地域 (床面積1,500m2以下) |

30・40 50・60 |

100・150 200・300 400・500 |

| 第一種住居地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 住宅の環境を守るための地域 (床面積3,000m2以下) |

50・60・80 | 100・150 200・300 400・500 |

| 第二種住居地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 住宅の環境を守るための地域 (床面積10,000m2以下) |

50・60・80 | 100・150 200・300 400・500 |

| 準住居地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 国道や幹線道路沿いの地域 | 50・60・80 | 100・150 200・300 400・500 |

| 近隣商業地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 周囲の住民が日用品の買物などをするための地域 | 80 | 100・150・200・300・400・500 |

| 商業地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域 | 60・80 | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000・1100・1200・1300 |

| 準工業地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域 | 50・60・80 | 100・150・200・300・400・500 |

| 工業地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| どんな工場でも建てられる地域 (住宅や店舗の建設可) |

50・60 | 100・150・200・300・400 |

| 工業専用地域 | ||

| 特徴 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| どんな工場でも建てられる地域 (住宅や店舗の建設不可) |

30・40・50・60 | 100・150・200・300・400 |

参照:国土交通省「建築基準法制度概要集」

用途地域については下記記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

2-2.「建ぺい率」・「容積率」の調べ方

各土地の建ぺい率・容積率は以下の2つの方法で調べられます。

- インターネットで確認する

- 役所に問い合わせる

例えば東京都港区の港区都市計画情報提供サービスでは、用途地域が色別に記載されており、土地を選択することで建ぺい率について簡単に調べられます。

自治体によってはインターネットで検索できない場合もあるため、その場合は直接役所に問い合わせてみてください。

3.「建ぺい率」・「容積率」の緩和条件&制限されるケース

建ぺい率・容積率は、条件によって緩和されるケースと一層小さく制限されるケースがあります。

3-1.「建ぺい率」の緩和条件

立地や建物の防火構造が以下の条件を満たす場合には、建ぺい率が緩和されます。

【建ぺい率が80%のエリア】

防火地域内にある耐火建築物

→建ぺい率が100%に緩和

【建ぺい率が80%未満のエリア】

- 防火地域内にある耐火建築物(同等以上の延焼防止性能を有するものを含む)または、準防火地域内にある耐火建築物・準耐火建築物(同等以上の延焼防止性能を有するものを含む)

- 定行政庁の指定した角地にある建物

→AとBのいずれかを満たすと+10%、AとBのどちらも満たすと+20%

参照:国土交通省「『建築基準法の一部を改正する法律案』の概要(平成30年3月6日閣議決定)」

3-2.「容積率」の緩和条件

地下室や駐車場など建物の特定部分の床面積は、容積率を算定するときの延べ床面積に算入しなくて良いため、容積率を緩和するために活用されることがあります。

床面積に算入されない場所は以下のとおりです。

| 場所 | 条件 |

|---|---|

| 地下室 | 住宅として使用する床面積の1/3以下であれば不算入 |

| ロフト、 屋根裏収納 |

天高140cm以下かつ設置している直下の床面積の1/2までであれば不算入 |

| 車庫、 ガレージ |

建物の床面積の1/5までであれば不算入 |

| バルコニー、 ベランダ |

外壁から2mまでは不算入 |

また、ほかの場所においても「容積率の緩和」を受けるためには細かな条件があるため、ハウスメーカーと相談してみましょう。

高い実績や豊富な知識を持ったハウスメーカーを探すなら、HOME4U(ホームフォーユー)プラン作成依頼サービス(無料)をご活用ください。

最大5社にプラン作成依頼が可能!

【全国対応】HOME4U(ホームフォーユー)経由で

注文住宅を契約・着工された方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

3-3.「容積率」が制限されるケース

土地の前面道路(土地に接する道路)の幅員が一定基準以下の場合は、容積率が一層小さく制限されてしまいます。

具体的には「前面道路が12m未満」の場合は、容積率は以下の計算式で求めます。

【容積率の計算式】

前面道路の幅×0.4(非住居系では0.6)×100%=容積率

【前面道路が4.5mの場合の容積率の計算式】

4.5×0.4×100%=180%

つまり、指定容積率が200%のエリアであっても、前面道路が4.5mの場合の容積率は180%に制限されてしまいます。

また、前面道路が4m未満の場合は土地部分を道路に提供するセットバックが必要です。

セットバックを行うことで敷地面積が小さくなるため、結果として建ぺい率・容積率も小さくなってしまいます。

参照:国土交通省「建築基準法制度概要集」

4.その他、抑えておきたいポイント

建ぺい率・容積率を考える際、基本的な知識や条件緩和に関することとは別に、特に押さえておきたいポイントは以下の2点です。

- 異なる2つの用途地域に敷地がまたがる場合の計算法

- 「建ぺい率」と「容積率」をオーバーした場合に発生する損失

それぞれについて解説します。

4-1.異なる2つの用途地域に敷地がまたがる場合の計算法

異なる2つの用途地域に敷地がまたがる場合は、「建ぺい率」も「容積率」も「面積の割合」に応じて計算されます。

(150%×3/4)+(200%×1/4)=162.5%

どちらのエリアにどのぐらいの割合が属しているかがポイントになります。

4-2.「建ぺい率」と「容積率」をオーバーした場合に発生する損失

定められた建ぺい率・容積率をオーバーした建物は「違反建築物」として扱われ、金融機関の融資を受けるのが困難になります。

建築時には建築確認や完了検査があるため特に問題にはなりませんが、建築後に増改築をする場合には注意しましょう。

また、違反建築物は資産価値が落ちるため、将来的に売却しにくい可能性があります。

5.代表的な4種の「高さ制限」

これまで建ぺい率・容積率について解説しましたが、注文住宅を建てる際には建物の高さに関する制限も考慮する必要があります。

建物の高さに関する規定は代表的なものが4つあります。

- 絶対高さ制限

- 高度地区制限

- 斜線制限

- 日影規制

この記事のポイント まとめ

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を指します。

住宅の防災・風通しに配慮し、制限されています。

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合を指します。

容積率の制限がある理由は、その土地に適した人数で快適に暮らすためです。

詳細は「1.「建ぺい率」と「容積率」とは」で解説しています。

建ぺい率・容積率はそれぞれの土地に対して個別に決められている訳ではなく、「用途地域」という13種類のエリア指定によって決められています。

各土地の建ぺい率・容積率はインターネットか役所で調べることができます。

詳細は「2.用途地域別の「建ぺい率」・「容積率」一覧&調べ方」で解説しています。

建物が防火地域内にある場合や敷地に地下室や駐車場などがある場合、建ぺい率・容積率は緩和されることがあります。

反対に、土地の前面道路の幅員が一定基準以下の場合は、「容積率が一層小さく制限」されてしまいます。

詳細は「3.「建ぺい率」・「容積率」の緩和条件&制限されるケース」で解説しています。

異なる2つの用途地域に敷地がまたがる場合は、面積の比率に注意しましょう。

また、定められた建ぺい率・容積率をオーバーした建物は「違反建築物」として扱われ、金融機関の融資を受けるのが困難になります。