不動産売買にかかる仲介手数料は、最も大きな費用となります。これから不動産を売却しようとする方の中には、

「仲介手数料はいくらかかるのか?」

「仲介手数料の仕組みや支払い時期について詳しく知りたい」

と思っている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、不動産売却における仲介手数料について以下の項目をわかりやすく解説します。

- 不動産売買の仲介手数料の考え方や計算方法

- 仲介手数料の支払い時期や支払い方法

- キャンセル時の返金ルール

これさえ読めば仲介手数料の全てが分かる内容となっています。

最後までお読みいただき、不動産売買にかかる仲介手数料の理解に役立てて頂けると幸いです。

不動産の売却について基礎から詳しく知りたい方は『不動産売却の基本』『マンション売却で失敗・損しないための注意点』も併せてご覧ください。

- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を

- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格

- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

Contents

1.不動産売買の「仲介手数料」とは

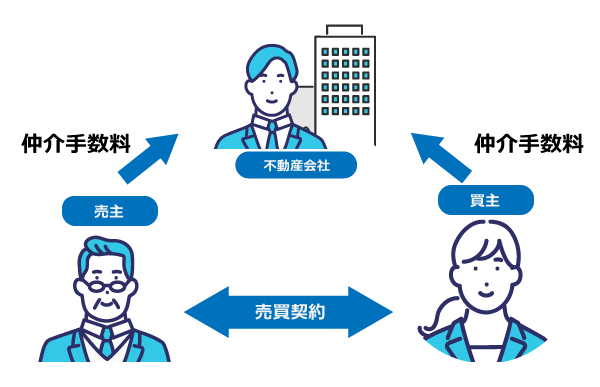

不動産売買における「仲介手数料」は、不動産会社が仲介業務を行ったときに得る報酬のことです。法律用語では仲介やあっせんのことを「媒介」と呼ぶため、「媒介報酬」と呼ばれることもあります。

ここからは不動産売買の仲介手数料について、基本的な知識を解説します。

1-1.不動産売買の仲介手数料は「成功報酬」

不動産会社が不動産売買で得るのは、「成功報酬」型の手数料です。つまり、売買契約が成立しない限り、不動産会社に仲介手数料の請求権は発生しません。

もちろん、着手金や前金のような金額は一切発生しません。仮に不動産会社が前金のようなものを要求してきた場合は法律違反となります。

不動産会社は売却前に査定を行ってくれますが、査定料は必ず無料です。また、売買を成立させるまでの間に、調査費や広告等で実費が発生する場合もありますが、これらの費用が途中で請求されることは原則としてありません。

逆に、不動産会社は売買が成立するまで、さまざまなことを「無料」で対応してくれますが、それは特別なことではなく、仲介手数料が成功報酬だからとも言えます。

1-2.仲介手数料が発生する3つの条件

不動産会社が媒介報酬を請求できるようになるには、3つの要件を満たす必要があります。

- 不動産会社と依頼者との間で媒介契約が成立していること

- その契約に基づき不動産会社が行う媒介行為が存在すること

- その媒介行為により売買契約等が有効に成立すること

仲介手数料の算出には簡単な計算式があり、その式を使って計算されるのが一般的です。あらかじめ計算方法を知っておくと、どれくらいの費用がかかるのか事前に把握しておくことができます。

この仲介手数料の計算式については、詳しくは2章で説明します。

マンションを売却される方は『マンション売却の手数料はいくら?』も併せてご覧ください。

2.仲介手数料の上限額と計算方法

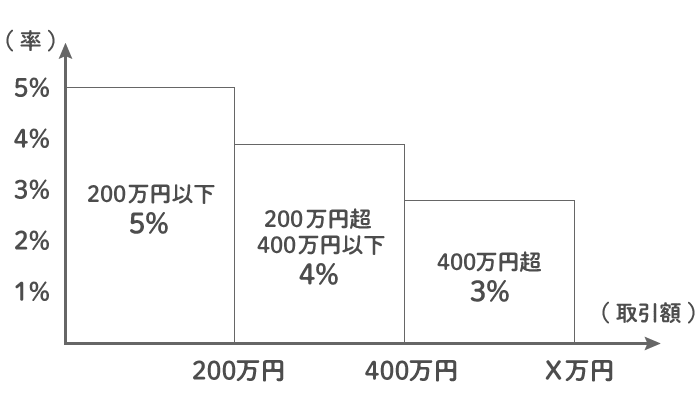

不動産売買にかかる仲介手数料は、宅地建物取引業法によって、上限額が定められています。そのため、不動産会社がその上限額を超えた請求をすると違法になります。

取引額が200万円以下の場合:取引額の5%

取引額が200万円超から400万円以下の場合:取引額の4%

取引額が400万円超の場合:取引額の3%

媒介報酬は上記の「1」~「3」の合計金額以内とする

参照:国土交通省「 ![]() 昭和45年建設省告示第1552号[令和元年8月30日改正(令和元年10月1日施行)]」

昭和45年建設省告示第1552号[令和元年8月30日改正(令和元年10月1日施行)]」

不動産の仲介手数料について、国土交通省の告示では上記のように定めています。

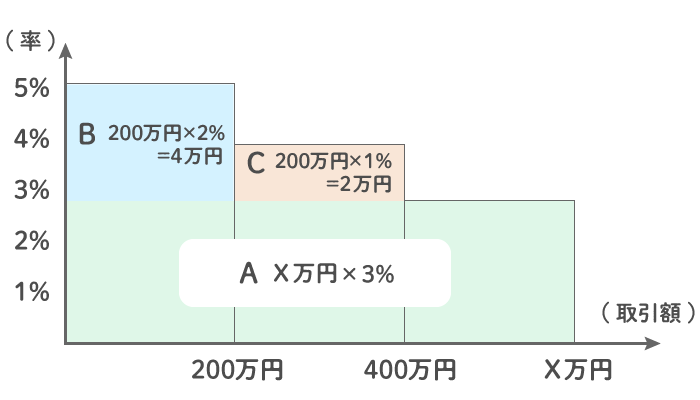

この計算式は、売却額をそれぞれの価格帯ごとに分けて手数料を計算し、合算するため、計算に手間がかかります。図に表すと以下のようになります。

ルールに沿って計算すると時間がかかるため、一般的に仲介手数料の上限額を算出する際には、「速算式」と呼ばれる以下の式で求められます。

| 取引額(※1) | 仲介手数料(別途消費税) |

|---|---|

| 200万円以下 | 取引額の5% |

| 200万円超から400万円以下 | 取引額の4%+2万円 |

| 400万円超 | 取引額の3%+6万円 |

※1 取引額=売却額

実際に、上記の計算式を使って、仲介手数料を計算してみましょう。

(例)3,500万円で売却された場合の仲介手数料の計算結果

仲介手数料 = 取引額の3%+6万円

= 3,500万円×3%+6万円

= 105万円+6万円

= 111万円(※)

※この仲介手数料に、別途消費税が加算されます。

なお、宅建業法の一部改訂(平成30年1月1日施行)により、400万円以下の不動産売買の仲介手数料については、上限が18万円となっています(売主にのみ適用。事前に不動産仲介業者から売主への説明と合意が必要)。

参考:国土交通省「 ![]() 告示第千百五十五号 2ページ第七項」

告示第千百五十五号 2ページ第七項」

下の記事では、なぜこのような速算式になるのかといった点まで、仲介手数料を詳しく解説しています。

3.仲介手数料の相場を知る方法

上記のとおり、仲介手数料は実際の売却価格がわからないと、算出することができません。しかし、不動産の売却や購入を考える際には、決して安くはない仲介手数料がいくらかかるのか、その相場を事前に把握しておきたいものです。

そんなときには、不動産の相場やおおまかな「査定価格」を知ることで、仲介手数料についてもある程度の目星をつけることができます。

売却を考えている不動産のおおまかな価格を知りたい場合は、一括査定サービス「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」のご利用をおすすめします。

査定額は不動産会社により異なるため、どの不動産会社が一番高く売ってくれるのかは、複数の不動産会社の査定を受けて比較する必要があります。

「不動産売却 HOME4U」を使えば、土地・建物などお持ちの不動産の所在地や広さといった簡単な項目を入力するだけで、最大6社の不動産会社に一括で査定が依頼できます。

ぜひ、複数の不動産会社の査定を受け、できるだけ高く売れるよう、「不動産売却 HOME4U」でしっかり比較して、より正確な仲介手数料の目安も把握してくださいね。

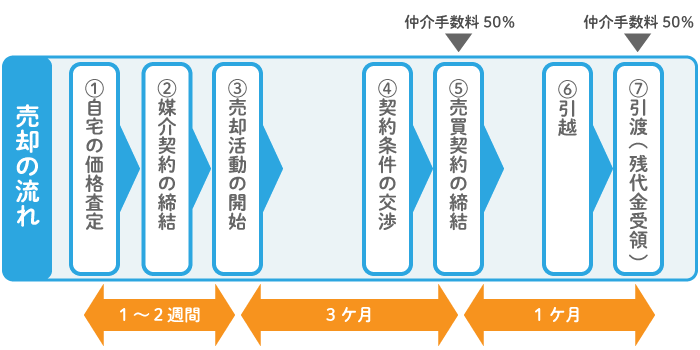

4.仲介手数料を支払う流れと支払い方法

この章では、全体の流れから仲介手数料を支払いをするタイミングをわかりやすく解説します。

4-1.仲介手数料は「売買契約時」50%、「引渡時」50%を支払う

不動産の売買では、通常、売買契約と引渡の間に1カ月程度の時間が空きます。仲介手数料は、この1カ月の最初と最後に仲介手数料を支払う、というイメージです。

売買契約~引渡に1カ月程度の時間がかかる理由は以下のとおりです。

【買主】

- 売買契約書がないと住宅ローンの本審査を申し込むことができないため、引渡までの間は1カ月ほどの時間が必要

【売主】

- 空き家の状態で物件を引渡すため、売買契約と引渡の間に引っ越しを行う必要がある

- 引渡までの間に、売主と買主の立会いのもと、設備の動作確認、戸建てや土地の売却では、境界の確認も行う必要がある(設備の不良等でトラブルが発生した場合には、不動産会社に相談しながらトラブル解決に向け対応)

- 引渡当日には、買主からの残金入金があります。住宅ローンが残っている場合には、抵当権の抹消も同日で行いますので、不動産会社に必要書類を具体的に指示してもらいます。

4-2.仲介手数料を2回に分けて支払う理由

実は、不動産会社には売買契約時点において、全額100%の仲介手数料の請求権が発生しています。そのため、本来であれば売買契約時に不動産会社から100%の請求があっても違法ではありません。

しかしながら、不動産会社には売買契約後から引渡までの間に、多くの業務が残っています。

売買契約時に全額仲介手数料を支払ってしまうと、その後、不動産会社が急に仕事を雑にやり始める可能性もゼロだとは言い切れません。売主としては、仲介手数料の支払いは引渡時まで留保したいという気持ちが本音ではないでしょうか。

そこで、間を取って、売買契約時に50%、引渡時に50%を支払うことが商習慣として根付いたといいます。

仲介手数料の半額を引渡まで留保することで、不動産会社に最後まで頑張ってもらう意図があることを理解しておきましょう。

5.仲介手数料には消費税がかかる

不動産の仲介手数料は課税取引であるため、消費税が発生します。

不動産の売買にかかる費用については、消費税がかからない非課税取引のものもあります。しかし、仲介手数料には複雑なルールはなく、全て課税取引となるのが原則です。

仲介手数料は、「取引額」に対して一定料率を乗じます。取引額とは、消費税を除いた金額です。仲介手数料は課税取引であるため、消費税を含めて計算すると、以下のようになります。(2021年4月現在、消費税10%の場合)

(例)土地価格と建物価格の合計となる取引額が7,000万円の場合

仲介手数料 = 取引額×3%+6万円

⇒ 7,000万円×3%+6万円 = 216万円(課税前)

消費税込みの仲介手数料

⇒ 216万円×1.10 = 237.6万円

まとめると、以下の2点がポイントとなります。

- 「不動産そのもの」の消費税が非課税か課税かに関わらず、「仲介手数料」には消費税が発生する。

- 「仲介手数料」の計算対象となる取引額は、税抜き価格で計算する。

不動産は売る方(課税事業者であるかどうか)や売る物件(土地か建物か)によって消費税が発生する場合と発生しない場合があります。

売主が法人や個人事業主ではない「個人」で、不動産投資や事業に使用するものではない自宅や別荘を売却する場合は、「土地」「建物」どちらにも消費税は発生しません。

不動産の売買において、売主が課税事業者と呼ばれる消費税の納税義務がある事業者の場合には、土地と建物を売ると、建物に対しては消費税が課されます。

売却する不動産の用途については、事前に確認し、消費税が発生するかどうかを把握しておきましょう。

参考:国税庁「No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税」

6.契約解除の場合の返金ルール

3章で見たとおり、売買契約から引渡までの間は、時間的には1カ月もあります。

その間に万が一、契約解除が発生したら、売買契約時に支払った50%の仲介手数料はどうなってしまうのでしょうか?

手付解除とローン特約による解除では、既に支払った50%の仲介手数料の扱いが異なります。

この章では「契約解除」になった場合の仲介手数料の返金ルールについて解説します。

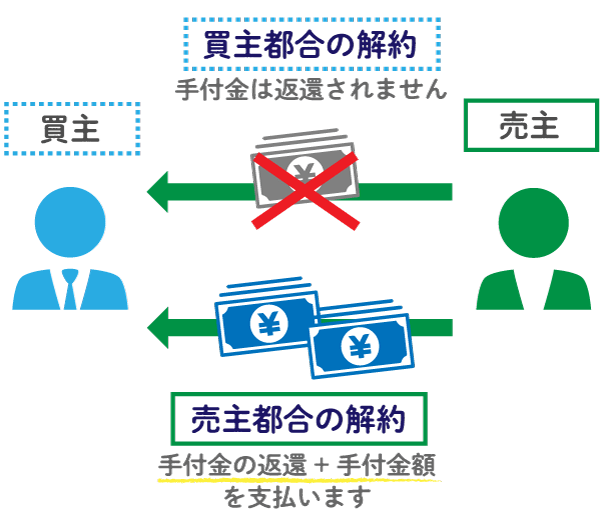

6-1.手付解除する場合

手付解除の場合は、既に支払った仲介手数料は取り戻せないというのがルールとなります。その理由について、解説していきましょう。

手付とは

「手付」とは、売買契約などの有償契約において、契約を結ぶ際に、契約における当事者の一方から相手方に交付される金銭などを指します。

不動産の売却では、売買契約時点に、売主は買主から手付金を受領することが一般的です。手付金の相場は、売買代金の10~20%となります。

引渡まで何もなく順調に行けば、手付金はそのまま売買代金に充当され、引渡時に手付金を除いた残代金が入金されます。

手付解除とは

一般的に、手付を交付することで後から契約解除が可能となること、これを「手付解除」と呼びます。

手付金は、売買契約の成立を証拠立てる「証約」の役割を果たす一方で、手付金をもって契約を解除できる「ペナルティー」としての役割もあるのです。

売買契約以降、引渡までの間に、買主は手付金を放棄することで契約解除をすることが可能です。それに対して、売主は手付金を倍返しすることで契約解除をすることが可能になります。

売主は既に買主から手付金を受領している状態ですので、売主から預かっている手付金に加え、自らも手付金を払うことで「倍」になります。つまり、売主も買主も、手付金の「1倍」の額を払えば契約を解除できるというのが「手付解除」です。

一方的な理由では仲介手数料は帳消しにならない

しかしながら、ここで問題となるのが、売買契約の締結時に不動産会社へ支払った半額の仲介手数料についてです。

手付解除で解除される場合、売主や買主の一方的な都合による解除となるため、不動産会社には「非」がありません。そのため、「手付解除の場合には、売買契約時に支払った仲介手数料は取り戻せない」というのがルールになります。

手付解除では、仲介手数料が戻ってこないことに不満を感じる方もいますが、先にこのルールを理解し、売買契約後のトラブルが発生しないように気を付けましょう。

6-2.ローン特約による解除の場合

ローン特約による解除の場合は、既に支払った仲介手数料は取り戻せるのがルールとなります。

ローン特約とは、買主が住宅ローン等のローンを使って物件を購入する場合、買主が銀行の融資審査に通らなかったときのルールを定めた契約条文のことです。

「ローン特約」とは俗称で、契約書上では「融資利用の特約」「融資利用の場合」などの名称で規定されている条文のことを指します。

住宅ローンの本審査を通すときは、売買契約書が必要となります。そのため、買主の本審査は売買契約から引渡までの間に行うことが通常です。

そして、ローン特約は、買主が本審査に通らないのは買主の責任ではないとし、違約金無しで解除できることを定めたものです。

そのため、以下のようにすべてが返金されることとなります。

- 売主は既に受領した手付金を満額返金する

- 不動産会社は売主から受領した50%の仲介手数料を満額返金する

ローン特約による解除は、仲介手数料に関してはあまりトラブルになることはありません。ただし、手付金については「売主が既に使ってしまった…」というトラブルが起こることがあります。売主となる場合は、手付金は引渡が終わるまで手を付けないようにしてください。

7.仲介手数料の値引きや無料化は可能?

不動産の売却にかかる仲介手数料については、おおむね把握できたのではないでしょうか。「イメージしていたよりも高いかも…」「値引きや無料にしてもらうことはできる?」という点が気になった方もいるかもしれません。

結論から言えば、仲介手数料の値引きを交渉することは可能です。ただし、デメリットやリスクもあります。どのようなケースで値引きが期待できるのか、交渉のタイミング、注意点とともに見ていきましょう。

※以下、仲介手数料の値引きや無料化は、物件状況や不動産会社の判断によります。

7-1.値引き交渉が比較的提案しやすいケース3つ

ここでは比較的、値引き交渉が持ち掛けやすいケースを紹介します。

(1)不動産会社と「専属選任媒介契約」「専任媒介契約」を結んだ場合

不動産会社に売却の仲介を依頼するとき、「専属選任媒介契約」または「専任媒介契約」にすると、不動産会社にとって「競合他社がいなくなる」というメリットがあるため、仲介手数料の値引きを提案しやすくなります。

不動産売買における媒介契約の選択について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご参照ください。

(2)「両手取引」で割引や無料が可能になるケース

売主側も買主側も同じ不動産会社が仲介する場合、この形を「両手取引」といい、不動産会社は両方から仲介手数料を受け取れます。(詳しくは7章のQ&Aを参照)

仮に売主側の仲介手数料を無料にしても、買主側から手数料が受け取れることになるため、「長い目で見れば、仲介手数料を値引いてもスムーズに成約したほうがよい」と、値引きに応じてもらえたり、不動産会社から割引や無料を持ち掛けられたりすることもあるようです。

(3)物件に高い需要があるケース

需要が高い物件も仲介手数料の値引きがしやすいケースです。

仲介手数料には、各種書類の準備や作成にかかる費用、登記や権利情報の調査にかかる費用の他に、広告や物件案内にかかる費用も含まれています。

需要が高い物件は早期に売れることが多いため、不動産会社は広告や物件案内など、売却活動にかける費用を抑えられている可能性が高いと考えられます。

また、そのような物件は相場よりも高値で取引される傾向にあるため、仲介手数料の値引きをしても、利益があります。そのため、値引き交渉をもちかけても、応じられる可能性が高いといえるでしょう。

7-2.値引きの最適タイミングと注意点

仲介手数料には下限額の決まりはないため、値引き交渉をすること自体は問題にはなりません。

もしも値引き交渉をする場合は、不動産会社に相談する最初のタイミング、契約前に行いましょう。契約締結前ならば、契約獲得のために、不動産会社も前向きに考えてくれるかもしれません。また、契約締結後になると契約内容の変更が必要になるため、交渉しても値引きしてもらえる可能性は薄くなるでしょう。

注意点として、値引き交渉を強引に行った場合、売主と仲介してくれる不動産会社との関係が悪化するリスクがあるということです。仮に値引き交渉を行う場合でも、お互いに無理がない範囲で進めることが大切です。

つい「できるだけ仲介手数料を安くしたい!」と考えてしまうかもしれませんが、売却の手続きなどをスムーズに進めるためにも、丁寧に仕事をしてくれる良い不動産会社に出会い、良い関係を継続することが大切です。

仲介手数料の値引きにこだわるより、物件そのものを他の不動産会社よりも高く査定してくれる不動産会社を探すほうが建設的といえます。

不動産会社に査定を依頼する場合は、必ず複数の不動産会社に依頼をして、査定価格を比較するようにしましょう。その際、仲介手数料について質問してみてもよいでしょう。

「不動産売却 HOME4U」ならば、信頼のおける不動産会社複数への一括査定依頼が可能です。

8.不動産売却の仲介手数料に関するQ&A

不動産の仲介手数料に関して、よく寄せられる質問、疑問に対してお答えします。

8-1.不動産の仲介手数料が高いのはなぜ?

質問の回答

すでに見てきたように、個人がマンションや戸建てを売却する場合の仲介手数料は、報酬上限額が相場です。400万円超の取引なら「取引額の3%+6万円」となります。

「不動産の仲介手数料は高い」というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、「3%」というのは、成功報酬の料率としてはかなり低い部類で良心的です。

例えば不動産以外の世界の例でいうと、近年はインターネットで個人間売買もできるようになっています。インターネットの個人間売買で、仲介会社が取る手数料は10%程度といわれています。

最近流行っているクラウドソーシングなどでは、仲介会社の手数料は20%にもなる場合があります。

「他と比べてこうだから、不動産の仲介手数料は安い!」とまでは言えませんが、不動産取引は宅地建物取引業法の法規制があるため、消費者がしっかりと守られているというメリットがあります。

不動産の仲介手数料では、上記のことにも目を向けてみることで、その必要性を理解することができるはずです。

8-2.速算式の「+2万円」や「+6万円」とは何?

質問の回答

「仲介手数料の速算式の+2万円や+6万円って何ですか?」という質問が非常に多いですが、「6万円は計算上生じる端数」と理解しておけば十分です。しかし気になる方もおられると思いますので、ここでは速算式の「+2万円」「+6万円」はどこから出てきたのか、根拠を説明します。

【400万円超の物件の場合】

Aの部分の面積:横軸がX万円、縦軸が3%であるため、「X万円×3%」

Bの部分の面積:横軸が200万円、縦軸が2%(=5%‐3%)であるため、「4万円(=200万円×2%)」

Cの部分の面積:横軸が200万円、縦軸が1%(=4%‐3%)であるため、「2万円(=200万円×1%)」

仲介手数料はA・B・Cの合計であるため「X万円×3%+4万円+2万円」、つまり、400万円超の速算式は、「取引額の3%+6万円」となります。

8-3.「両手仲介」「片手仲介(分かれ)」とは何?

質問の回答

6章でも出てきた「両手仲介」、そして「片手仲介(分かれ)」という言葉について、この両者の違いを解説します。

日本の不動産業では、不動産会社が売主からも買主からも仲介手数料を受領することが認められています。

元付と客付が同じ不動産会社であり、売主からも買主からも仲介手数料を受領することを、「両手」と呼びます。

それに対し、元付と客付の不動産会社が別であり、売主もしくは買主の一方のみから仲介手数料を受領することを「片手(分かれ)」と呼びます。

なお、元付の不動産会社が自社で買主を見つけるか、他社の力を借りて買主を見つけるかの違いであるため、「両手」でも「片手(分かれ)」でも、依頼者(売主)が不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。

8-4.不動産買取の場合も手数料はかかる?

質問の回答

不動産売却の方法で買取を選択した場合は、仲介手数料はかかりません。

仲介手数料がかかるのは、仲介業を営む会社が売却のための活動を行ったり、売主と買主との交渉をとりまとめたりした結果、買主との売買契約が成立したときです。

不動産会社に仲介を依頼し、媒介契約を結んだときのみ、成功報酬のような形で支払うものです。

買取は、買取業を営む会社が直接買い取る方法であり、仲介のように売却活動を行いません。広告費等の費用はかからず、価格の交渉についても売主と買取会社が直接行います。

このように、買取は仲介という行為にあたらないことから、仲介手数料を支払う必要がないのです。

9.不動産売買で仲介手数料以外にかかる費用

最後に、不動産売買で仲介手数料以外にかかる費用について簡単に説明します。これらの経費や税金を知っておくことで、思わぬ出費を防ぐことができます。

9-1.登記費用

不動産取引で行われる登記手続きには、所有権を移転するための「所有権移転登記」と住宅ローンによる抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」の2つがあります。

このうち、所有権移転登記に関する費用は、一般的に買主負担で行われます。

一方、抵当権抹消登記に関する費用は、抵当権が設定されていた住宅ローンの債務者に当たる「売主」の負担によって行う必要があります。

費用は不動産1件につき登録免許税として1000円がかかります。場合によっては、登記内容の事前調査確認費用として数百円、抵当権抹消確認費用として数百円も必要となるでしょう。

さらに、登記手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合は、報酬費用も加わります。自分で手続きすることもできますが、難しい場合はあらかじめ費用としてカウントしておきましょう。

9-2.建物解体費用

古家付きの土地の売却では、建物解体費用がかかる場合もあります。主に土地のみの価格で取引されることになる古家付き土地ですが、古家がある状態ですと解体費用がかかるため、新築住宅の建築を検討している方々の購入意欲は下がってしまいます。

そのため、古家を解体した更地の状態で売却活動を行い、早期売却を目指すという方法があります。

解体費用は建物の構造によっても異なりますが、木造の場合は約3万円/坪、鉄骨の場合は約5万円/坪、RCの場合は約6万円/坪程度が相場です。

さらに、解体後に整地や測量を行う場合は、その費用も用意しておく必要があるでしょう。

9-3.引っ越し費用

住んでいた家を売却するのであれば、当然、新しく住む家に荷物を移すための引っ越し費用も必要です。

住み替えの場合、売却活動を行う時点で新しい入居先にいつでも入居できる状態であれば、引っ越しや売却活動における内覧をスムーズに行うことができます。

ただし、入居先が決まっていない場合は、元の住居に住みながら売却活動を行うことになり、また、売買契約後の引き渡し日までに転居できるように準備もしなければなりません。

仮住まいの手配が間に合わなければ一時的に住む場所を失うことになります。注意深く、売却活動の状況を確認しておくことが大切です。

そのほかにかかる費用については以下の記事をご参照ください。

まとめ

いかがでしたか。この記事では、不動産売却にかかる仲介手数料について説明しました。

- 仲介手数料の計算式は、取引額が400万円超では「取引額の3%+6万円」で計算できる

- 仲介手数料は成功報酬であり、報酬上限額が定められている

- 消費税の課税取引であるため、消費税が非課税の土地の売買を行う場合でも、仲介手数料には消費税が発生する

- 仲介手数料は、売買契約時に50%、引渡時に50%を支払うことが一般的

- 売買契約から引渡までの間に、契約が手付解除で解除されたら仲介手数料は返金されない。ローン特約によって解除された場合は返金される

仲介手数料には、計算ルールや支払い時期の商習慣、返金ルールなど、はじめて売却をする方にとっては知らないことも多いのではないでしょうか。

仲介手数料は大きな金額になりますので、この記事を参考にしっかり理解して、売却を依頼するようにしてくださいね。

(2021/4/16改訂・追記:本記事の掲載内容は、公開日時点での情報です)

- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を

- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格

- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

この記事のポイント

不動産売買で発生する仲介手数料とは、不動産を売却した際、不動産会社に対して成功報酬として支払う手数料のことです。

詳しくは、「1.不動産売買の「仲介手数料」とは」をご参考ください。

不動産売買の仲介手数料の上限額は、取引額によって異なります。

詳しくは、「2.仲介手数料と上限額と計算方法」をご参考ください。

仲介手数料は実際の売却価格から算出します。一括査定サービスを使って査定を依頼すれば、査定価格を元に算出することが可能です。

詳しくは、「3.仲介手数料の相場を知る方法」をご覧ください。

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)