マンションを売却する際は、仲介手数料や印紙税などの諸費用がかかります。

この記事では、マンション売却でかかる費用・手数料をわかりやすく解説します。

- マンション売却時の仲介手数料と費用の金額

- 手元に残る金額の算出シミュレーション

- マンション売却でかかる費用を抑える方法

読んでいただければ、手元に残る金額がどのくらいになるのか、事前にマンション売却をシミュレーションでき、安心して売却を進められるでしょう。

Contents

1.【早見表あり】マンション売却でかかる費用・手数料

マンション売却時には、売買が成立した際に不動産会社に支払う「仲介手数料」をはじめとした諸費用がかかります。

具体的にどのような費用・手数料がかかるのか、表にまとめました。

| 費用の項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 仲介手数料 |

|

| 登録免許税 (抵当権抹消の費用) |

1,000円×件数 ※マンションの場合は一般的に「土地」と「建物」で別々に1,000円ずつかかります |

| 司法書士依頼料 (抵当権抹消の費用) |

1~2万円 |

| 譲渡所得税 |

|

| 印紙税 |

※軽減後税額を記載しています。 |

| 住宅ローン一括返済の手数料 | 1~6万円 |

| ハウスクリーニング費用 | 5~8万(3LDK~4LDKの場合) |

| 引っ越し費用 | シーズンや移動距離、業者によって異なる |

| 登記事項証明書の発行手数料 |

|

| 印鑑証明書の発行手数料 |

|

| 住民票の発行手数料 | 約300円 |

| 固定資産税評価証明書の発行手数料 | 1件200円~400円程度(自治体により異なる) |

それでは、各費用の詳細を順番に解説いたします。

1-1.仲介手数料

仲介手数料は、売却が決まった際に仲介を依頼した不動産会社に支払う成功報酬です。

そのため、売買が成立した場合のみ発生します。

仲介手数料の金額は、不動産会社が自由に設定できるものではありません。宅地建物取引業法(宅建業法)によって上限が以下のように定められています。

| 取引金額 | 仲介手数料の上限額 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売却価格×5パーセント+消費税 |

| 200万円超400万円以下 | 売却価格×4パーセント+2万円+消費税 |

| 400万円超 | 売却価格×3パーセント+6万円+消費税 |

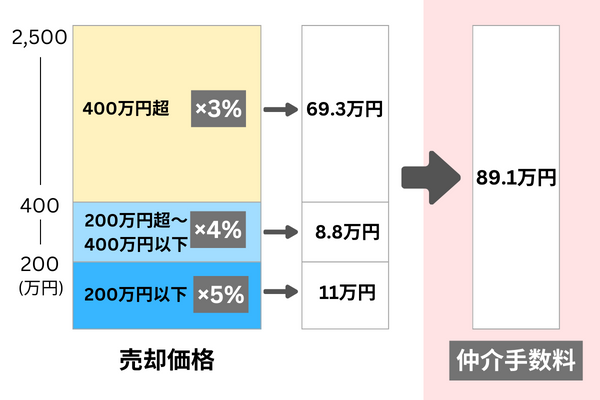

たとえば、マンションを2,500万円で売却した場合、仲介手数料の上限額は以下の図のように計算します。

■仲介手数料の計算シミュレーション│マンション売却価格2,500万円の場合

図の通り、2,500万円でマンションを売却した際の仲介手数料の上限額は891,000円(税込み)となります。

おおまかな金額を把握したい場合は、以下の早見表が仲介手数料を知る目安になりますので、ぜひご活用ください。

| 売却価格 | 仲介手数料(消費税10%で計算) |

|---|---|

| 1,500万円 | 561,000円 |

| 2,500万円 | 891,000円 |

| 3,500万円 | 1,221,000円 |

| 4,500万円 | 1,551,000円 |

| 5,500万円 | 1,881,000円 |

| 6,500万円 | 2,211,000円 |

| 7,500万円 | 2,541,000円 |

| 8,500万円 | 2,871,000円 |

| 9,500万円 | 3,201,000円 |

仲介手数料を詳しく知りたい方は、不動産会社の査定を受けてみましょう。

仲介手数料は売却金額によって決まるので、査定額がわかれば、おおよその金額を計算できます。

1-2.抵当権抹消の費用

マンションを売却する時に住宅ローンが残っていると、引き渡しまでに完済して抵当権を抹消しなければなりません。

抵当権とは住宅ローンの返済が滞った時に担保となるもので、住宅ローンを組んだ際に金融機関が設定します。

抵当権抹消にかかる費用は以下の通りです。

| 費用の項目 | 費用の目安 | 登録免許税 | 1,000円×件数 ※マンションの場合は一般的に「土地」と「建物」で別々に1,000円ずつかかります |

|---|---|

| 司法書士依頼料 | 1~2万円 |

抵当権抹消登記をするには法務局への申請の際に登録免許税の支払いが必要になります。

費用は、不動産1件につき1,000円です。一般的にマンションの場合は土地と建物を別にカウントするため、計2,000円かかります。

抵当権抹消登記の費用は、手続きの費用のほかに、司法書士に支払う報酬が発生します。

司法書士事務所によって費用が異なりますが、一般的には1~2万円程度です。

なお、マイホームとして使っていたマンションの売却であれば、自分で抵当権抹消登記の手続きをすることが可能です。しかし、司法書士に依頼をしたほうがミスを防げるなど、スムーズに進められるでしょう。

また、売却するマンションの名義人が複数いる場合には、手続きが複雑になるため、トラブルを防ぐためにも司法書士への依頼がおすすめです。

1-3.譲渡所得税

譲渡所得税は、マンションなど不動産を売却し、利益が出た場合に課される税金です。

マンションの所有期間が5年以内だと「短期譲渡所得」、5年を超えれば「長期譲渡所得」となり、それぞれ税率が異なります。

| 所有期間 | 税率 | |

|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% (所得税30.63% 住民税 9%) |

| 長期譲渡所得 | 5年を超える | 20.315% (所得税15.315% 住民税 5%) |

※復興特別所得税を上乗せした税率

住民税と所得税、令和19年までは所得税の税率の中に、復興所得税の2.1%が含まれます。

譲渡所得税は、次の計算式で算出します。

譲渡所得=不動産の売却価格 -(取得費+譲渡費用)

取得費とは、マンションの購入時の費用のことです。

1-4.印紙税

印紙税は、マンションなど不動産を売却する際に売買契約書に対して課税される税金です。売買契約書に収入印紙を貼付して納めますが、金額は記載されている売買価格によって異なります。

売買価格ごとの印紙税の金額を、以下の表で確認しておきましょう。

| 契約金額 | 印紙税の税額 | 軽減後税額 |

|---|---|---|

| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |

| 1億円超5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |

印紙税の軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成された売買契約書で、契約金額が10万円を超えるものが対象です。

1-5.住宅ローンの繰り上げ返済の事務手数料

住宅ローン残債がある状態で売却手続きを進める場合には、繰り上げ返済でローンを完済しなければなりません。

繰り上げ返済の際にかかる手数料は、1〜3万円程度が目安ですが、インターネット窓口やネットバンクの場合は無料のケースもあります。

事務手数料は金融機関によって異なるため、どの程度の金額になるのか、事前に問い合わせをしておくことが大切です。

1-6.ハウスクリーニング費用

室内の状態によっては、ハウスクリーニングが必要になる場合があります。

ハウスクリーニングを専門会社に依頼する際にかかる費用の目安は、間取りごとに異なります。

| 間取り | 居住中の費用目安 | 空室の費用目安 |

|---|---|---|

| 1R・1K | 15,000円~35,000円 | 12,000円~25,000円 |

| 1DK・2K | 20,000円~40,000円 | 15,000円~35,000円 |

| 1LDK・2DK | 25,000円~45,000円 | 20,000円~40,000円 |

| 2LDK・3DK | 35,000円~60,000円 | 30,000円~55,000円 |

| 3LDK・4DK | 40,000円~75,000円 | 35,000円~65,000円 |

なお、特定の場所のみハウスクリーニングする場合の費用目安は以下の通りです。

| 場所 | 費用目安 |

|---|---|

| 浴室 | 10,000円~20,000円 |

| トイレ | 6,000円~13,000円 |

| 洗面台まわり | 6,000円~10,000円 |

| キッチン | 12,000円~20,000円 |

| 換気扇・レンジフード | 10,000円〜20,000円 |

| フローリング | 8,000円~30,000円(床面積による) |

| エアコン | 8,000円~25,000円 |

ハウスクリーニングは必ずしも業者に頼む必要があるとは限りません。室内の状態によって判断が分かれます。そのため、 ご自身で判断せず不動産会社の担当者にハウスクリーニングすべきか相談することをおすすめします。

1-7.引っ越し費用

また、売却に必要な費用を計算する時に忘れがちなのが、引越し費用です。引っ越しにかかる費用は、引っ越し会社やシーズン、移動距離によって大きく差があるため、複数の会社に見積もりを依頼して比較しましょう。

また、引っ越しの荷造りの際に不用品が出ると、処分費用が別途かかります。不用品が多い場合は費用がかさむおそれがあるので注意しましょう。

不用品回収の専門会社にも見積もりを依頼し、引っ越し会社とどちらが処分費用が安いか比較しておくのもひとつの手です。

1-8.証明書の発行手数料

マンション売却時には、各種証明書の発行手数料が合計1,500円程度かかります。

- 登記事項証明書

- 印鑑証明書

- 住民票

- 固定資産税評価証明書

それぞれ詳しく解説します。

住宅ローン控除を受ける場合は、申請手続きに「登記事項証明書」を発行する必要があります。

「登記事項証明書」の発行手数料は以下の通りです。

- 書面・窓口交付:600円

- オンライン請求・送付:500円

- オンライン請求・窓口交付:480円

売買契約時には、契約書に押す実印が正しいものであることを証明するため、「印鑑証明書」が必要です。

「印鑑証明書」の発行には、以下の手数料がかかります。

- 書面・窓口交付:450円

- オンライン請求・送付:410円

- オンライン請求・窓口交付:390円

マンションを引き渡し、買主へ名義変更をする際には「固定資産税評価証明書」が必要になります。

発行手数料は、1件200円~400円程度です。

住所変更の手続きの際には、住民票の発行手数料がかかります。

手数料は各自治体によって異なりますが、およそ300円です。

以上の証明書の発行手数料を合計すると、1,500円前後になります。

2. 手残り金額シミュレーション|費用・手数料を引くといくら残る?

マンションの売却時に、仲介手数料やその他の諸費用を支払うと、最終的な手残り金額はいくらになるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

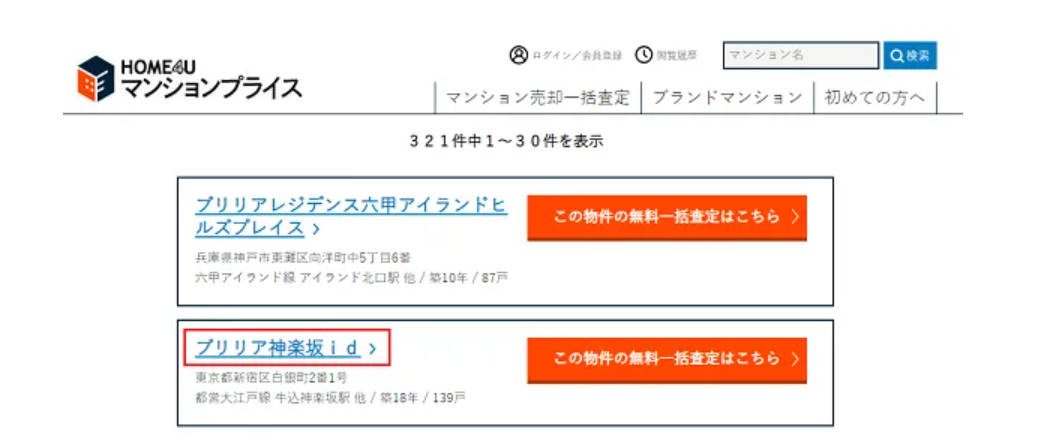

今回は、NTTデータグループが運営する「マンションプライス」を用いて無料で手残り金額をシミュレーションする方法をご紹介します。

以下3つのステップで簡単にシミュレーションが可能です。

- マンション名を入力

- 該当のマンションを選択

- 手残り金額をシミュレーション

それでは手順を詳しく見ていきましょう。

ステップ1:マンション名を入力

まず「マンションプライス」のページにアクセスします。

つづいて、ページ中央の「マンション名から調べる」、もしくはメニュー上部の検索窓にマンション名を入力し、検索ボタンを押してください。

検索にヒットしない場合は、都道府県、市区町村を選択して査定を依頼することも可能です。

ステップ2:該当のマンションを選択

表示されたマンション名をクリックします。

マンション名の横に表示されている「この物件の無料一括査定はこちら」は査定依頼の申し込みボタンなので、誤って押さないようにしましょう。

ステップ3:手残り金額をシミュレーション

マンションの詳細情報が表示されたら、画面を下のほうまでスクロールしましょう。「売却額シミュレーション」の入力スペースが現れます。

マンションの「想定売却価格」と「ローン残債金額」を入力し、「計算する」ボタンを押します。すると、右側に手数料や諸費用を引いた手残り金額が算出されます。

なお、シミュレーションされた金額は、あくまで概算です。マンション売却の目安にはなりますが、実際の査定価格はこの通りではないのでご注意ください。

3.マンション売却の費用負担を抑える方法

マンション売却時に買い替えをすると、以下3つの税金負担を抑える制度が利用できます。

- 3,000万円の特別控除

- 特定の居住用財産の買換えの特例

- 10年超のマイホームを売却するときの特例

売却したマンションがこれらの制度の利用条件を満たしていれば、大きな節税対策になるでしょう。

ただし、これらの控除は住宅ローン控除との併用ができません。そのため買い替えの場合は、利用する前にどちらの制度を選ぶべきか慎重に検討する必要があります。

3-1.3,000万円の特例控除

3,000万円の特別控除は、「居住用財産」を売却した場合、譲渡所得から3,000万円の控除を受けられる制度です。

居住用財産(マイホーム)なので、自宅マンションを売却すれば条件を満たします。他にも以下の条件があります。

- 節税対策として本特例を受けるために購入したマンションではない

- 別荘や保養のためのセカンドハウスなどではない

- 売却した年、前年、前々年に本制度やその他の控除制度を受けていない

- 住まなくなった場合は住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売却している

- 売却先が配偶者や親族など特別な関係ではない

条件を満たしたうえで売却すれば3,000万円の特別控除を利用できますが、自動的に控除されるのではありません。売却した翌年に確定申告し、3,000万円の特別控除を利用する旨を申告する必要があります。

3-2.特定の居住用財産の買い換えの特例

特定の居住用財産の買い替えの特例とは、一定の条件のもとマンションを売却し、新たに住宅を購入した場合、売却時の譲渡所得税を将来に繰り延べられる制度です。

本特例を適用するためには、売却するマンションと購入する住宅のそれぞれに条件があります。

売却するマンションの条件は以下の通りです。

- 居住年数が10年を超えているマイホーム

- すでに転居していれば転居後3年以内

- 売却した年、前年、前々年にその他の控除制度を受けていない

- 国内の不動産が対象

次に購入する住宅の条件です。

- 売却した翌年の12月31日までに購入

- 床面積50㎡以上、500㎡以下

- 取得日の翌年12月31日までに居住

- 中古住宅の場合は新築後25年以内、新耐震基準に適合

また、3,000万円の特別控除と同様に、制度を利用するためには確定申告が必要なことに注意しましょう。

3-3.10年超のマイホームを売却するときの特例

10年を超えて所有していたマイホームを売却し、譲渡所得が発生しているならば、譲渡所得税に軽減税率が適用できる「10年超のマイホームを売却するときの特例」が利用可能です。

一般的に課税される譲渡所得税率は、所有期間5年以内は「39.63%」5年を超えて所有していた場合「20.315%」ですが、この特例が適用されれば「14.21%」まで税率が下がります。

本特例を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

- 日本国内にある10年以上居住したマイホームを売却する

- マイホームを新築する期間だけ仮住まいとして居住した家や、別荘などの趣味や娯楽のために所有する家ではない

- 売却先が配偶者や親族など特別な関係ではない

本特例は先述した3,000万円の特別控除とも併用が可能です。また、売却金額が6,000万円以内の部分までしか適用されないことも注意点として覚えておきましょう。

マンション売却時の仲介手数料は安くおさえられるか?

マンションを売却する時に、仲介手数料の値下げ交渉をすることは可能です。

仲介手数料に上限金額は定められていますが、その範囲内なら不動産会社が自由に金額を決められるからです。

しかし、仲介手数料の値下げ交渉をすることは、おすすめできません。

なぜなら、マンション売却において、仲介手数料だけが不動産会社の儲けとなるためです。仲介手数料が値下げとなった場合、以下のようなことが懸念されます。

- 営業担当者の意欲低下

- 積極的な販売活動をしてもらえない

- 囲い込みをされる

上記のようなことが起こると、効果的な広告活動が行われず、買い手へアピールすることができません。結果、購入したいと思う人の目にとまる機会が失われることになります。売却チャンスを逃せば、不本意な価格に下げることにもなりかねません。

つまり、仲介手数料の値下げは、結果的に損をしてしまう可能性があります。仲介手数料を下げるよりも、マンションを少しでも高く売却することを目指しましょう。

また、マンションをできるだけ高く売るなら、査定を1社だけに依頼するのではなく、複数の不動産会社に依頼することをおすすめします。

複数の査定額を比較してより高い価格での売却が目指せるからです。

複数社への査定依頼をする際は、一括査定サイト「不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)」が便利です。

「不動産売却 HOME4U」は、厳選された全国の優良企業2,500社の中から、条件にあった会社をピックアップし、その中からご自身で最大6社まで選択することができます。

査定を依頼する会社を探すなら、「不動産売却 HOME4U」をぜひご活用ください。

まとめ

マンション売却の手数料について理解は深まったでしょうか。以下おさらいです。

マンション売却時に支払う仲介手数料は、(売却価格×3%+6万円)+消費税です。また、マンション売却の際には、仲介手数料のほかに以下の費用や税金がかかります。

- 譲渡所得税

- 印紙税

- 抵当権抹消登記

- 司法書士への報酬

- 住宅ローン繰り上げ返済の事務手数料

- そのほかの諸費用

思いのほかかかるのが仲介手数料です。仲介手数料は一定の範囲以内であれば不動産会社で決めることができるので、値下げ交渉をしたくなるところですが、営業担当者の意欲低下につながるおそれもあるので、あまりおすすめはできません。

マンションを高く売却するコツは、売り出し価格を相場よりも高く設定すること、複数社へ査定を依頼することの2つです。特に、営業熱心で信頼できる不動産会社に依頼することは、売却の成功を大きく左右します。

信頼できる会社を探すなら、複数社をまとめて比較できる「不動産売却 HOME4U」をぜひご活用ください。

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)