土地の分筆とは、登記上の土地を分ける手続きのことです。「土地を売却しやすくする」「相続した土地が共有になるのを防ぐ」などの目的で行います。ただ注意をしないと建築が制限されたり、売却しにくくなったりする恐れがあります。

1. 土地の分筆とは?

土地の分筆とは、1つの土地(登記上一筆の土地といいます)を、物理的・法律的に2つ以上の区画に分け、それぞれ別個の土地にすることです。

簡単に言えば、大きな土地を内部で線引きして複数の小さな土地に分ける手続きが「分筆」です。

分筆行うために必要な登記(権利の情報を法登記簿に記録し示すこと)を分筆登記と言います。

分筆によって生まれた各区画には新しい地番(土地の番号)が与えられ、それぞれ独立した登記記録が作成されます。

ただし、分筆しただけでは権利関係は変わりません。

そのため、所有者XさんのA土地を、BとCに分筆しても、いずれもXさんが所有者として登記されます。

この章では、分筆を詳しく理解するために以下の4つについて解説します。

1-1. 分筆の目的

分筆を行うことで、土地の所有関係や利用目的を明確にし、部分的な売却や相続、土地活用などがしやすくなります。

分筆を行う目的は人により様々ですが、主な目的は以下の3つです。

- 土地一部を売却・活用するため

- 共有土地を分けて単独所有にするため

- 相続で土地を分割して受け継ぐため

- 土地の用途や地目に合わせて区分するため

土地一部を売却・活用するため

広い土地の一部だけを売却したい、または有効活用したいという場合に分筆が行われます。

例えば、100坪の土地のうち道路に近い50坪だけを売って現金化したい、といったケースです。

土地は一筆のままでは一部分だけ第三者に売ることはできませんが、分筆して売りたい部分を独立した土地にすれば、その部分だけを売却できます。

同様に、土地の一部に駐車場や貸しスペースを作るなど活用する際も、分筆しておけば管理や処分がしやすくなります。

共有土地を分けて単独所有にするため

複数人で共有している土地(持分で共有名義になっている土地)を、それぞれ単独所有できるように区分けする目的でも分筆が活用されます。

共有名義となっている土地の場合、土地全体の売却などには全員の合意が必要になるため、手間がかかります。

土地を分筆し単独の所有権、互いの同意なく売却や活用が可能になります。

相続で土地を分割して受け継ぐため

相続財産としての土地を、複数の相続人で分ける際にも分筆が利用されます。

親から受け継いだ一筆の土地を分筆し、長男は北側の区画、次男は南側の区画といったように振り分けることで、それぞれが単独名義で相続登記できます。

分筆せず共有で相続すると、売却や建替えのたびに共有者全員の同意が必要になることから、相続人同士でトラブルに発展するケースもあります。

土地の用途や地目に合わせて区分するため

一つの土地の中で、部分ごとに利用目的が異なる場合も分筆が検討されます。

例えば、広い土地の一角だけ畑や農地として使っている、または山林になっている場合です。

登記記録上、土地には地目(宅地・農地・山林・原野などの区分)が一つだけ指定されます。

しかし実際には一部だけ用途が違うときは、分筆して区画を分け、それぞれ適切な地目に変更登記することで現状に即した登記内容に整えることができます。

また、土地の用途を分けることは税金面にも影響します。

例えば宅地(住宅用地)として課税されている土地の一部を農地に分筆して地目変更すれば、その部分は農地として固定資産税評価がされるため税負担を軽減できる可能性があります。

1-2. 分筆は土地家屋調査士が行う

土地の分筆登記手続きは、土地家屋調査士という国家資格を持つ専門家に依頼するのが一般的です。

分筆には専門的な測量作業や図面作成、法務局への申請など高度な知識と手続きが必要となるためです。

なお、分筆登記そのものは本人申請も法律上は可能ですが、実際には測量図面の作成や隣地所有者との立ち会い確認など、専門知識が不可欠な作業ばかりで現実的ではありません。

費用の相場については5章で解説しますが、42万円が相場となっています。

1-3. 合筆との違い

合筆(がっぴつ)とは、分筆の逆で複数の土地を一つにまとめる手続きです。

例えば隣り合う2筆の土地を合筆登記して1筆にまとめると、それぞれ別だった土地が一体の土地として扱えるようになります。

大きな開発をする際に境界線を気にせず活用できる、登記名義や管理を一本化できる、といったメリットがあります。

1-4. 分割との違い

日常会話では「土地を分割する」という言い方もしますが、登記上の「分筆」とは少し意味合いが異なります。

分割とは、必ずしも登記手続きを伴わずに土地の利用範囲を区分けすることです。

例えば広い土地をフェンスや塀で二つに区切ってそれぞれに建物を建てる場合、それは見た目には土地を分けていますが、登記上は一筆のままです。

このように分筆登記をせずに土地を区切って利用することを便宜上「分割」と呼ぶことがあります。

分割でも、建築基準法の要件を満たせば、複数の建物を建築することが可能です。

ただし、分割しただけでは、登記上一つの土地のままです。

一部分の売却や共有名義の解消はできません。

2. 土地の分筆をするメリット

土地を分筆すると、所有者や利用者にとって様々なメリットが生まれます。

ここでは主なメリットをいくつか紹介します。

2-1.権利関係が明確になりトラブルを防止できる

分筆の最大のメリットは、土地の権利関係をはっきりさせられることです。

共有状態の土地を分筆すれば持分ではなく各人固有の土地となり、境界線で明確に区切られるため「ここから先は自分の土地」という範囲がはっきりします。

これによって、共有者同士で土地利用の方針が合わず揉めるといったトラブルを防止できます。

また、分筆しておけば各自が自分の土地を自由に扱えるので、他の共有者の同意を得る手間も省けます。

「土地を巡る家族間トラブルを避けたい」「将来の紛争リスクを減らしたい」という場合、分筆は有効な手段です。

2-2.土地の有効活用や売却がしやすくなる

土地を分筆することで、その土地の一部分だけを柔軟に活用できるようになります。

例えば広大な土地の片方だけを駐車場にして収益を得たり、一部を売却して資金化したりといった選択肢が生まれます。

分筆していないと土地全体でしか活用や処分ができませんが、分筆後は区画ごとに別々の用途に供することが可能です。

また、土地が広すぎたり形がいびつだったりすると一括では買い手がつかないケースもありますが、適切に区画割り(分筆)することで需要に合った大きさ・形状の土地を提供でき、売却しやすくなることがあります。

特に住宅用地の場合、一般的な敷地面積に合わせて分筆することで買い手のニーズにマッチし、結果的に早期売却や高値売却につながる可能性があります。

さらに、共有持分のままでは低く評価されがちな不動産も、分筆によって実体のある単独所有の土地となることで、市場で適正に評価されるというメリットもあります。

分筆しなくても土地の一部売却は可能なのでは?

土地を一部分だけ売却する場合は、分筆が必要です。

ただし分筆しなくても、土地の一部の権利(持分)を売却する事は可能です。

例えば兄弟3人で共有している土地でも、自身の持分の範囲であれば、他の名義人の同意無しで売却できます。

ただ、持分は「持分の範囲でその土地を使う権利」であり、「一部の土地における全ての権利」を取得するものではないですから、購入者にとっては使い勝手が悪いでしょう。

また、他の名義人とのトラブルに発展する可能性もあるため、持分の売却は土地相場よりも安く取引されます。

可能であれば分筆をして売却した方が、より高く、そして早く売却できる可能性が高まります。

共有名義の土地売却を検討されている方は、不動産会社に相談してみましょう。

不動産会社の対応の質や査定額は、会社、あるいは担当者によって大きく異なります。

できる限り複数の不動産会社を比較して、信頼できる不動産会社と自分にあった売却の方法を考えていきましょう。

複数社への査定依頼は大変ですが、NTTデータグループ会社運営の不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)を使うと簡単です。

たった一度の入力で、最大6社の不動産会社にまとめて査定依頼ができます。ぜひご活用ください。

2-3.土地利用や税金の面で柔軟に対応できる

分筆によって土地利用の幅が広がることも見逃せません。

例えば広い土地の一部だけ別の用途に転用したい場合、分筆して区画を分けておけばスムーズに用途変更(地目変更)ができます。

一筆のままだと土地全体で一つの用途しか登記できませんが、分筆すればそれぞれの区画に適した用途を設定できるため、土地を無駄なく活用できます。

また、分筆は税金面でメリットをもたらすこともあります。

住宅が建っている土地には固定資産税の小規模住宅用地の特例(一定面積まで税額が1/6になる減額措置)がありますが、この適用面積には上限があります。

広大な宅地だと一部しか減税されません。

そこで土地を分筆し、住宅が建っている部分を適切な面積で区切れば、その区画について最大限の減税効果を受けられます。

一方、宅地部分と農地部分が混在している土地では、農地部分が宅地と一緒になっていると評価が上がって税金が高くなることがあります。

分筆して農地を独立させ農地として評価を受ければ、農地については固定資産税が安くなる可能性があります。

このように、分筆は税負担の調整にも活用できる場合があるのです。

3. 土地の分筆をするデメリット

一方で、土地の分筆にはデメリットや注意点も存在します。

分筆すれば必ず良い結果になるとは限らないため、以下の点に留意しましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1.形状の悪さ・建築制限で活用しにくくなる

分筆の形状が悪いと、活用しにくい土地になることがあるため注意が必要です。

例えば、分筆して接道部分の幅が極端に狭くなると、車の出入りがしにくくなる恐れがあります。

また、分筆して奥に細長い形になれば、思ったような建物が建てられなくなるかもしれません。

さらに、分筆によって土地の面積が小さくなると、建物の再建築が制限されることも考えられます。

建築基準法では、建ぺい率や容積率などの規制で、土地面積に対して建築できる建物の大きさを定めています。

分筆をして土地が小さくなると、土地に対する建物比率が大きくなり、増築などが制限されやすくなります。

なお、分筆後の建物が建ぺい率や容積率の規制内容に違反する場合、違法建築物となります。

この場合、事前に土地家屋調査士がストップを出すはずですが、所有者自身が理解しているとより安全です。

3-2.評価額が下がり売却しにくくなる

分筆によって土地の価値を下げることができます。

意図的、意図的でない、どちらの場合にせよ、土地の価値が下がれば売却価格も下がります。

例えば、角地を分筆して1面道路の土地にしてしまうと、日当たりが良く車の出入りもしやすい角地に比べ、売却しにくくなり価値が大きく下がる可能性があります。

また、細い進入路を通り敷地内に入る旗竿地も、車の出入りがしにくいなどの理由から敬遠されやすくなります。

売却価格を低く設定しないと、いつまでも売れ残ってしまう恐れもあるでしょう。

他にも、細長い形や台形、三角形といった不整形地に分筆した場合も、使いにくいイメージを持たれ売却時に不利になることが考えられます。

売却を前提に分筆する際は、売りにくい形にならないよう十分な注意が必要です。

分筆する前に不動産会社に相談してみるのもおすすめです。

同の様にして売り出した方がより高く、早く売れそうか相談してみましょう。

どんな不動産会社に査定を依頼すればいいか分からない方は、NTTデータグループ会社運営の不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)をご活用ください。

全国から厳選された2,500社以上の不動産会社の中から、最大6社にまとめて査定依頼ができます。

3-3.固定資産税など税負担が増える場合がある

住宅が建っている土地を分筆すると、税金が高くなることがあります。

住宅用地には減税措置があり、固定資産税などが減額されています。

ところが、住宅が建つ土地から分筆して建物がない別の土地になると、減税の対象から外れ税金が増えてしまいます。

住宅が建つ土地に適用される減税措置は、以下のようになっており、土地の広さや評価額によっては大きな減税額になっている可能性があります。

| 住宅用地の区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |

|---|---|---|

| 小規模住宅用地 (200平米以下の部分) |

評価額 × 1/6 | 評価額 × 1/3 |

| 一般住宅用地 (200平米を超える部分) |

評価額 × 1/3 | 評価額 × 2/3 |

出典「“固定資産税・都市計画税(土地・家屋)”.東京都主税局 . (参照2024-08-16)」をもとに、お家のいろはが独自に作成

住宅が建っていない土地に分筆しても、すぐに売却する計画なら、増えた税金の負担は一時的なもので済みます。しかし分筆後も所有し続ける場合は、税金の増額に十分注意したほうがよいでしょう。

3-4.手続きに手間と費用がかかる

土地の分筆は、思い立ってすぐ自分だけで簡単にできるものではありません。

境界確定のための測量や隣地所有者との立ち会い調整、法務局への申請書類作成など、専門的かつ煩雑な手続きが必要です。

土地家屋調査士への依頼から登記完了まで、境界の状況によっては数か月単位の時間と労力を要します。

隣地所有者との人間関係調整といった手間も無視できません。

境界確認の立ち会いでは、場合によっては境界でもめるケースもあります。

分筆作業中は何度か現地調査も行われるため、ご自身の予定調整も必要です。

当然ながら費用もかかります。

土地家屋調査士への報酬は土地の面積や筆数、境界ポイントの数などによって変動しますが、100万円以上かかる場合もあります。

こうした煩雑さを考えると、分筆は「手軽」とは言えない手続きといえます。

4. 土地を分筆する手順と期間

では実際に土地を分筆する場合、以下のような流れで進めていきます。

- 土地家屋調査士に依頼して調査開始

- 境界確定(必要に応じて)

- 分筆プランの作成

- 測量と図面作成

- 分筆登記の申請

期間の目安としては、隣地との境界がすでに確定しているケースでは測量から申請まで約1〜2週間、登記完了までさらに1〜2週間程度で済むこともあります。

一方、境界確定が必要な場合はその作業に数か月を要するため、トータルでは数か月〜半年近くかかるケースもあります。

余裕を持ったスケジュールで計画しましょう。

4-1.土地家屋調査士に依頼して調査開始

土地家屋調査士に依頼すると、まず法務局で当該土地の資料を調査します。

現在の登記簿情報や公図、既存の地積測量図(過去に測量・分筆された図面)があれば入手し、境界の履歴や面積を確認します。

現地では境界標(くい)などが正しい位置に残っているかチェックします。

4-2.境界確定(必要に応じて)

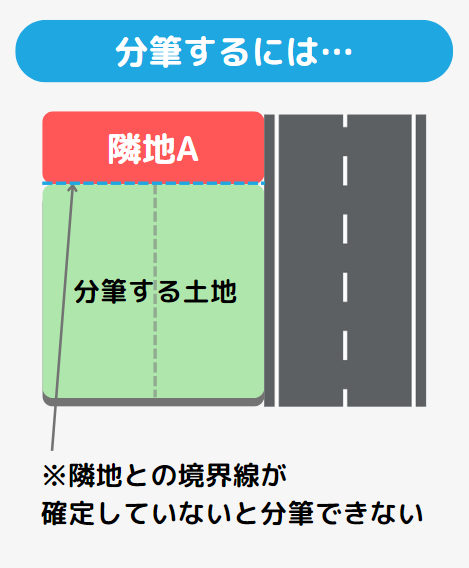

隣地との境界が未確定(境界標がない・不明瞭)な場合、境界確定測量という作業を行います。

分筆は土地の形状、面積を確定させる手続きでもあるため、隣地との境界が明確でければいけません。

隣接する土地所有者や道路管理者(市区町村など)と日程を調整して現地に立ち会い、双方で境界地点を確認し合意します。

合意内容は筆界確認書という書面にまとめ、署名捺印します。

その後、合意した位置に境界標を新たに設置します。

境界確定作業には関係者との調整や資料作成に時間がかかり、一般的に2〜3か月程度要することがあります。

4-3.分筆プランの作成

境界が確定したら、どの位置で土地を分けるか具体的なプランを立てます。

依頼者の希望(どの部分をどのくらいの面積で分けたいか)をヒアリングし、測量士が図面上で候補線を引いていきます。

4-4.測量と図面作成

分筆方法が決まったら、改めて正確な測量を行います。

高精度の測量機器を使って土地全体と新しい境界線の位置を測り、各区画の形状・面積・境界点の座標などを記載した地積測量図を作成します。

この図面は法務局に提出する重要書類です。

4-5.分筆登記の申請

必要書類が整ったら、法務局(登記所)に分筆登記申請を行います。

申請は土地家屋調査士が代理で行ってくれます。

法務局での審査完了までの期間は、概ね1〜2週間程度です。

登記完了後、新しく生じた各土地それぞれに登記識別情報(従来の権利証に相当)が発行され、土地家屋調査士経由で依頼者に納品されます。

以上がおおまかな手順です。

なお、農地を分筆する場合には農地法上の許可の要否に注意が必要です。

農地を農地のまま分筆するだけなら登記手続き上は問題ありませんが、分筆後に一部を農地以外に転用する場合(宅地にする等)は農地転用許可が別途必要になります。

分筆の目的によっては、関連する行政手続きも確認しておくと良いでしょう。

5. 分筆にかかる費用

土地の分筆にかかる費用は、大半が土地家屋調査士への報酬です。

日本土地家屋調査士会連合会の資料によると、分筆の報酬相場はおよそ42万円です。

ただし、境界確定を行うなど、土地家屋調査士の作業が増えると100万円以上かかることもあります。

土地家屋調査士の報酬以外では、登記の際に納める登録免許税が、土地1筆に対し1,000円かかります。

また、分筆にあたり所有権についての変更がある場合は、登録免許税と司法書士報酬がかかります。

登録免許税は固定資産税評価額の4/1000、司法書士報酬は目安として5万円ほどです。

分筆にかかる費用については、以下でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

6. よくある質問

分筆を検討する際は、メリット・デメリットを総合的に判断し、専門家とも相談しながら進めることが大切です。

最後によくある質問をまとめましたので、疑問点の解消にお役立てください。

-

Q

1. どんな土地でも分筆できますか?分筆できない土地はある?A

どんな土地でも分筆登記を行うことは可能です。

市街地の宅地であれ農地であれ、手続き上の要件(境界が確定していること等)を満たせば法務局で登記できます。

ただし、実務的に「分筆できない(分筆が難しい)土地」として次のようなケースが挙げられます。- 隣地との境界が未確定な土地:境界トラブルがある、境界標が失われているなどの場合、そのままでは分筆登記申請が受理されません。

まずは境界確定測量を行い、境界をはっきりさせる必要があります。 - 建物が跨っている土地:土地の上に建つ建物が、予定している分筆線にかかってしまう場合は分筆できません。

建物を一部除却するか、分筆線を変更するなどの対処が必要です。 - 極端に狭小な区画しか取れない土地:条例などで最低敷地面積が定められている地域では、それを下回るような区画は分筆しても建物が建てられず事実上利用価値がないため、行政指導で分筆を止められるケースがあります。

- 既存の権利関係に問題がある土地:分筆対象の土地に抵当権が設定されている場合、分筆すると抵当権は原則として新しい各土地に引き継がれます。

分筆自体は可能ですが、抵当権者(金融機関)の了承無しに勝手に分筆するとトラブルになる可能性があります。

以上のように、法律上まったく分筆できない土地はほとんどありませんが、事前に解決すべき問題がある土地は存在します。

事前調査の段階で土地家屋調査士が「分筆可能か」「どんな準備が必要か」を判断してくれますので、専門家に相談すると安心です。

- 隣地との境界が未確定な土地:境界トラブルがある、境界標が失われているなどの場合、そのままでは分筆登記申請が受理されません。

-

Q

2. 分筆にはどれくらい時間がかかりますか?A

境界がすでに確定しており、隣地との立ち会い調整も円滑に進むケースでは、実作業開始から分筆登記完了まで約1〜2か月程度で終わることもあります。

測量自体は数日で完了し、その後の法務局での処理が1〜2週間程度というイメージです。一方、境界確定が必要な場合や、分筆区画が多い場合などは3か月〜半年ほど見ておいた方がよいでしょう。

特に境界確定には近隣との調整に時間がかかることが多く、すぐに日程調整がつかなかったりトラブルがあると長引く傾向があります。依頼する土地家屋調査士の業務状況や、法務局の混雑状況によっても所要時間は変わります。

急ぎの場合は調査士に事情を伝え、可能な範囲でスケジュールを調整してもらいましょう。 -

Q

3. 分筆すると固定資産税はどうなりますか?A

分筆そのものは所有形態の変更であり、固定資産税の税率が変わるわけではありません。

しかし、分筆後の土地の状況によって税額が変化する可能性があります。例えば、一つの宅地を分筆して片方を更地にした場合、更地部分には住宅用地の特例が効かなくなり税額が上がります。

逆に農地付きの宅地を分筆し農地部分を独立させれば、農地部分は宅地より低い評価になり税額が下がる可能性があります。要は、分筆によって各区画の利用状況や地目が変化すると、それに応じて評価額も変わり税額も上下します。

税金が心配な場合は事前に自治体の資産税課や税理士に相談し、分筆後の税額シミュレーションをしてもらうとよいでしょう。 -

Q

4. 分筆の費用はどのくらい?自分で安くする方法はありますか?A

分筆費用の中心となる土地家屋調査士への報酬は、土地の状況によって大きく異なります。

簡単なケースで十数万円、難しいケースでは100万円前後かかることもあります。

費用を抑える方法としては、複数の調査士から見積もりを取って比較することが挙げられます。

調査士によっては価格に差がありますので、相見積もりは有効です。ただし、極端に安い調査士だとサービス内容(隣地対応や測量精度)に不安が残る場合もあります。

費用だけでなく実績や信頼性も考慮して選びましょう。 -

Q

5. 分筆しない方がいいケースもありますか?A

はい、状況によっては無理に分筆しない方が良い場合もあります。

例えば、分筆によって生じる区画のどちらかが接道義務を満たせない(道路に出られない)場合や、分筆すると土地の形が悪くなり利用価値が下がってしまう場合です。そのようなケースでは分筆せず、売却方法の工夫(隣地と一緒に売る等)や共有のまま運用する方法を検討した方が良いこともあります。

また、分筆することで税金や費用負担が増えるだけでメリットが薄い場合も見送った方がいいでしょう。

分筆には手間とコストがかかるため、メリットがデメリットを上回るかどうかを冷静に判断することが大切です。土地一部の売却・活用のために分筆を検討中の方は、早めに信頼できる専門家へ相談し、安心・確実な手続きを進めてください。

まとめ

土地の分筆とは、大きな土地を目的に応じて複数に区分けし、それぞれ独立した土地として登記する手続きです。

土地を一部だけ売却・活用したい場合や、共有状態を解消して単独所有にしたい場合、相続で土地を分け合いたい場合などに使われます。

権利関係が明確になり、土地活用の幅が広がるなど多くのメリットが得られますが、その反面手続きの手間や費用、税金面・資産価値面での注意点もあります。

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)