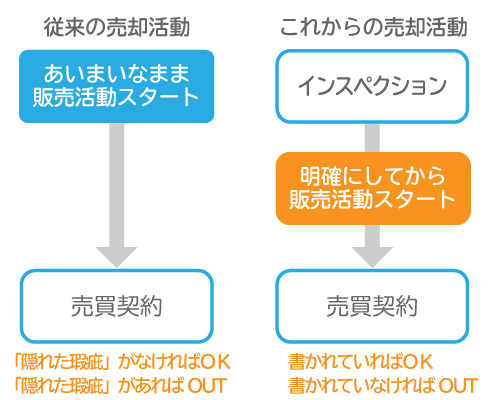

売買の対象物に隠れた瑕疵(かし=通常有すべき品質を欠くキズや欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。

「瑕疵担保責任」は、2020年(令和2年)4月1日から「契約不適合責任」に変わりました。

瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わることで、売主の責任は残念ながら重くなります。

一方で、買主にとっては中古住宅をより安心して買いやすくなるという内容となっています。

この記事では、「契約不適合責任」とは何なのか、従来の瑕疵担保責任とはどのような点が違うのか、契約不適合責任における売却の注意点は何かという点を、分かりやすく解説します。

本記事では、2020年4月1日以降の民法を「新民法」、2020年3月31日までの民法を「旧民法」と表現して解説します。

- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を

- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格

- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

岩井 佑樹

合同会社ゆう不動産代表。

不動産売買仲介を中心に活動し、実務経験を活かしたWeb記事制作も行う。

不動産関連の記事執筆は800本以上。取引の流れや注意点などを分かりやすく発信。

不動産業と情報発信の両面から実務に役立つ知識を提供。

Contents

1.契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」の略です。

契約不適合責任は、「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるとき」に売主が責任を負い、買主が保護されるという制度です。

簡単に言うと、契約内容と異なるものを売却したときは、売主が債務不履行の責任を負うというのが契約不適合責任になります。

例えば、雨漏りを起こしている物件でも、契約内容にその事実が盛り込まれていれば契約不適合責任は負いません。

一方で、買主が了承していた場合でも、契約内容に雨漏りの事実が盛り込まれていなければ、売主は責任を負うことになります。

契約不適合責任は、従来の瑕疵担保責任よりも話が単純化・明確化されており、単に契約の内容と異なるものを売却したときは、売主に責任が及ぶという契約上の「債務不履行」の問題に位置付けられたのです。

1-1.瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

瑕疵担保責任は、売主が瑕疵(目的物が通常有すべき品質・性能を欠くこと)について負う責任です。

買主が通常の注意を払ったにも関わらず発見できなかった「隠れた瑕疵」が対象で、買主は売主に対して「損害賠償請求」と「契約解除」を請求できる権利を有します。

旧民法では、瑕疵が発見されたとき、買主は「発見後1年間」は売主に対し損害賠償を、契約の目的の達成できない場合は契約解除ができると定めています。

最も明確な違いとしては、瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵についての責任」であるのに対し、契約不適合責任は「債務不履行責任」という点です。

例えば裁判において、瑕疵担保責任では「それが隠れた瑕疵に該当するか」が争点になりますが、契約不適合責任では「それが契約内容にあるかどうか」が争点となります。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いを詳しくまとめると、以下の通りです。

| 項目 | 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 |

|---|---|---|

| 法的性質 | 法定責任 | 契約責任 |

| 要件 | 隠れたる瑕疵 | 契約の内容に合致しない場合 |

| 買主が請求できる権利 | 1. 契約解除 2. 損害賠償請求 |

1. 追完請求 2. 代金減額請求 3. 催告解除 4. 無催告解除 5. 損害賠償 |

| 損害賠償責任 | 無過失責任 | 過失責任 |

| 損害の範囲 | 信頼利益 | ※履行利益(信頼利益も含みます) |

少し専門的になりますが、法的性質については瑕疵担保責任が法律で定められた「法的責任」、契約不適合責任が契約で定められた「契約責任」となります。

また、売主に請求を問える要件は、瑕疵担保責任が「隠れた瑕疵」であるのに対し、契約不適合責任は「契約の内容に合致しない場合」です。

買主が請求できる範囲は、瑕疵担保責任では「契約解除」と「損害賠償」の2つだけだったのに対し、契約不適合責任では「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つが請求できるようになりました。

損害賠償請求については、売主が無過失か過失かの違いや、損害の範囲が信頼利益に限定されるか、履行利益も含まれるか等の違いがあります。

契約不適合責任では、「契約内容に適合しているか」が問われるため、売主は契約書の記載に細心の注意を払う必要があります。

物件の瑕疵を明記していなければ、売却後に修補請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。

特に、雨漏りやシロアリ被害などはトラブルになりやすいため、事前にインスペクション(建物状況調査)を実施し、契約書に適切な特約を設けることで、売却後のリスクを最小限に抑えることが重要です。

1-2. 瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わった理由

瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わるには、理由があります。

瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わるには、理由があります。

主な変更理由は以下の2点です。

- わかりやすい民法にすること

- 国際的なルールと整合性を合わせること

わかりやすい民法にすること

1つ目としては、わかりやすい民法に変えるという点が今回の改正の目的です。

民法では、瑕疵(かし)のように日常では使われない用語が多用されています。

瑕疵という字を読めない方も多いですし、意味も分からない方も多いです。

瑕疵担保責任のような一般には使用されていない用語の使用は取り止めることも、分かりやすい法律に変える対応の一つとなります。

また、今回の民法改正では「わかりやすさ」を追求するために、今まで判例で運用されていた多くの事項が条文化されています。

国際的なルールと整合性を合わせること

2つ目の変更理由としては、国際的なルールと整合性を合わせるという点です。

近年は外国人投資家も日本の不動産を多く購入しており、不動産売買の規定を諸外国の取引ルールに合わせるということも目的となっています。

例えば、瑕疵とは、「通常有すべき品質を欠くこと」と定義されています。

この「通常有すべき品質」とは、日本人が思っている社会通念でしかありません。

海外の方に日本の不動産を売却した際、「いや、これは日本の常識ですから」といっても日本の社会通念を理解していない外国人には通じないこともあります。

旧民法では、買主が契約解除等をできるかどうかは瑕疵担保責任により日本の社会通念が判断基準となっていました。

取引当事者が日本人同士であれば大きな問題とはなりませんが、相手が外国人だとやはり認識にズレが生じます。

新民法では、買主が契約解除等をできるかどうかは契約不適合責任により当事者が合意した契約内容が判断基準となります。

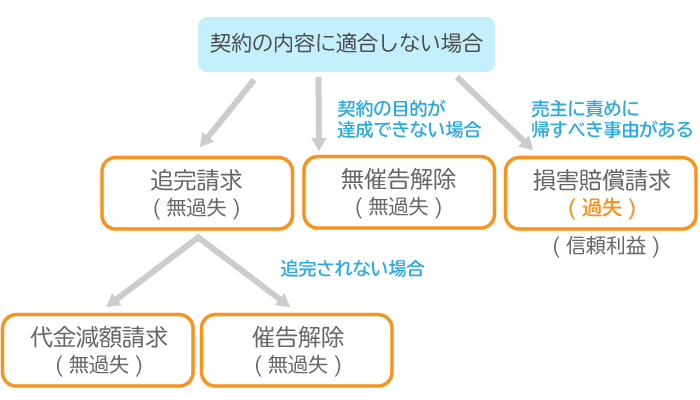

2.契約不適合責任で買主が請求できる5つの権利

契約不適合責任では、売主が契約内容と異なるものを売却したときは、買主は「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つができるようになります。

契約不適合責任では、買主が請求できる権利が5つに整理され、売主にとって契約内容の適合性がより厳密に求められるようになりました。

特に、売主に過失がなくても契約内容と異なれば責任を負うため、契約書の作成が非常に重要です。

売却時には物件状況報告書を作成し、契約内容を明確にすることで不要な紛争を防ぐことができます。

売主としては、契約時の説明責任を十分に果たすことがリスク回避のポイントとなります。

この章では、契約不適合責任で買主が請求できる5つの権利について、それぞれ詳しく解説します。

2-1.追完請求

契約不適合責任では、買主は新たに追完請求権が請求できるようになりました。

追完請求権は契約不適合責任における一番重要なメインの請求権です。

追完請求とは、改めて完全な給付を請求することを指します。

種類や品質または数量が契約内容と異なっていれば、追完請求により完全なものを求めることができます。

例えば、100個注文したのに、99個しか納品されていなかった場合、追完請求によってあと1個要求できるという権利です。

ただし、不動産の場合には、世の中に1つしかない特定物であるため、工業製品のように「あと1つ追加注文する」といった数量調整をすることができません。

そのため、不動産に認められる追完請求は、言い換えると「修補請求(直してくださいという請求)」ということになります。

例えば、雨漏りしているのに雨漏りしていないという契約内容で売却した場合、買主は購入後、売主に対して「雨漏りを直してください」と請求できるようになります。

追完請求のような「直してください」という請求は、当たり前の請求のような気がしますが、従来の瑕疵担保責任ではこのような請求ができませんでした。

瑕疵担保責任では、まず「雨漏りを事前に知っていたのか、知らなかったのか」という点が争点となってしまい、ストレートに修繕の要求はできません。

今後は契約不適合責任で追完請求権が明確に認められたことで、買主は売主に対して素直に修補請求ができることになります。

買主は、購入後「直してください」と要求しやすくなったので、売主としてはしっかりと追完請求権について理解する必要があります。

追完請求の話をすると、売主の中には家を完璧に修繕しないと売却できないのではないかと誤解する方もいますが、そういう話ではないという点がポイントです。

契約不適合責任の追完請求は、あくまでも契約内容と異なる場合には契約内容通りに直すということを意味しています。

例えば雨漏りがあったとしても、それを契約内容にしっかりと明記し、買主が了解して購入している場合には、修繕しなくても良いということになります。

よって、契約不適合責任は、完璧なものを売らなければいけないという話ではないのです。

尚、追完請求については、売主に責めに帰すべき事由は不要です。

売主に特段の落ち度がなかったとしても、契約内容と異なるものを売却してしまえば追完請求を受けることになります。

追完請求に関しては、新民法では第562条に規定されます。

新民法第562条の条文は以下の通りです。

(新民法第562条)

- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

- 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

2-2.代金減額請求

契約不適合責任では、買主に代金減額請求権も認められるようになりました。

ただし、代金減額請求権は追完請求権のサブ的な請求権になります。

新民法が認めた代金減額請求権は、追完請求の修補請求をしても売主が修補しないとき、あるいは修補が不能であるときについて認められる権利です。

あくまでも追完請求がメインの請求であり、それが駄目な場合には代金減額請求ができるということを定めています。

従来の瑕疵担保責任には、追完請求もありませんし、もちろん代金減額請求もありませんでした。

新しく買主が要求できる権利が2つも加わったことから、売主の責任は格段に重くなっているといえます。

代金減額請求は、まず「買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき」に認められます。

直せるものであれば、まずは追完請求の催告を行い、それでも直してもらえないときにはじめて「それなら代金を減額してください」と言えることになります。

一方で、明らかに直せないもの等、履行の追完が不能であるときは、買主は直ちに代金の減額請求ができることも規定されています。

代金減額請求権は2段構えの請求権であり、「直せるものは催告が必要」であり、「直せないもの等は催告が不要」というプロセスで代金減額請求ができるようになっています。

代金減額請求も、売主に責めに帰すべき事由は不要です。

ベースとなる追完請求が売主に責めに帰すべき事由は不要ですので、その代替となる代金減額請求も売主に落ち度がなかったとしても認められることになります。

代金減額請求に関しては、新民法では第563条に規定されます。

新民法第563条の条文は以下の通りです。

(新民法第563条)

- 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。

二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

- 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

2-3.催告解除

契約不適合責任では、代金減額請求の他、催告解除も認められています。

催告解除は、追完請求をしたにも関わらず、売主がそれに応じない場合に買主が催告して解除できる権利です。

売主が追完請求に応じない場合には、買主は代金減額請求では納得できない場合があります。

そのような場合に「やっぱり購入を止めます」と言えるのが催告解除です。

つまり、売主が追完請求に応じない場合、買主は「代金減額請求」と「催告解除」の2つの選択肢を持っていることになります。

契約解除されてしまうと、契約はなかったものとなるため、売主は売買代金の返還が必要です。

売主が追完請求に応じない場合は代金減額では済まされず、契約解除もあり得るため、買主の追完請求はとても強い権利といえるのです。

ただし、売主の債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはできないこととなっています。

また、催告解除についても、売主に責めに帰すべき事由は不要です。

催告解除に関しては、新民法では第541条に規定されます。

新民法第541条の条文は以下の通りです。

(新民法第541条)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2-4.無催告解除

契約不適合責任では、買主に「無催告解除」という権利も認められています。

代金減額請求にも無催告でできる代金減額請求権がありましたが、解除についても無催告でできる解除があります。

無催告解除は、契約不適合により「契約の目的を達しないとき」に限り行うことができます。

裏を返すと、若干の不具合程度で契約の目的が達成できる場合には無催告解除は認められないことになります。

無催告解除に関しては、新民法では第542条に規定されます。

新民法第542条の条文は以下の通りです。

(新民法第542条)

- 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

一 債務の全部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(以下省略)

2-5.損害賠償請求

契約不適合責任では、買主に「損害賠償請求」の権利も認められています。

ただし、売主に責めに帰すべき事由がない場合は、売主は損害賠償義務を免れます。

瑕疵担保責任でも買主は損害賠償請求ができましたが、瑕疵担保責任による損害賠償請求は売主の無過失責任でした。

契約不適合責任では、売主に帰責事由がない限り、損害賠償は請求されないことになります。

また、瑕疵担保責任の損害賠償請求の範囲は信頼利益に限られます。

それに対して契約不適合責任の損害賠償請求の範囲は履行利益も含みます。

信頼利益とは、契約が不成立・無効になった場合に、それを有効であると信じたことによって被った損害です。

例えば、登記費用などの契約締結のための準備費用が信頼利益となります。

一方で、履行利益とは、契約が履行されたならば債権者が得られたであろう利益を失った損害です。

例えば、転売利益や営業利益などが履行利益に該当します。

よって、売主が契約不適合責任で損害賠償しなければならない範囲は、瑕疵担保責任と比較して格段に広くなってしまったということになります。

損害賠償請求に関しては、新民法では第415条に規定されます。

新民法第415条の条文は以下の通りです。

(新民法第415条)

- 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

- 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

不動産査定のポイントを知りたい方は以下の記事をぜひご一読ください。

3.契約不適合責任も免責特約は有効

瑕疵担保責任も契約不適合責任も共通点があります。

それは、新民法における契約不適合責任も免責特約は有効であるという点です。

旧民法では、売主と買主が合意すれば瑕疵担保責任を一部または全部免責できました。

通常の売買契約では売主の負う瑕疵担保責任期間は3ヶ月ということで一部免責しています。

また、築年数の相当に古い建物を売却する場合には、瑕疵担保責任を一切負わない全部免責をすることも良くありました。

このような売主と買主の合意により、一部免責や全部免責をする特約については、契約不適合責任においても有効です。

旧民法の瑕疵担保責任も、新民法の契約不適合責任も、その規定は「任意規定」となります。

任意規定とは、契約当事者が合意すればその特約は有効であるという規定です。

一方で、契約当事者が合意しても、その合意は無効となるような法律があります。

そのような法律のことを「強行法規」と呼びます。

例えば、借地借家法で「借主からの家賃減額請求を認めない」といった借主に不利な特約は借地借家法第32条に反し無効です。

法律には、このように当事者が合意しても無効となってしまう強行法規が一部に存在します。

新民法の契約不適合責任は任意規定ですので、売主の負担を軽減するような特約を締結しても有効です。

そのため、従来通り築年数の相当に古い建物を売却する際、売主が契約不適合責任を一切負わないとする特約も締結できるのです。

契約不適合責任を免責したい場合には、例えば以下のような特約を締結することになります。

契約不適合責任の免責特約

買主は○○を容認して契約書記載の金額で購入するものであり、今後、売主に対して○○について一切の追完請求、代金減額請求、解除、損害賠償等の一切の責任を求めないものとする。

従来で言うところの瑕疵の多い物件は、適宜、契約不適合責任の免責条項を入れることを忘れないようにしてください。

免責特約があるからといって、すべての責任を免れるわけではありません。

例えば、売主が契約締結時に知っていた重大な瑕疵を意図的に隠していた場合、免責特約があっても無効とされる可能性があります。

また、買主が個人である場合、不動産業者が売主となる取引では消費者保護の観点から免責が制限されることもあるため、契約内容の作成時には注意が必要です。

4. 契約不適合責任における注意点

この章では、契約不適合責任における注意点について解説します。

この章では、契約不適合責任における注意点について解説します。

4-1. 特約・容認事項をしっかり書くこと

新民法では、売買契約書の特約・容認事項をしっかり書くことが最も重要になります。

売買契約書には、定型的な条文の他、個々の物件の条件に合わせて特約・容認事項が記載できる欄があるのが一般的です。

契約不適合責任では、目的物が何かをはっきりさせる必要があるため、特約・容認事項の欄に「目的物はどのようなものであるか」をぎっしりと書くことになります。

特約・容認事項の記載例は以下の通りです。

買主は、下記の容認事項を確認・承諾の上、購入するものとし、下記事項について売主に対し、解除、損害賠償、修補、代金減額請求等の一切の法的請求を成しえないものとする。

(容認事項)

- 本物件の北側には高速道路があるため、振動、騒音、臭気等が発生する場合があります。

- 本物件は昭和56年5月31日以前に建築確認を取得した旧耐震基準時の建物であり、現在の耐震基準を満たしておりません。

- 本物件は、東側隣地の○○氏所有のブロック塀の一部が越境しています。

売主としては、気になることは全て容認事項に書きだし、契約書と物件の現状を適合させることが重要となります。

4-2. 個人間売買では代金減額請求権の条項は設けられない方向

契約不適合責任は、悩ましい論点が潜んでおり、既に論争が始まっています。

それは、「代金減額請求権」と「契約解除または損害賠償請求」が両立しえないのではないかという点です。

代金減額請求は、契約に効力があることを前提に行われます。

代金減額している時点で契約を肯定しており、それにも関わらず契約をなかったものとする契約解除を行うのは矛盾するのではないかという考えがあります。

また、代金減額するということは、損害を解消していることにもなるため、さらに損害賠償請求もするということも両立しえないと主張する考えもあります。

このように代金減額請求権には微妙な問題が潜んでおり、今後、どのように運用されるのかは判例が積み上がっていかないとわからないというのが現時点の状況です。

そこで、不動産業界内では個人間売買の売買契約書の雛形では、代金減額請求権の条項は設置しない方向で調整が進んでいます。

これは、買主が安易に代金減額請求を行ってしまうと、後から買主が契約解除や損害賠償ができなくなってしまうことを防ぐためです。

代金減額請求自体を否定しているものでもないのですが、無用の混乱を避けるために、買主の代金減額請求権は除かれた形の契約書が普及される予定です。

ただし、不動産会社が売主の場合には、売主がプロであるため、契約書の中に代金減額請求権が織り込まれます。

個人が売主の場合には、契約書内に代金減額請求権は含まれないことが多くなる見込みですので、契約書の内容を良くチェックするようにしてください。

4-3. 設備に関しては一切の責任を負わないようにすること

不動産の売買では、設備も売却対象です。

中古住宅の設備は多少の不具合があることがむしろ一般的で、設備にも厳密に契約不適合責任を適用すると、円滑な取引を阻害することになります。

そこで、設備に関しては一切の契約不適合責任を負わないようにすることを契約条文に記載することが重要です。

今後、普及する売買契約書の雛形には「付帯設備の故障や不具合については、修補・損害賠償その他一切の責任を負わないものとする」と書かれるようになります。

売主としては、売買契約書の中で設備は一切の責任を負わないようになっていることを確認することが重要です。

中古住宅では設備の経年劣化が避けられないため、売主が設備の修補責任を負わないよう、売買契約書に免責条項を盛り込むことが一般的です。

ただし、買主との信頼関係を考慮し、重要な設備(給湯器やエアコンなど)の状態を事前に説明することで、契約後のクレームを未然に防ぐことも重要な対応策となります。

4-4. 事前にインスペクションを行うことが望ましい

契約不適合責任では、売買契約書に目的物の内容を記載するために、「目的物とは何か」という点を事前に明確にする必要があります。

例えば、対象物件が「傾いている家なのか、傾いていない家なのか」ということが事前に明確になっている必要があるということです。

そこで、目的物の内容をハッキリさせるために、事前にインスペクションを行うことが望ましい対応となります。

インスペクションとは、主に柱や基礎、壁、屋根などの構造耐力上主要な部分や、外壁や開口部などの雨水の浸入を防止する部分について、専門家による目視や計測等の調査のことを指します。

インスペクション制度は2018年4月からの宅地建物取引業法の改正によりスタートしましたが、これは2020年4月からの民法改正に先立ち導入された制度といわれています。

契約不適合責任では目的物の内容を契約時にハッキリさせ、それを契約書に書く必要があることから、その調査の仕組みは2年前の2018年4月から既にスタートしているのです。

インスペクションの費用は5万円程度となります。

インスペクションは売主を契約不適合責任から守るために有効な手段ですので、不安を取り除くためにも上手く活用するようにしてください。

不動産売却を行う予定がある方は、下記の記事も参考にしてくださいね。

まとめ

いかがでしたか。

契約不適合責任について解説してきました。

契約不適合責任は、「わかりやすい民法にすること」と「国際的なルールと整合性を合わせること」を目的に創設された新たな制度です。

契約不適合責任では、買主が「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つを請求できるようになり、売主の責任は一層重くなります。

契約不適合責任も任意規定ですので、引き続き免責条項は有効です。

実務上は、とにかく契約書に目的物の内容をしっかりと書き込むことが何よりも重要です。

新しい契約不適合責任の趣旨を十分に理解し、不要な責任を問われないよう準備した上で売却に臨むようにしましょう。

- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を

- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格

- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

契約不適合責任は買主の保護を強化し、売主の責任をより明確化する制度です。

しかし、売主が適切に対応すればリスクを最小限に抑えることが可能です。

特に、契約書への詳細な記載が重要であり、特約や免責条項を活用することで売却後のトラブルを防げます。

また、物件状況報告書の作成や事前のインスペクションを実施することで、買主との認識のズレを防ぎ、円滑な取引が可能となります。

契約内容を十分に理解し、慎重に売却準備を進めましょう。

完全無料

最大6社の査定価格を

まとめて比較でより高く!

不動産売却の記事を探す

不動産売却の基本から手続き、費用、税金、注意点まで網羅的に解説。初めて売却を考える方にも分かりやすく、安心して進められる情報をお届けします。

リスク・トラブルの記事を探す

中古住宅購入時に発生しやすいトラブルやリスクを事例とともに紹介。予防と対応策を学べます。

契約・手付金の記事を探す

契約時の手付金や契約の流れ、キャンセル時の注意点などをわかりやすく解説。安心して契約するための知識です。

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)