不動産の売却は多額の資金が動くため、売主自身も一定の基礎知識を身につけ、慎重に行う必要があります。売却では、浅くても幅広い知識が求められることから、まずは要点を押さえて知識を掴むことが肝要です。

この記事では、一度読めば売却の重要ポイントが頭に入ることを目指し、不動産の売却で必要となる知識を8つに絞って解説致します。この記事を読んでいただければ、不動産売却で「大きな失敗をする」ことはありません。ぜひ最後まで読んでいただき、不動産売却成功のために役立てて頂ければ幸いです。

- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を

- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格

- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

Contents

1.不動産売却で知っておきたい流れの知識

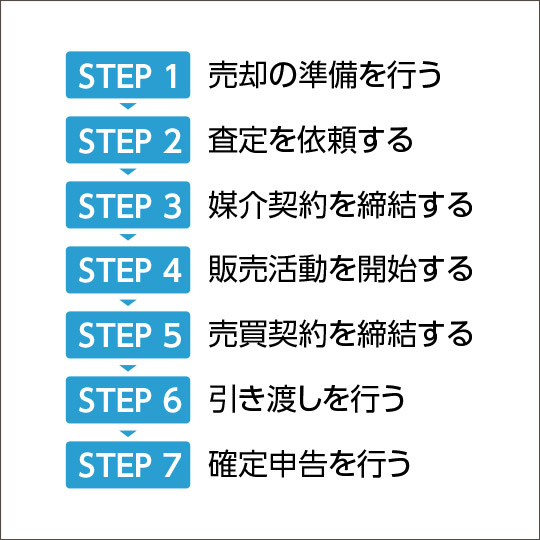

まずは、不動産の売却の大きな流れとなる7つのステップを押さえておきましょう。

1-1.売却の準備を行う

スケジュールの作成や、住宅ローン残高の確認、書類の有無の確認等を準備段階で行います。

1-2.査定を依頼する

査定額を知り、売却するかの最終判断や、売り出し価格の参考にしましょう。

査定額は不動産会社によって異なるので、できるだけ複数社を比較することをおすすめします。

NTTデータグループが運営する不動産売却 HOME4U(ホームフォーユー)なら、最短1分の簡単な入力で、最大6社の不動産会社にまとめ査定依頼ができます。

1-3.媒介契約を締結する

媒介契約とは、不動産会社に依頼する仲介の契約のことです。査定を依頼した不動産会社の中から媒介契約を締結する会社を選びます。

1-4.販売活動を開始する

販売活動期間の目安は標準で3ヶ月となります。住宅の売却では、住みながら家を売る場合は、買主へ物件の中を見せる内覧対応が必要になってきます。

購入希望者が現れたら買付証明書を受領し、金額の合意ができれば売買契約に移ります。

1-5.売買契約を締結する

不動産は売買契約と引き渡しを別日で行うことが通常です。売買契約から引き渡しまでは、通常、1ヶ月程度時間を空けます。

売買契約から引き渡しまでの間に、買主と物件の細かい部分について立会い確認を行います。売主は引き渡しまでに引っ越しを行います。

1-6.引き渡しを行う

引き渡しでは残代金の入金とともに、物件の引き渡しを行います。

1-7.確定申告を行う

売却によって税金が発生する場合や、特例を使う場合には確定申告が必要となります。

不動産の売却では、以上の流れにそった準備はもちろん大切です。しかし、査定依頼から不動産会社選びのステップ次第で不動産売却が成功するかがほぼ決まるといっても過言ではないため、まずは査定の知識を身に着けていただければと思います。

2.不動産売却で必要となる査定の知識

この章では、不動産売却で必要となる査定の知識について説明します。

2-1.価格査定の役割

2-1-1.不動産ごとの適正な価格を見積もるには訪問査定が必須

価格査定で得られる査定額とは、売却予想価格になります。不動産は1つとして同じ商品は存在しないため、工業製品のように最初から値段が付いているわけではありません。値段が付いていないものを売るには、まずは適正な売り出し価格を決める必要があります。

売り出し価格の決定に重要な役割を果たすのが査定です。

不動産は土地と建物で構成されています。土地については、市況によって相場が上がったり、下がったりします。これから売りに出すには、今の市況における土地価格を調べる必要があります。

また、建物については、経年とともに劣化していきます。同じ年数が経っていても、外壁塗装やシロアリ駆除予防等、定期的なメンテナンスをしっかりと行っている建物と、全く行っていない建物では劣化の程度が異なります。またその状態が、価格を左右します。

不動産はこのように、土地については立地、建物については経年劣化等が物件ごとに異なります。個別性が非常に強いため、個々に適正な値段をつけるには実際に物件を見た上での査定(訪問査定)が必要となってくるのです。

2-1-2.適正な売出価格を決定する

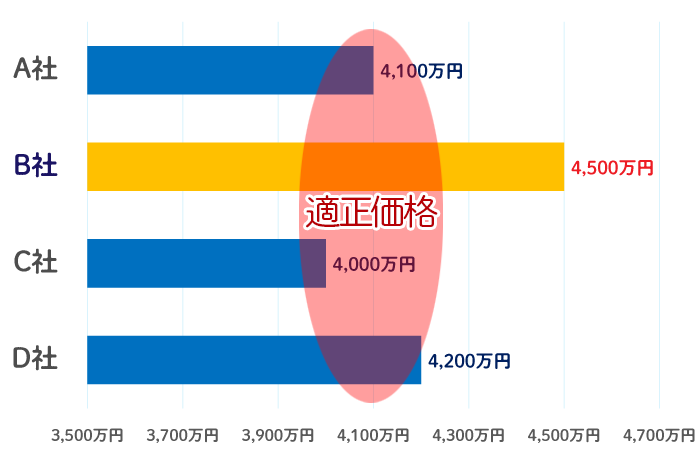

売出価格が安過ぎれば損をしてしまいますし、高過ぎればなかなか売却することができません。売出価格は査定価格を参考に売主が決めるものです。よって、査定価格は、高過ぎても安過ぎてもいけないということになります。

売主からすると、高い査定価格は嬉しいかもしれません。しかし、高い価格でそのまま売れるかどうかは未知数です。査定は不動産会社の担当者の知識と経験、情報量に裏打ちされるものなので、一社だけが他の会社よりも高い価格を出してきたとしたら、そちらが不適切だという可能性が高いといえます。

2-1-3.信頼できる不動産会社を選ぶ手掛かりになる

例えば、初めて不動産を売却するA社が5,000万円と査定し、この道30年のB社とC社か3,000万円と査定したら、3,000万円の査定の方が適正な査定額といえます。つまり、いくらで査定されるかはそれほど重要ではなく、誰が査定するかの方が重要となります。査定は実績のある不動産会社に、適正な値段を出してもらうことが何よりも大切です。

査定額は売出価格の決定に重要な役割を果たすことから、信頼できる不動産会社に依頼することがポイントとなります。

2-2.価格査定の依頼方法

上で見たように、不動産の価格査定は誰が査定するかが重要です。信頼できる不動産会社に依頼しない限り、査定額自体があまり意味のないものとなってしまいます。

そこで、価格査定を依頼するのであれば、「不動産売却 HOME4U (ホームフォーユー)」の一括査定サービスがおすすめです。

「不動産売却 HOME4U」はNTTデータグループが運営しているというだけでなく、国内初の一括査定サービスとして2001年から運営されているという長い実績があります。登録されている不動産会社が信頼でき、査定依頼をした売主が満足のいく売却結果を得てきたからこそ長年続いているといるでしょう。

「不動産売却 HOME4U」では、信頼と実績のある不動産会社が査定に参画しているため、「誰が査定するか」という重要なハードルを既にクリアしています。査定の依頼をすれば、信頼できる不動産会社に自動で査定依頼できるため、適正な査定結果を得ることができます。「不動産売却 HOME4U」なら信頼できる査定結果も得られ、さらに頼みたくなる不動産会社も同時に見つけることができます。

3.不動産会社の選び方に関する知識

この章では不動産会社の選び方について説明します。

この章では不動産会社の選び方について説明します。

3-1.査定価格だけで選ばない

不動産会社の選び方としては、安易に査定価格だけでは選ばないということがポイントです。

査定価格は、あくまでも売却予想価格であるため、その金額での売却を保証するものではありません。そのため、低い価格で査定していた会社が、一番高い査定価格よりも高い買主を連れてくることもあります。逆に高い価格で査定していた会社が、一番低い査定価格よりも低い買主を連れてくることもあり得ます。

以下のような点が分かると、不動産会社をきちんと選ぶことができます。

- 売ろうとしている物件と同じエリア・物件種別の売買実績

不動産会社には得意なエリアや物件があるので、過去の販売実績を確認する。必ずしも大手が良いとは限らない。

- 営業担当者の対応や知識

依頼主の希望を把握してくれるか、メールや電話のレスポンスが早いか、不動産の知識が豊富で、質問に対してきちんと回答してくれるかどうか等を確認する。

(宅建などの有資格者であればなお良し) - 具体的な販売活動の内容

売り出し価格の決め方、折り込みチラシの枚数、ネット広告はどこのサイトに掲載しているかなど、具体的な販売活動内容を確認する。

「不動産売却 HOME4U」に登録されている不動産会社であれば、NTTデータグループの審査基準を満たす信頼と実績のある企業ばかりなので、基本的にどこに依頼しても大丈夫です。不動産会社選びで迷ったときには、頑張って動いてくれる、反応が早い、話しやすい等、自分と気の合う営業担当者を素直に選ぶのが良いでしょう。

3-2.付加サービスも見比べる

最近では、仲介に無料で様々なサービスを付加する不動産会社も増えてきました。その代表例がインスペクションと瑕疵(かし)担保保険の無料サービスです。

3-2-1.インスペクション

建物状況調査のことを指します。インスペクションでは主に柱や基礎、壁、屋根などの構造耐力上主要な部分や、外壁や開口部などの雨水の浸入を防止する部分について、専門家による目視や計測等の調査が行われます。

インスペクションに合格すると、専門家によるチェックを通過したことになるため、買主に大きな安心感を与えることができます。買主は安心して購入できるため、売主としても物件を売りやすくなるというメリットがあります。

インスペクションを実施する売主はまだ少なく、実施すると物件自体の価値を大きく高められる点がメリットです。

インスペクションは売主が実施すると、通常4~5万円程度の費用がかかります。しかし、媒介契約を結ぶとインスペクションを無料で実施してくれる不動産会社も存在します。無料で物件に付加価値を与えることができるため、とてもお得です。

3-2-2.瑕疵担保保険

瑕疵担保保険の加入についても、無料でサービスしてくれる不動産会社があります。瑕疵担保保険とは、売却後、物件に不具合が発見された場合、その補修費用の一部を保険料によってカバーすることができる保険です。

瑕疵担保保険を付保すると、保証付きの建物を売却できるようなものなので、買主にとってはかなりお得です。そのため同じ築年数の物件でも、瑕疵担保保険つきのほうが売却しやすい傾向があります。瑕疵担保保険は、インスペクションよりも、さらに一歩先を進んだ付加価値を与えることができ、おすすめです。

不動産会社を選ぶ際は、このような各社の無料サービスも見逃せないポイントです。「不動産売却 HOME4U」は無料サービスを行っている不動産会社もたくさん登録されていますので、各社の無料サービスもしっかりと確認した上で、お得な不動産会社を選ぶようにしましょう。

4.不動産売却で必要な抵当権の知識

この章では不動産売却に必要な抵当権の知識について解説します。

4-1.抵当権とは

住宅ローンが残っている状態では、不動産に抵当権が付いたままの状態となっています。抵当権とは、ローンを貸した際、銀行が不動産を担保にとった権利のことです。抵当権が残ったまま不動産を売却した場合、売却後に売主が住宅ローンを返済できなくなると、買主が住んでいる状態で、その家が競売にかけられてしまうことになります。

また、抵当権が付いたままの状態で物件を購入することは、買主にとっては大きなリスクとなります。通常、買主は抵当権がついたままの物件を購入することはありません。そこで、不動産を売却するには抵当権を外すことが必須となります。

逆に言えば、抵当権を外すことができれば、住宅ローンを返済中の物件でも不動産を売却することは可能です。抵当権を外すには、売却代金によりローン残債を一括返済することが必要となります。

4-2.抵当権は引き渡し日と同日に外す

抵当権は、引き渡し日と同日に外します。

不動産は抵当権が外れていないと売却できませんが、抵当権は売却による代金で一括返済しないと外れません。そのため、抵当権の抹消と引き渡しは同時に行います。

具体的には、引き渡し当日は、売主がローンを借りている銀行の担当者にも同席してもらいます。売主の銀行担当者は、抵当権抹消書類を持参し、入金を確認したのちに、抵当権抹消書類を同席している司法書士へ引き渡します。

このように、住宅ローンが残っている不動産を売却するには、売主の銀行の協力が必要となります。売却することになったら、銀行に前もって打診を行い、引き渡しの日時が決まったら同席を依頼することがポイントです。

5.不動産売却で発生する主な費用の知識

この章では不動産売却で発生する主な費用について説明します。

5-1.仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に対して支払う報酬です。

仲介手数料は売買が成立しない限り発生しない「成功報酬型」として定められているのが特徴です。成功報酬型のため、売却前に不動産会社が行う査定や調査、アドバイスに関しては、一切無料となります。

また仲介手数料は、報酬の上限額も定められています。報酬上限額は、売買される不動産の取引額に応じ、以下のとおりとなります。

| 取引額 | 仲介手数料(別途消費税) |

|---|---|

| 200万円以下 | 取引額の5% |

| 200万円超から400万円以下 | 取引額の4%+2万円 |

| 400万円超 | 取引額の3%+6万円 |

なお、仲介手数料の相場はイコール報酬上限額となっていることが一般的です。仲介手数料は、通常、売買契約時に50%、引き渡し時に50%支払います。

5-2.印紙税

印紙税とは、売買契約書などの課税文書に収入印紙を貼り付け、消印することで納税となる税金です。不動産は売買契約書に記載する金額が大きくなるため、ある程度の額の印紙税が発生します。

売買契約書は、通常、2通作成し、売主と買主でそれぞれ原本の保管を行います。買主が保管する売買契約書には売主が消印を行い、売主が保管する売買契約書には買主が消印を行うことが一般的です。

印紙税は買主への税務調査など、自分の知らないところで脱税が判明することがありますので、しっかりと貼っておくようにしてください。

印紙税の金額は、売買契約書に記載されている金額によって異なります。契約書に記載する売買金額と印紙税の金額は以下の通りです。

| 契約書に記載する売買金額 | 貼付する印紙税※ |

|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 |

| 1万円以上50万円以下 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |

| 1億円超5億円以下 | 60,000円 |

| 5億円超10億円以下 | 160,000円 |

| 10億円超50億円以下 | 320,000円 |

| 50億円超 | 480,000円 |

| 金額の記載のないもの | 200円 |

※2022年(令和4年)3月31日までに作成する場合の軽減税率。

5-3.抵当権抹消費用

抵当権が残っている場合には、引き渡しと同時に抵当権の抹消手続きを行います。

具体的には引き渡し時に司法書士が同席し、売主側の銀行の担当者から抵当権抹消書類を預かって、司法書士がすぐに法務局に出向き、抵当権の抹消と所有権移転登記の申請を行います。司法書士は、不動産会社が手配してくれますので、特に自分で探す必要はありません。

抵当権の抹消には、以下の2つの費用が必要となります。

- 抵当権抹消の登録免許税

- 司法書士手数料

抵当権抹消の登録免許税は、「不動産の個数あたり1,000円」となります。不動産が1つずつの土地と建物で構成されている場合は、不動産が2個となり、登録免許税は2,000円と計算されます。

司法書士に依頼すると、別途司法書士への手数料が発生します。日本司法書士連合会では、全国の司法書士から報酬のアンケートをとり、その結果を公表しています。「![]() 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)」によると、抵当権抹消に要する司法書士手数料は以下の通りとなっています。

報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)」によると、抵当権抹消に要する司法書士手数料は以下の通りとなっています。

| 低額者10%の平均 | 全体の平均値 | 高額者10%の平均 | |

|---|---|---|---|

| 北海道地区 | 8,358円 | 15,532円 | 30,120円 |

| 東北地区 | 8,307円 | 13,863円 | 22,091円 |

| 関東地区 | 9,536円 | 15,613円 | 26,001円 |

| 中部地区 | 9,839円 | 16,638円 | 35,220円 |

| 近畿地区 | 9,933円 | 18,795円 | 32,444円 |

| 中国地区 | 9,471円 | 15,289円 | 26,682円 |

| 四国地区 | 9,917円 | 14,409円 | 21,562円 |

| 九州地区 | 9,737円 | 13,821円 | 22,676円 |

上記のアンケート結果はあくまでも目安であり、土地の筆数が多い場合などは、司法書士手数料が増えることもあります。

なお、「抵当権抹消の登録免許税」と「司法書士手数料」に関しては、確定申告で譲渡所得を計算する上での譲渡費用にはなりません。抵当権の抹消は、あくまでも不動産の売却とは別途のものと解釈されていることが理由です。

6.不動産売却における売主の義務と責任の知識

この章では不動産売却における売主の義務と責任について解説します。

6-1.境界明示義務

土地や戸建ての売主は、買主に対して土地の境界を明示する義務があります。

土地や戸建ての売主は、買主に対して土地の境界を明示する義務があります。

マンションを売却する際には、マンションディベロッパーがマンションを開発する時点で境界を確定していますので、マンションの売主は境界明示が不要です。一方、土地や戸建てを売却する場合、売主は確定測量図や筆界確認書が存在するか確認する必要があります。

確定測量図とは、境界が確定している場合に発行される測量図のことです。筆界確認書とは、隣地の所有者と境界ラインを確認した覚書のことを指します。

境界が未確定の場合には、売却前に測量を依頼し、境界の確定を行います。境界の確定費用は、隣接している筆の数や所有者の数によって金額が異なります。状況にもよりますが、概ね50~100万円程度の費用がかかることがあります。

境界が確定していないと物件は「絶対に売れない」ということではありませんが、買主の了解を必要とするため、売りにくくなり、値段も下げられる原因となります。境界確定は費用も時間もかかり、売主にとっては大きな問題です。境界が確定していない場合には、早めに測量会社に相談するようにしましょう。

6-2.契約不適合責任

不動産の売主には契約不適合責任という責任が課されます。契約不適合責任とは、2020年4月1日に改正施行が行われた民法から取り入れられたものです。契約にもとづいて売買される商品の「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものは、売主が責任を負う」という内容になっています。

この制度の施行により、売主が破損や汚損などの事実を知っていたにも関わらず、買主に告げなかった場合は、契約で免責をしても契約不適合責任を免れることができません。そのため、売主は物件について、知っている問題点などを正直に全て伝える必要があります。

値引を恐れて、住宅の問題点を隠したまま売却してしまうと、後から損害賠償責任を追求されるため、値引以上の損害となることになります。不動産を売却する場合には、売主として知っている瑕疵は全て告げるようにして下さい。

7.不動産売却で必要な引き渡しの知識

この章では、物件の引き渡しの知識について説明します。

7-1.引き渡しに必要な書類

引き渡しでは残代金の入金と引き換えに「鍵(土地以外)」の引き渡しを行います。不動産は大きなものなので、ポンと手で渡すわけにはいきません。そこで「鍵」を引き渡すことで、引き渡しに代えます。

また、不動産売却では、以下の書類が引き渡しに必要となります。

(共通)

・権利証(登記済証)または登記識別情報通知書

・印鑑証明書(3ヶ月以内に発行のもの)

(土地)

・土地の実測図

・土地の境界が確認できる資料

・越境の覚書(あれば)

(戸建て)

・土地の実測図

・土地の境界が確認できる資料

・越境の覚書(あれば)

・建物の設計図書(確認申請図または竣工図等の建物図面)

・建築確認申請書および建築確認済証

・検査済証

(マンション)

・分譲時のパンフレット

・管理規約

・使用細則

上記書類は原則引き渡すものなので、紛失している場合は買主にその旨を告げる必要があります。売却の前に書類の有無を確認しておきましょう。書類がなければ、その旨を早めに不動産会社に伝えるようにして下さい。

7-2.清算

不動産の売却では、通常、売主と買主との間でお金の「清算」という行為を行います。清算を行う対象は、例えば固定資産税が典型的な清算項目となります。

固定資産税は、1月1日時点の所有者が1年分納税義務者となります。そのため、たとえ1月31日に売却しても残りの11ケ月分は売主が引き続き支払うことになります。そこで、残り11ヶ月分の固定資産税額を買主から受領することにより、実質的に買主負担とします。このような行為を清算と呼びます。清算の起算日は、「売買契約日」ではなく、「引き渡し日」 となります。

清算は、その他にもマンションの管理費や修繕積立金で行うこともあります。

清算はあくまでも売主と買主の任意の行為です。何をどこまで精算するかは、買主との話し合いによって決めることになります。

8.不動産売却で発生する税金の知識

この章では、不動産売却で発生する税金について説明します。

8-1.譲渡所得と税率

不動産を売却すると税金が発生する場合があります。税金が「発生する場合」があるということは、「発生しない場合」もあります。

不動産を売却すると税金が発生する場合があります。税金が「発生する場合」があるということは、「発生しない場合」もあります。

税金は、売却によって譲渡所得がプラスとなる場合は発生し、譲渡所得がマイナスとなる場合は発生しません。譲渡所得とは、以下の計算式で表される所得です。

※2 取得費とは、土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を控除した価額になります。

※3 譲渡費用は、仲介手数料や印紙税、測量費など、家の売却に要した費用のことを指します。(ただし、譲渡費用の中には抵当権抹消関連費用は含まれません。)

また、譲渡所得に対する税率は不動産の所有期間によって決まります。所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得と分類されます。それぞれの税率は以下の通りです。

| 所得の種類 | 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |

|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |

| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |

なお、復興特別所得税に関しては、所有期間に関わらず所得税に2.1%の税率がかかります。

8-2.確定申告の必要性

確定申告は、原則として税金が発生する場合に行います。譲渡所得がマイナスとなる場合は、確定申告は不要です。

ただし、マンションや戸建てのようなマイホームの場合、税金の特例を使う場合には、確定申告が必要となります。居住用財産と呼ばれるマイホームの売却では、以下の5つの特例が存在します。

- 3,000万円の特別控除

- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

- 特定の居住用財産の買換え特例

(譲渡損失が発生した場合の特例)

- 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

- 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

居住用財産の特例は譲渡損失(譲渡所得がマイナスのこと)が発生しても税金還付を受けることの特例があるという点がポイントです。

居住用財産の売却では、特例を使えるケースが多いです。譲渡損失が発生しても特例の利用のために確定申告を行うケースがあるため、特例の要件についてはしっかりと確認をしておくようにしましょう。

9. 具体的に不動産売却を成功させる4つの知識

この章では、不動産売却を成功させるために知っておきたい具体的な4つのポイントについて説明します。

9-1.自分のニーズを把握する

実際にいくらで売れるか、売れるまでにどのくらいの期間がかかるかは売り出してみないとわかりません。だからこそ損をしないために、「いくら必要か」「いつまでに売りたいか」を明確にしておくことが大切です。

また、売れるまでのスピードと売却価格のどちらを重視するかを決めて戦略を立てます。時間がかかっても希望の価格で売却したいという場合には、不動産会社に仲介してもらい買主を見つける方がよいでしょう。

高く売れるメリットのある仲介ですが、売却までに時間がかかる、買主が見つかる保証がないという点から、スピード重視の場合には適しません。価格は安くなってもできるだけ早く売却したいという場合には「買取」という売却方法も検討してみてはいかがでしょうか。

いずれの戦略を選ぶとしても、その希望に合わせて最善な売却方法を提案してくれる不動産会社を選ぶことが大切です。

9-2.相場は自分でも調査する

売出価格は最終的に不動産会社に査定してもらいますが、自分でも相場を調べておくことでより主体的に価格を決められます。また、不動産会社がだした査定の妥当性を考える基準にもなるため、似た条件の不動産の相場を自分でも調べておくことが大切です。

具体的な相場については、不動産取引価格情報検索や不動産販売サイトなどを活用するとよいでしょう。

9-3.タイミングを見極める

売り出しのタイミングは売却価格に影響を与えることもあるため、慎重に考える必要があります。不動産の相場には細やかな波があり、世情にも左右されるため、上昇相場のピークを見極めるのはプロでも難しいことです。高く売れやすい時期を把握し、中長期的な動向を見定めたうえで余裕をもった計画を立てておくとよいでしょう。

1年をひとつの区切りで考えると新学期や新年度が始まる4月に引っ越しを検討する方が多いため、年度末がもっとも売れやすい時期といえます。また、前述した通り、譲渡所得に対する税率は所有期間が5年を超えると下がります。差し引かれる税金が下がれば手元に残る金額が上がるので、なるべく高く売りたいとお考えの方は、所有期間を加味して売却計画を立てるとよいでしょう。

マンションを売却するときには、築年数が重要です。新築マンションは購入後1年で価格が急落し、20年目あたりまで急激に下落、21年目以降はゆるやかなペースになる傾向にあります。マンションの売却については、特に築年数と価格の変化に注目して検討することをおすすめします。

9-4.費用は計算・準備しておく

不動産の売却額がそのまま手取り額になるのではなく、仲介手数料や各種手続きの諸費用、税金などが差し引かれます。住み替えの場合は引っ越し費用や新居取得費用なども別途用意しておく必要があります。

また、不動産を相続することになったとき、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば税負担が軽減される特例措置があります。相続などでは税負担が軽くなる措置が適用される場合があることも知っておくとよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか。この記事では、不動産売却でおさえておきたい9つの知識を網羅しました。

(1)売却の流れ

売却は「売却準備、査定依頼、媒介契約締結、販売活動開始、売買契約締結、引き渡し、確定申告」の7つのステップがあります。準備から確定申告まで時間的余裕をもって進めることが大切です。

(2)査定

不動産査定を依頼するなら、たくさんの不動産会社から比較検討できる「不動産売却 HOME4U」をぜひご利用ください。

(3)不動産会社の選び方

不動産会社を選ぶ際は、査定価格だけでなく、無料のインスペクションサービスなども参考にして選ぶのがよいでしょう。

(4)抵当権

住宅ローンが残っている不動産は、引き渡しと同時に抵当権を外すことで売却できます。

(5)売却に要する費用

売却で発生する主な費用には、仲介手数料や印紙税、抵当権抹消費用などがあります。

(6)売主の義務と責任

不動産の売主には境界明示義務と契約不適合責任があります。境界が不明瞭の場合は早めに準備し、契約不適合責任については民法改正前の瑕疵担保責任との違いを理解しておくことが大切です。

(7)引き渡し

引き渡しでは残金の入金や書類の引き渡し、清算を行います。

(8)確定申告

売却後は確定申告が必要となる場合があります。譲渡所得が発生している場合や特例を使う場合には確定申告を忘れずに行うようにしてください。

(9)不動産売買を成功させるポイント

自分のニーズに合った戦略を立て、売却相場や売り出すタイミングを見極めることが大切です。

不動産売却の流れや必要書類など、基礎知識を身に着けておくことでより主体的でスムーズな売却につながるでしょう。不動産売却成功のために、この記事をぜひお役立ててください。

- 「不動産を売りたいけど、どうしたらいいか分からない方」は、まず不動産会社に相談を

- 「不動産一括査定」なら複数社に査定依頼でき”最高価格(※)”が見つかります ※依頼する6社の中での最高価格

- 「NTTデータグループ会社運営」のHOME4Uなら、売却に強い不動産会社に出会えます

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_pc_banner.png&nocache=1)

![[完全無料]売ったらいくら?査定価格をまとめて取り寄せ](https://ouchi-iroha.jp/wp-content/webpc-passthru.php?src=https://ouchi-iroha.jp/wp-content/uploads/2021/09/sell_sp_banner.png&nocache=1)